在佛教菩萨谱系中,妙音菩萨与文殊菩萨分别以“音声度化”与“智慧观照”的特质,成为连接众生与佛法的两大桥梁,二者虽法门迥异,却共同彰显“悲智双运”的佛教核心精神,如车之两轮、鸟之双翼,缺一不可。

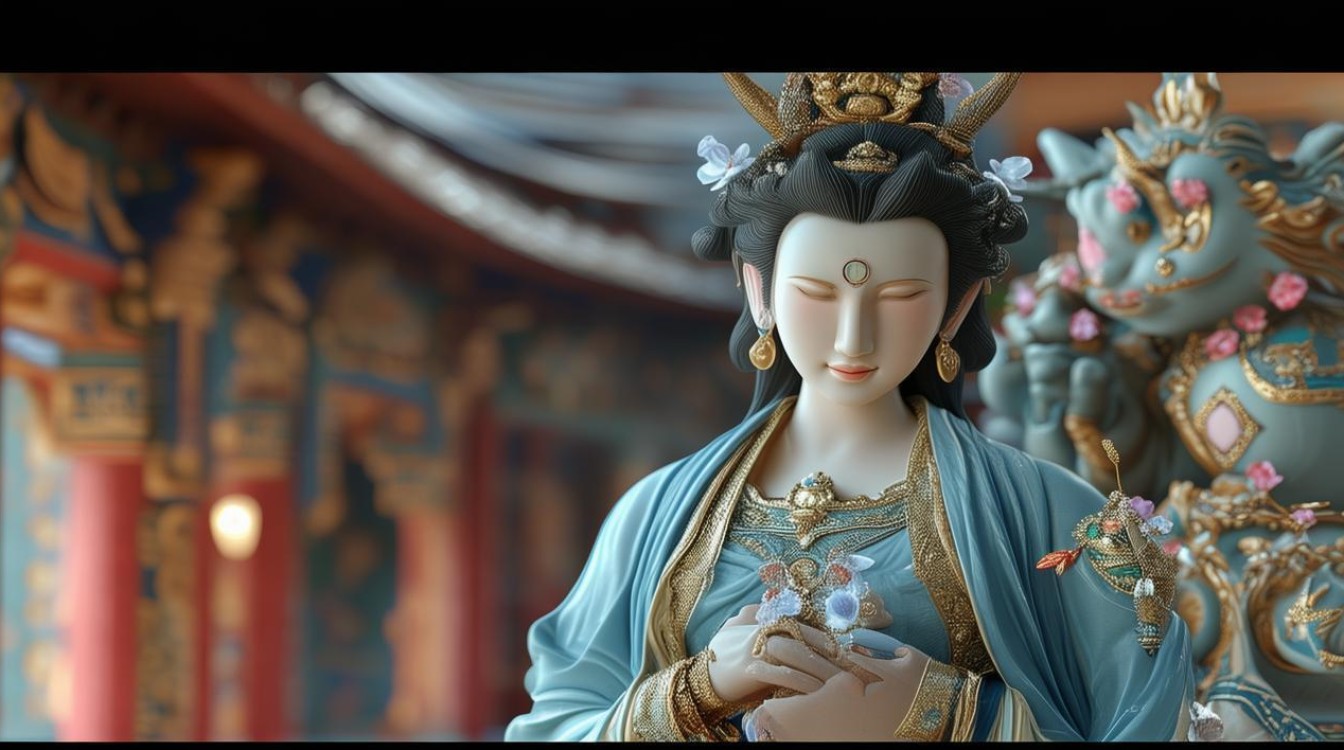

妙音菩萨,梵语Gandha-vyuha,音译“干闼婆”,意为“妙音”,又称“观世音菩萨”之“音声化现”,其形象常现菩萨相,手持琵琶或箜篌,或作天女姿,居妙音净土,经典依据主要源自《法华经·妙音菩萨品》,载其为度化不同根器众生,现三十二应身:或为梵天、帝释,或为国王、长者,乃至鸟兽虫鱼,以种种音声——雅乐、梵呗、市井喧哗,乃至风雨雷电——皆含佛法妙理,闻者或心生欢喜,或悲悯舍欲,或顿悟菩提,体现“随机说法”的慈悲方便,其修行法门以“音声为媒”,通过持咒、唱诵、聆听妙音,调伏散乱心,令心念归一,契合以音声为缘的众生,尤其适合在喧嚣尘世中修习“耳根圆通”,于声尘中照见自性。

文殊菩萨,梵语Manjusri,译“妙吉祥”,释迦牟尼佛左胁侍,象征“般若智慧”,称“智慧第一”,经典依据除《华严经》(文殊为七佛之师,引导善财童子五十三参)外,还有《文殊师利所说般若经》等,其形象常手持慧剑(断烦恼)、持般若经(表智慧),或骑青狮(象征智慧威猛),修行法门以“智慧为体”,通过闻思修三慧:闻慧研习经典,思慧观照缘起,修慧实证空性,破除“我执”“法执”,证得“空有不二”的中道实相,如《大智度论》言“般若为诸佛母”,文殊智慧是成就一切佛法的根本,对治众生愚痴、颠倒,引导从“有相”入“无相”,从“分别”达“无分别”。

二者特质可对比如下:

| 维度 | 妙音菩萨 | 文殊菩萨 |

|---|---|---|

| 核心象征 | 音声、乐器(琵琶、箜篌) | 慧剑、般若经、青狮 |

| 经典依据 | 《法华经·妙音菩萨品》 | 《华严经》《文殊师利所说般若经》 |

| 修行法门 | 持咒、唱诵、聆听妙音,调伏散乱 | 闻思修三慧,观照缘起,证悟空性 |

| 代表意义 | 慈悲的方便,随机摄化 | 根本的智慧,断惑证真 |

| 对众生利益 | 令心生欢喜,入道,调伏耳根 | 破愚痴开智慧,明心见性 |

妙音菩萨的“慈悲”与文殊菩萨的“智慧”相辅相成:无慈悲,智慧易成冷漠的“空谈”;无智慧,慈悲易成溺爱的“盲动”,如《维摩诘经》所言“智度菩萨母,方便度众生”,妙音菩萨以音声为“方便”,接引众生入佛法门;文殊菩萨以智慧为“智度”,引导众生究竟解脱,对修行者而言,可效法妙音菩萨“以音声说法”的慈悲,在日常中以柔和语言、善意音声与人相处,传递正能量;同时学习文殊菩萨“照见五蕴皆空”的智慧,面对顺逆境界时,不执着得失,以理性观照因缘生灭,在慈悲中践行智慧,在智慧中圆满慈悲。

FAQs

Q1:妙音菩萨与文殊菩萨的修行法门,哪种更适合现代人?

A:二者并无优劣之分,需根器与机缘而定,若心性浮躁、易被外境干扰,可先修妙音菩萨的“音声法门”,如持诵《心经》、聆听梵呗,以音声调伏散乱,培养定力;若理性思维强、渴求真理,可修文殊菩萨的“智慧观照”,如研习《金刚经》、思惟“缘起性空”,开发般若智慧,现代人生活节奏快,二者结合更佳:以妙音菩萨的慈悲保持柔软心,以文殊菩萨的智慧观照烦恼,在“悲智双运”中平衡生活与修行。

Q2:如何理解“妙音菩萨的音声”与“文殊菩萨的智慧”在修行中的关系?

A:妙音菩萨的“音声”是“慈悲的载体”,通过音声传递佛法,令众生心生欢喜而亲近道;文殊菩萨的“智慧”是“慈悲的导向”,确保音声说法不偏离真理,避免“盲修瞎练”,修行中,音声如舟,智慧如舵:无舟则难渡苦海,无舵则易迷方向,例如持诵佛号(妙音),需以智慧观照“佛号是谁在念”“念头的生灭”,方能“念而无念,念起即觉”,达到“一心不乱”与“般若现前”的统一。