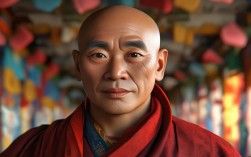

在佛教文化中,文殊菩萨以其“大智”的象征意义备受尊崇,全称“文殊师利菩萨”,梵文意为“妙德”,代表般若智慧的圆满,许多家长会带孩子拜文殊菩萨,寄托对孩子聪明伶俐、学业有成的期望,这背后既有文化传承的深意,也蕴含着对孩子心性成长的引导。

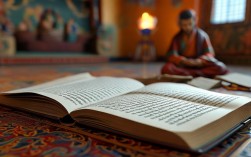

小孩拜文殊菩萨,首先是对“智慧”的启蒙,文殊菩萨手持智慧剑,骑青狮,象征以智慧斩断烦恼、以勇猛心克服困难,对孩子而言,拜佛的过程是一种具象化的教育——通过合十、礼佛等动作,学习专注与恭敬;通过聆听文殊菩萨“七难即灭,福慧双增”的愿力,理解智慧不仅是知识的积累,更是内心的澄明,能培养静心的习惯,现代孩子常面临电子产品的干扰,拜佛时的静默、凝视佛像,有助于训练专注力,这种能力迁移到学习中,便是“坐得住、学得进”的基础,是对品格的熏陶,文殊菩萨的“妙德”包含慈悲、理性与平等,家长若能在拜佛时讲述“文殊问疾”等故事,孩子会在潜移默化中学会待人接物的智慧,而非仅追求分数的功利。

带孩子拜文殊菩萨,方法需简单真诚,供品不必繁复,一颗苹果、一杯清水即可,象征“清净心”与“圆满”;衣着整洁,不一定要华贵,体现对三宝的恭敬,拜佛时,家长可牵着孩子的手,教其双手合十于胸前,掌心微空,表“虚怀若谷”,然后躬身礼佛,动作不必急躁,让孩子感受“慢下来”的平静,发愿是关键,可引导孩子说“愿我像文殊菩萨一样,聪明又善良,认真学习帮助他人”,将“求智慧”转化为“修品格”的行动,避免“保佑我考100分”的功利化祈求。

需明确,拜文殊菩萨不是“走捷径”,而是“种善因”,智慧源于努力与思考,家长应将拜佛的恭敬心延伸到日常学习中——比如认真完成作业、遇到难题不放弃,这才是对“智慧”的真实践行,要尊重孩子的意愿,若孩子抗拒,不必强迫,可通过绘本、动画等形式,先让孩子了解文殊菩萨的故事,再自然引导,家长更要以身作则,若自己能常怀恭敬心、理性处事,孩子会在耳濡目染中种下智慧的种子。

| 核心意义 | 具体做法 | 家长引导 |

|---|---|---|

| 开启智慧 | 通过礼佛动作、发愿祈请,理解“智慧是内心的澄明”而非单纯知识 | 用故事(如文殊菩萨教化众生)解释智慧内涵,避免强调“考高分” |

| 培养专注力 | 拜佛时保持静默、凝视佛像,训练“慢下来”的能力 | 将专注力迁移到日常学习,如“像拜佛时认真一样写作业” |

| 塑造品格 | 感受文殊菩萨的慈悲、理性,学习待人接物 | 结合生活场景引导,如“遇到矛盾时,想想文殊菩萨会如何做” |

| 文化传承 | 了解佛教中“智慧”的文化符号,增强文化认同 | 共同阅读传统文化绘本,参观寺庙(非宗教仪式),讲解历史背景 |

相关问答FAQs

-

小孩拜文殊菩萨一定能学习好吗?

答:拜文殊菩萨的核心是启发智慧、培养心性,而非保证学习成绩,智慧的提升需要孩子在学习中保持专注、勇于思考,家长若能将拜佛的恭敬心转化为日常学习的认真态度,配合科学的教育方法,孩子更容易在学习中找到乐趣与方法,这才是“智慧”的真正体现。 -

拜文殊菩萨需要固定时间或次数吗?

答:拜佛重在“心诚”,不必拘泥于固定时间或次数,家长可引导孩子将“恭敬心”融入日常——比如每天花2分钟静心合十,或遇到难题时想起文殊菩萨的“智慧剑”,鼓励自己勇敢面对,形式不重要,重要的是让孩子明白:智慧源于内心的清净与持续的努力,而非刻板的仪式。