印空法师(1910-2017),俗名张妙因,广东梅州人,是近代中国佛教史上极具影响力的比丘尼之一,以持戒精严、弘法不辍、慈悲济世著称,她的一生践行着佛教“诸恶莫作,众善奉行,自净其意”的根本教义,其修行境界与精神境界为后世所敬仰,在佛教语境中,“果位”指修行者通过戒、定、慧三学熏修,断除烦恼、所知二障,所证得的圣果,从初果须陀洹至四果阿罗汉,乃至菩萨十地、佛果,皆是果位的不同层次,佛教强调“果位”是内在证悟的境界,非外在名号可定,更不可执着于名相,印空法师虽未公开宣说自己证得何种果位,但其一生行持,处处体现着圣者的风范,是实修实证的典范。

修行历程:从发心到证悟的足迹

印空法师的修行之路,始于对众生苦难的悲悯,成于对戒定慧的坚守,1930年,时年20岁的俗家弟子张妙因,因目睹世间疾苦,萌生出家之志,依止广东南华禅寺虚云老和尚剃度,法名印空,虚云老和尚是近代禅门宗匠,以“农禅并重”“苦行头陀”著称,其“一门深入,长时熏修”的修行理念,深刻影响了印空法师的修行方向。

出家后,印空法师首先以持戒为基,她在南华禅寺遵循古制,每日持诵《梵网经》《四分律》等戒本,严守比丘尼“三百四十八戒”,过午不食、头陀苦行,过着“一钵千家饭,孤身万里游”的简朴生活,据同门回忆,法师在禅堂中坐香,常至通宵达旦,腿肿而不退转,其“念兹在兹,唯道是求”的毅力,为大众所钦佩,1949年,因时局动荡,法师移居香港,初栖身于芙蓉山的茅蓬,后与果德法师等共同创办“竹林精舍”,接引四众弟子,此时的她,虽身处异乡,仍坚持每日早晚课诵、半月诵戒、夏期安居,将戒律作为修行的根本,正如《楞严经》所言“因戒生定,因定发慧”,戒行的清净为她的禅定与智慧奠定了坚实基础。

20世纪80年代后,印空法师回到大陆,先后修复广东南华禅寺尼众部、广州光孝寺尼众佛学院、韶关南华禅寺曹溪佛学院等道场,并担任广东尼众佛学院院长,她提出“以戒为师,以法为依,以禅为体,以净为归”的修行宗旨,强调教理与实修并重,在教学中,她不仅讲授《法华经》《华严经》等大乘经典,更注重引导弟子在生活中践行“慈悲喜舍”,将佛法转化为对众生的关怀,她倡导成立“印空慈善基金会”,资助贫困学子、救助孤寡老人,将修行落实于利他行动,这正是大乘菩萨“上求佛道,下化众生”的体现,从青年发心到暮年弘法,印空法师的修行历程,始终围绕着“自利利他”的核心,其果位的证悟,已融入她的一言一行之中。

戒律实践:果位之基的清净行持

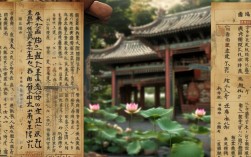

在佛教中,戒律是修行入道的根本,也是果位的前提。《四分律藏》云:“戒是无上菩提本,长为一切诸佛母。”印空法师一生以持戒为要,其戒行清净,堪称当代比丘尼的典范,她常说:“戒如大地,能持万物;若无戒基,定慧不生。”她对戒律的坚守,不仅是对个人修行的要求,更是对佛教传承的责任。

印空法师对戒律的实践,体现在日常生活的每一个细节中,她每日清晨四点起床,礼佛诵经,过午不食,即使晚年身体虚弱,也从未间断;她穿着简朴,仅着补衲僧衣,不饰珠宝,饮食清淡,远离奢华;她对待弟子,以戒为师,若有犯戒者,必以慈悲心教诫,而非严厉斥责,正如《梵网经》所言“孝名为戒,亦名制止”,她将戒律转化为对众生的大爱。

在弘法过程中,印空法师特别重视戒律的传承,她认为,末法时代众生根机浅薄,唯有持戒才能降伏烦恼,得生善处,她在广东尼众佛学院中,将《四分律》作为必修课程,要求弟子背诵戒文、理解戒相,并在日常生活中践行,她常说:“持戒不是束缚自己,而是保护自己的心念,如护明珠,不令蒙尘。”正是这种对戒律的极致坚守,使她的道场清净和合,弟子们如法修行,形成了“以戒为师,以法为依”的良好学风。

戒行的清净,自然会感发禅定与智慧,印空法师虽以戒律著称,但其禅修功夫亦深,她常教导弟子:“念佛念心,参禅参究本来面目。”她在禅堂中教导弟子“话头”功夫,以“念佛是谁”为话头,离心意识参究,帮助弟子打破执着,明心见性,有弟子回忆,法师在禅开示时,常说“不思善,不思恶,正与么时,哪个是本来面目”,引导弟子体认自性,这种禅净双修的修行方式,正是大乘佛教“定慧等持”的体现,也为她证得更高果位奠定了基础。

弘法利生:菩萨道行的圆满展现

佛教的果位,不仅是个人的解脱,更是对众度的关怀,印空法师虽未公开谈论自己的果位,但其弘法利生的行愿,正是菩萨道的实践,体现了“上求佛道,下化众生”的菩萨精神,她曾说:“修行不是独善其身,而是要帮助一切众生离苦得乐。”

在弘法事业中,印空法师的贡献主要体现在三个方面:一是培养僧才,二是弘扬正法,三是慈善救济,1980年,她参与恢复南华禅寺尼众部,后创办广东尼众佛学院,为佛教培养了数百名比丘尼人才,这些弟子毕业后,或赴海外弘法,或在大陆各道场担任住持,成为当代佛教的中坚力量,她常说:“佛法要传承,必须要有人才;没有人才,正法就会断灭。”她对僧教育的投入,是对佛教未来的深远关怀。

在弘扬正法方面,印空法师重视教理与实修的结合,她不仅讲解《法华经》《华严经》等大乘经典,更注重引导弟子将佛法应用于生活,她提出“人间佛教”的理念,强调“佛法在世间,不离世间觉”,主张在日常生活中践行慈悲与智慧,她教导弟子“工作就是修行,服务就是修道”,将职场、家庭道场,将利他行动作为修行的资粮,这种贴近生活的弘法方式,使佛法深入民间,度化了无数信众。

在慈善救济方面,印空法师以“无缘大慈,同体大悲”的精神,积极投身社会公益事业,她创办的“印空慈善基金会”,累计捐赠善款数千万元,用于建设学校、医院、养老院,以及资助贫困学生、灾区群众等,她常说:“布施不是给别人,而是给自己培福;帮助别人,就是帮助自己。”这种无私的利他精神,正是菩萨“难行能行,难忍能忍”的体现,也是她修行果位的真实写照。

果位的正见:超越名相的实修境界

在佛教中,果位是修行者断惑证真的境界,但佛教强调“应无所住而生其心”,对果位不应执着,印空法师虽被尊为“高僧”,但她本人从未宣称自己证得何种果位,反而常告诫弟子:“不要执着于果位,果位是修行的自然结果,不是刻意追求的。”这种对果位的超越态度,正是她高深修行境界的体现。

从佛教教义来看,果位的证得需具备“戒、定、慧”三学成就,印空法师持戒精严,禅定深厚,智慧圆明,其行持已达到“无我相、无人相、无众生相、无寿者相”的菩萨境界。《金刚经》云:“凡所有相,皆是虚妄;若见诸相非相,则见如来。”印空法师的一生,正是“离一切相,修一切善”的实践,她以无我之心行菩萨道,其果位虽不可言说,但其精神境界已超越名相,成为后世的楷模。

印空法师的修行,体现了“人间佛教”的精神:在世间修行,在利他中成就自我,她的一生告诉我们,果位不是外在的名号,而是内心的清净与慈悲;不是个人的解脱,而是对众度的关怀,正如她所说:“修行就是要把自己的心修得像佛一样清净,像佛一样慈悲,这样就是成佛了。”

印空法师生平与弘法重要事件

| 时间 | 事件概要 | 意义 |

|---|---|---|

| 1930年 | 20岁俗家弟子张妙因依虚云老和尚出家,法名印空 | 正式开启修行之路,奠定“以戒为师”的根基 |

| 1949年 | 移居香港,与果德法师等创办竹林精舍 | 在异乡接引四众,延续佛教法脉 |

| 1980年 | 参与恢复南华禅寺尼众部,后创办广东尼众佛学院 | 培养僧才,为佛教传承储备力量 |

| 1990年代 | 成立“印空慈善基金会”,投身慈善事业 | 以菩萨行愿实践“利他”精神,度化众生 |

| 2017年 | 于南华禅寺安详示寂,世寿108岁 | 一生行持圆满,留下“以戒为师,以法为依”的精神遗产 |

相关问答FAQs

Q1:佛教中如何判断修行者是否证得果位?果位是否可以通过外在神通或名号来体现?

A:佛教判断修行者是否证得果位,主要依据其内在的烦恼是否断除、智慧是否现前,而非外在的神通或名号。《阿含经》中,佛陀通过“八圣道”“三法印”等标准来衡量弟子的修行境界,如初果须陀洹“断三结”(身见、戒取疑),证得“不还”的解脱智,神通虽可能伴随修行,但《楞严经》警示“不作圣心,名善境界;若作圣解,即受群邪”,执着神通反而会障碍正道,印空法师一生持戒弘法,慈悲济世,其“烦恼轻、智慧长”的行持,正是果位的真实体现,而非依赖外在名相。

Q2:印空法师强调“以戒为师”,在末法时代,普通人如何通过持戒来修行?

A:印空法师认为,持戒并非出家人的专利,而是所有修行者的基础,普通人可从“五戒”(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒)入手,将戒律融入日常生活:如护生放生培养慈悲心,诚信布施破除贪吝,诚实言语净化口业,她常说:“持戒不是束缚,而是保护自己的心念,如护眼珠。”在日常生活中,若能以戒为镜,时时觉察起心动念,断恶修善,久而久之,定慧自会增长,这就是“以戒为师”的实修之道,也是普通人通往果位的必经之路。