在佛教的信仰体系中,西方三圣是净土宗的核心信仰,由阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨组成,观世音菩萨以大悲救苦闻名,大势至菩萨以大智导归著称,二者如同悲智之双翼,辅佐阿弥陀佛接引众生往生极乐净土,深入理解这两位菩萨的特质与愿力,不仅能丰富对佛教精神的认识,更能为修行者提供心灵的指引与慰藉。

观世音菩萨,梵语 Avalokiteśvara,音译“阿缚卢枳低湿伐逻”,意为“观世间音声菩萨”,在《法华经·观世音菩萨普门品》中,释迦牟尼佛详细阐述了观世音菩萨的慈悲愿力:众生若遇灾难,只要一心称念观世音菩萨名号,菩萨即时观其音声,寻声救苦,令其脱离怖畏,这种“千处祈求千处应,苦海常作渡人舟”的特质,使观世音菩萨成为民间信仰中最受欢迎的菩萨之一,其形象多为手持杨枝净瓶,或结跏趺坐于莲花宝座,或立身于普陀洛伽山,千手千眼观世音菩萨更是其悲愿的极致体现——千手象征遍护一切众生,千眼代表遍知一切苦难,无论众生身处何地、遭遇何种困境,皆能得其庇佑。

观世音菩萨的悲心源于“无缘大慈,同体大悲”,在《华严经》中,善财童子参访观世音菩萨时,见其于普陀洛伽山庄严道场,以无量法门教化众生,其境界“不可思议,不可称量”,这种悲心并非局限于某一群体或某一时空,而是遍及法界一切众生,无论人与非人、善与恶,皆平等摄受,尤其对身处恶道、备受煎熬的众生,观世音菩萨更以“地狱不空,誓不成佛”的宏愿,彰显其救度众子的深切悲愍,观世音菩萨并非以神通强力强加干预,而是以“方便法门”引导众生自度——或以声教开示,或以显灵感应,或以梦境点化,令众生生起善念,断恶修善,最终离苦得乐。

与观世音菩萨的大悲相应,大势至菩萨则以大智为体,导众生归向极乐,梵名 Mahāsthāmaprāpta,意为“得大势”,象征菩萨的智慧光明能照破一切黑暗,令众生得大自在,在《观无量寿经》中,大势至菩萨与观世音菩萨同为阿弥陀佛的胁侍,居右方,其形象“顶上肉髻,如钵头摩华,于肉髻上,有一宝瓶,盛诸光明”,宝瓶象征智慧,光明代表破除无明,其“以智慧光普照一切,令离三涂,得无上力”的特质,凸显了其在修行中的引导作用。

大势至菩萨的核心法门是“念佛圆通”,在《楞严经·大势至菩萨念佛圆通章》中,菩萨自述修行经历:“忆佛念佛,现前当来,必定见佛,去佛不远,不假方便,自得心开。”这种“都摄六根,净念相继”的念佛方法,强调通过专注一念,摄心不散,使自性与佛性相应,最终成就念佛三昧,与观世音菩萨的“耳根圆通”以闻性入道不同,大势至菩萨以念佛为要,引导众生将心念系于佛号,以佛号的光明熄灭内心的妄念,如同暗室遇灯,自然明朗,这种法门对末法时期的众生尤为契机,因众生根机钝劣,妄想纷飞,唯有借佛号之力,方能摄心一处,渐入佳境。

观世音菩萨与大势至菩萨虽各以悲、智为特质,实则悲智不二,相辅相成,观世音菩萨的“悲”若无大势至菩萨的“智”引导,易陷入盲目救度;大势至菩萨的“智”若无观世音菩萨的“悲”驱动,则可能流于空寂,二者如同车之两轮、鸟之双翼,共同构成阿弥陀佛接引众生的完整愿力,在修行实践中,众生需效法观世音菩萨的慈悲心,对一切苦难生起怜悯救度之心;同时学习大势至菩萨的智慧观,以念佛为舟筏,破除烦恼执着,最终归向极乐彼岸,这种悲智双运的精神,正是佛教“悲智双修,定慧等持”核心思想的生动体现。

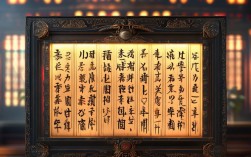

为更清晰地展现两位菩萨的特质与差异,可参考下表:

| 维度 | 观世音菩萨 | 大势至菩萨 |

|---|---|---|

| 核心特质 | 大悲救苦,寻声感应 | 大智导归,念佛圆通 |

| 经典依据 | 《法华经·普门品》《华严经》等 | 《楞严经·念佛圆通章》《观无量寿经》等 |

| 象征物 | 杨枝净瓶、千手千眼、莲花 | 顶宝瓶、光明、莲花 |

| 修行法门 | 耳根圆通,反闻闻性 | 都摄六根,净念相继 |

| 救度方式 | 寻声救苦,现三十二应身 | 以佛光明照破无明,导归极乐 |

| 在西方三圣中角色 | 左胁侍,表阿弥陀佛的慈悲愿力 | 右胁侍,表阿弥陀佛的智慧光明 |

相关问答FAQs

问:观世音菩萨和大势至菩萨有什么区别?如何理解他们的“悲”与“智”?

答:观世音菩萨与大势至菩萨的核心区别在于特质与法门的不同:观世音菩萨以“大悲”为标志,侧重于救度众生现世的苦难,通过“寻声救苦”的愿力,对一切众生生起无缘大慈,如母亲怜爱子女般,无论众生是否祈求,皆能随缘应化;大势至菩萨则以“大智”为特质,侧重于引导众生究竟解脱,通过“念佛圆通”的法门,以智慧光明照破众生的无明执着,使其回归自性本具的清净光明,二者“悲”与“智”的关系是统一的:观世音菩萨的悲若没有智慧的引导,可能陷入执着“相救”的误区;大势至菩萨的智若没有慈悲的驱动,则可能缺乏救度众生的动力,唯有悲智双运,才能真正帮助众生离苦得乐,究竟解脱。

问:大势至菩萨的“念佛圆通”法门对现代人有什么意义?如何修习?

答:在信息爆炸、人心浮躁的现代社会,众生普遍面临“念多定少”“妄念纷飞”的困境,而大势至菩萨“都摄六根,净念相继”的念佛法门,正是对治这一顽疾的良方。“念佛圆通”的核心是通过专注佛号,将散乱的心念集中,使六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)不再攀缘外境,而是系念于一句佛号,久而久之,心念逐渐清净,自性与佛性相应,便能获得内心的安定与智慧,具体修习时,可采取“出声念”与“默念”相结合的方式:初学者可出声念佛,借助声音摄心;功夫纯熟后,可转为默念,甚至“金刚念”(唇动无声、心念清晰),无论何种方式,关键是“不急不缓、不散不昏”,将佛号融入行住坐卧,做到“念兹在兹”,如此方能契入念佛三昧,获得身心轻安,最终导向极乐净土。