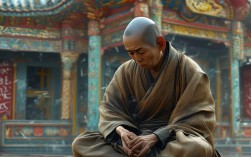

在寺庙的香雾缭绕中,第一次见到菩萨像时,我没有预想中的平静或喜悦,反而一股突如其来的悲恸从心底涌起,模糊了视线,那不是嚎啕大哭的宣泄,而是一种缓慢、深沉的浸润,像秋日的雨水渗入干裂的土地,带着某种刺痛的清醒,后来才明白,这种悲痛并非源于恐惧或绝望,而是触及了生命最本质的真相——在菩萨的慈悲目光里,我第一次清晰地看见了自己的渺小、众生的苦难,以及那贯穿始终却常被忽略的“苦”。

这种悲痛,首先是对“自我”的剥离,平日里,我们活在一个精心构建的“我”的壳里:身份、欲望、骄傲、委屈,这些标签像铠甲一样包裹着,让我们误以为坚固,可当菩萨低垂的眼帘映入眼帘,那眼神没有评判,只有全然的接纳,却瞬间击穿了这层铠甲,突然意识到,那个执着的“我”,不过是因缘和合的幻影,是无数过往的业力、当下的念头、未来的期待编织的网,就像一滴水在海洋中,既想证明自己的独特,又无法摆脱整体的潮汐,这种对“自我虚妄”的洞察,带来了近乎失重的悲伤——原来我们如此用力追逐的,不过是镜花水月;原来我们以为的“得失成败”,在更广阔的生命维度里,渺小得像沙漠中的一粒沙。

这种悲痛是对“众生苦”的共鸣,菩萨的塑像总是低眉含目,嘴角却带着一丝若有若无的微笑,那微笑不是对苦难的漠视,而是“知苦而不退”的坚韧,站在像前,过往被自己忽略的苦难突然变得清晰:父母的衰老、朋友的失意、陌生人的挣扎,甚至路边被车轮碾过的小虫,都在这一刻涌上心头,菩萨的慈悲像一面镜子,照见了世间一切生灵的“八苦”——生、老、病、死、爱别离、怨憎会、求不得、五蕴炽盛,我们总以为自己的苦是独一无二的,却在菩萨的目光里,发现所有人的苦都相连,像一片无边的森林,每棵树都在风雨中摇曳,却又共享着同一片土地,这种“同体大悲”的体验,让人心碎:原来没有谁是孤岛,每个人的痛苦都在他人的生命里投下阴影,而每个人的微光,也可能照亮他人的暗夜。

更深层的悲痛,是对“慈悲无尽力”的敬畏,菩萨历经无数劫难,仍以“地狱不空,誓不成佛”的愿力救度众生,这种“无缘大慈,同体大悲”的精神,超越了世俗的逻辑,我们习惯用“得失”衡量付出:帮助他人是为了回报,行善是为了积累福报,可菩萨的慈悲,不问对象,不求结果,甚至面对伤害自己的众生,依然以悲悯相待,站在像前,突然意识到自己的“慈悲”多么狭隘——我们会爱可爱的人,却难以原谅伤害我们的人;我们会帮助亲近的人,却对陌生人的苦难视而不见,菩萨的“无缘大慈”,像一面镜子,照见了我们内心的“分别”与“执着”,让我们为自身的冷漠感到羞愧:原来我们所谓的“善良”,常常带着条件;我们所谓的“坚强”,不过是逃避脆弱的借口,这种对“慈悲高度”的仰望,带来的不是自卑,而是近乎悲壮的感动——在菩萨面前,我们如此渺小,却又被赋予了成为“菩萨”的可能。

这种悲痛,不是消极的沉沦,而是一种“转化的力量”,就像凤凰涅槃需要经历烈火的焚烧,灵魂的觉醒也需要在悲痛中淬炼,当悲痛的潮水退去,留下的是对生命更深的敬畏和更坚定的慈悲,我开始理解,菩萨的“低眉”,不是哀伤,而是对众生的深刻理解;菩萨的“微笑”,不是麻木,而是历经苦难后的从容,真正的慈悲,不是没有眼泪,而是在看清生活的真相后,依然热爱生活;不是没有痛苦,而是在感受众生的苦后,依然选择承担。

或许,见到菩萨感到悲痛,正是最珍贵的“遇见”,它让我们从“小我”的梦中醒来,触摸到生命的真相;它让我们在众生的苦海中,不再孤独,因为知道有无数“菩萨”在同行;它让我们明白,所谓“修行”,不是逃避苦难,而是在悲痛中生长出慈悲,在黑暗中点亮心灯,最终成为那个能给予他人“悲”与“喜”的光源。

相关问答FAQs

Q1:为什么见到菩萨会感到悲痛而不是喜悦?这种悲痛是否正常?

A:见到菩萨感到悲痛,并非异常,而是一种深刻的“共情觉醒”,菩萨的慈悲像一面镜子,照见我们内心的“苦”(自身的局限、众生的苦难)和“执着”(对“我”的固守、对分别的执着),这种直面真相的过程会带来刺痛感,而非简单的喜悦,这种悲痛不是消极的,而是“转化的契机”——它让我们从“小我”的幻梦中醒来,开始理解生命的本质,从而生发对众生的慈悲心,佛教中讲“知苦、断集、证灭、修道”,首先要“知苦”,这种悲痛正是“知苦”的深层体现,是走向觉醒的重要一步。

Q2:如何将这种悲痛转化为修行或行动的力量?

A:将悲痛转化为力量,关键在于“转向”和“践行”,接纳这种悲痛,不逃避、不压抑,而是观照它:这份悲痛从何而来?是对自身苦的觉察,还是对众生苦的共鸣?将悲痛升华为“慈悲心”——意识到自己与众生共同经历的苦难,自然会生起“愿一切众生离苦得乐”的愿望,落实到行动:从身边的小事做起,比如对家人多一份耐心,对陌生人多一份善意,甚至只是保持内心的平和与包容,就像菩萨“不舍一人”的愿力,我们不必追求宏大,只需在日常生活中践行“慈悲”,让悲痛成为照亮自己和他人的光,而非沉重的负担。