“菩萨清凉夜”是一首描绘菩萨在寂静夜晚以慈悲智慧度化众生的佛教偈颂,其文字清净悠远,意境深远,融合了佛教“慈悲为本、智慧为用”的核心思想,原文虽篇幅不长,却蕴含着对菩萨境界的生动刻画与对修行者的启示,常被用于静心观想或早晚课诵中,以引导众生向善、向觉。

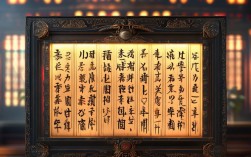

原文

菩萨清凉夜,

月华如练铺。

慈目视众生,

悲心化泪露。

无住亦无着,

寂静观真如。

地狱不空誓不休,

众生度尽方入涅槃途。

原文解析与背景

这首偈颂以“菩萨清凉夜”起笔,开篇便勾勒出一幅清净庄严的修行图景。“清凉夜”不仅是自然环境的凉爽,更暗喻菩萨远离烦恼、心无挂碍的境界——在佛教中,“清凉”常与“涅槃”对应,指生死烦恼的彻底熄灭;“月华如练铺”则以月光的无私遍洒,象征菩萨的慈悲平等,如《华严经》所言“佛如大月,普含一切清净光明”,无论贫富贵贱、善恶贤愚,皆被慈光覆盖。

“慈目视众生,悲心化泪露”是菩萨“无缘大慈、同体大悲”的生动写照。“慈目”并非简单的目光注视,而是菩萨对众生的深切怜悯与无条件接纳,如观世音菩萨“千眼照见,千手护持”;“悲心化泪露”则将抽象的慈悲具象化,泪露既是为众生苦而流的悲悯之泪,更是度化众生的甘露法水,能熄灭众生的贪嗔痴火。

“无住亦无着,寂静观真如”转向菩萨的智慧修行。“无住”出自《金刚经》“应无所住而生其心”,指菩萨虽度化众生却不执着于度相;“无着”即《维摩诘经》“心无挂碍”,不执着于名利、境界;“寂静观真如”则是在无住无着的定心中,观照诸法实相——万法皆空,因果不虚,唯有真如(本体真心)永恒不变,这种“悲智双运”的境界,正是菩萨区别于凡夫的关键。

末句“地狱不空誓不休,众生度尽方入涅槃途”引用地藏菩萨大愿,彰显菩萨“我不入地狱,谁入地狱”的担当精神,菩萨的“涅槃”并非独善其身,而是“先度众生后成佛”,唯有将所有众生引入解脱,自身才愿安住涅槃——这正是大乘佛教“上求佛道,下化众生”的核心宗旨,也是菩萨道的终极追求。

“清凉”在佛教中的多层意涵

为更深入理解“菩萨清凉夜”,可通过表格梳理“清凉”在不同佛教语境中的象征意义:

| 层面 | 含义阐释 | 原文对应 |

|---|---|---|

| 自然层面 | 夜晚气候凉爽,远离白日燥热,象征修行环境的清净。 | “菩萨清凉夜” |

| 心理层面 | 烦恼(贪、嗔、痴)的熄灭,内心达到安宁、不颠倒的状态。 | “寂静观真如” |

| 慈悲层面 | 菩萨以慈悲拔除众生“三苦”(苦苦、坏苦、行苦),给予法身慧命的清凉。 | “悲心化泪露” |

| 究竟层面 | 涅槃的境界,生死轮回的彻底超越,常乐我净的永恒安乐。 | “众生度尽方入涅槃途” |

修行启示:从“清凉夜”到“菩萨行”

对普通人而言,“菩萨清凉夜”不仅是观修的境界,更是日常修行的指南,我们虽未证得菩萨果位,但可学习其“慈悲”与“智慧”:

- 修慈悲心:学习菩萨“慈目视众生”,对他人少一分评判,多一分理解;遇到矛盾时,以“拔苦予乐”的心态化解对立,让心像月光般柔软遍照。

- 修智慧心:践行“无住亦无着”,不被外境牵着走,面对得失时保持平常心;通过学习佛法、反思自心,逐渐观照事物的本质,减少烦恼的根源。

- 践行担当:虽不能像地藏菩萨般“地狱不空誓不休”,但可在生活中行“菩萨行”——帮助身边人、参与公益、传递善意,将“度众生”落实为每一个当下的善念与善行。

相关问答FAQs

问:菩萨清凉夜中的“清凉”与普通所说的“凉爽”有何本质区别?

答:普通“凉爽”是物理层面的体感,如气温降低带来的舒适感;而佛教中的“清凉”是精神层面的境界,指烦恼(贪、嗔、痴)的熄灭与内心的澄澈安宁,如《大智度论》云“涅槃名为清凉”,菩萨的“清凉”不仅是自身远离烦恼,更能以慈悲智慧给予众生法身慧命的清凉,超越物理感受的局限,是一种究竟的安乐状态。

问:普通人如何在日常生活中感受“菩萨清凉夜”的修行氛围?

答:可通过“静心”与“慈悲”两个步骤实践:

- 静心观照:每日睡前或清晨,留出10-15分钟独处,关闭电子设备,静坐或缓行,观察呼吸与念头,像菩萨在“清凉夜”中“寂静观真如”,让心从外境的纷扰中收回,体验内心的平静;

- 慈悲行动:在与人相处时,时刻提醒自己“慈目视众生”,对家人的唠叨多一分包容,对陌生人的困境多一分援手,将“悲心化泪露”落实为一句温暖的话、一个善意的举动,让日常生活中的点滴互动都充满菩萨式的慈悲与清凉。