在人们的生活中,有时会经历一些特别的感知体验,比如在特定情境下“看见”财神或菩萨的形象,这种现象可能出现在梦境、宗教场所、冥想状态,甚至是在日常生活中的某个瞬间,引发人们对信仰、心理与现实的思考,从文化、心理和现实意义三个维度来看,“看见”财神或菩萨并非简单的视觉事件,而是承载着深层的文化象征与个体精神需求的映射。

从文化象征层面看,财神与菩萨在传统文化中是特定精神内涵的载体,财神并非单一的个体,不同文化中有不同的形象:比如道教中的赵公明,黑面浓须,骑黑虎,象征镇宅辟邪、招财进宝;民间供奉的文财神比干,因心无私而被视为公正财富的象征;佛教中,布袋和尚(弥勒佛)也常被视作财神,代表“量大福大”,寓意知足常乐,菩萨则是佛教中“自觉觉他”的修行者,如观世音菩萨象征慈悲,地藏菩萨象征大愿,文殊菩萨象征智慧,这些形象历经千年文化积淀,成为人们对美好生活、精神寄托的具象化表达。“看见”他们,往往意味着个体在潜意识中触碰到了这些文化符号背后的核心价值——对财富的合理追求、对慈悲的向往、对智慧的渴望。

从心理解读层面,“看见”财神或菩萨可视为个体心理状态的投射,心理学中的“原型理论”认为,集体潜意识中存在一些普遍的形象原型,如“智者”“拯救者”,与菩萨形象高度契合;而财神则可能对应“安全需求”“自我实现”等马斯洛需求层次中的内容,当人们面临经济压力、人生迷茫或内心焦虑时,潜意识会通过这些熟悉的形象来寻求安慰与指引,创业者可能在资金紧张时“梦见”财神,实际是对“突破困境”的强烈期待;遭遇挫折的人可能在寺庙中“感觉”菩萨注视,实则是对“被理解、被帮助”的心理需求,这种“看见”并非幻觉,而是心灵与自身需求的对话,是大脑在压力下启动的自我调节机制。

从现实意义层面,“看见”财神或菩萨的体验若能转化为积极行动,便能产生实际价值,财神的核心象征并非“不劳而获”,而是“正道取财”——如赵公明的“诚信”、比干的“公正”,提醒人们在追求财富时需坚守道德底线;菩萨的“慈悲”“大愿”则启示人们,真正的富足不仅在于物质,更在于内心的良善与对他人的关怀,与其将“看见”视为神明显灵,不如将其作为自我反思的契机:若见财神,可审视自己的财富观是否合理,是否在通过正当努力创造价值;若见菩萨,可反思是否在践行慈悲,是否在为他人、为社会贡献力量,这种将精神感知转化为现实行动的过程,才是“看见”现象的深层意义。

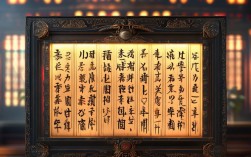

以下是常见财神与菩萨象征意义及启示的简要梳理:

| 神明/形象 | 核心象征 | 文化内涵 | 现实启示 |

|---|---|---|---|

| 赵公明(武财神) | 镇宅辟邪、招财进宝 | 正直、勇猛、守护 | 守护初心,勇敢面对挑战,以诚信积累财富 |

| 比干(文财神) | 公正无私、财富分配 | 公平、智慧、道德 | 追求财富时坚守道德,不取不义之财 |

| 观世音菩萨 | 慈悲、救苦救难 | 同理心、无条件的爱 | 培养慈悲心,关爱他人,在困境中保持希望 |

| 地藏菩萨 | 大愿、地狱不空誓不成佛 | 责任、担当、坚持 | 勇于承担责任,为目标坚持不懈 |

相关问答FAQs

问:“看见”财神或菩萨是真实存在的神明显现吗?

答:从文化与心理视角看,“看见”更多是个体与文化符号、内心需求的互动,神明形象作为文化载体,其“显现”的意义在于唤醒人们对相关价值的思考(如财神的诚信、菩萨的慈悲),而非强调物理层面的“真实存在”,对信仰者而言,这种体验可增强精神力量;对非信仰者,则可视为一种文化心理现象,不必执着于“是否真实”,而关注其带来的积极影响。

问:经常梦见或感觉“看见”财神/菩萨,需要做什么?

答:可将此视为内心的信号,进行自我反思,若频繁见财神,可审视自己对财富的态度:是否过于焦虑?是否在通过正当方式努力?若常见菩萨,可思考是否忽略了慈悲、责任等品质,结合现实行动:比如学习理财知识、参与公益、提升心性,将“看见”的感知转化为具体的成长行为,比单纯等待“显灵”更有意义。