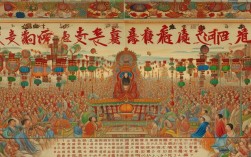

菩萨慈悲泪图片,作为佛教艺术中极具感染力的视觉符号,承载着深厚的宗教文化内涵与人文情感,这类图片通常以菩萨低眉垂目、眼含泪光的形象为核心,通过细腻的笔触、庄严的场景与象征性的元素,将佛教“无缘大慈,同体大悲”的悲悯情怀具象化,成为连接信众精神世界与信仰情感的重要媒介。

慈悲泪的宗教意涵:从悲心到泪水的象征转化

在佛教教义中,“慈悲”是菩萨道的根本精神。《大智度论》云:“大慈与一切众生乐,大悲拔一切众生苦。”菩萨的“慈悲泪”,并非世俗情感中的悲伤或软弱,而是对众生苦的深切共情,是“同体大悲”的自然流露——视众生之苦如己之苦,因悲悯而涌出“慈悲之泪”,这种泪超越个体情绪,象征着菩萨“度尽众生,方证菩提”的宏大愿力,也暗含“佛法不离世间觉”的入世精神:菩萨并非超脱于苦难之外,而是以悲心入尘世,与众生同悲同喜。

不同菩萨的慈悲泪各有侧重:观世音菩萨的“寻声救苦”泪,对应“千处祈求千处应”的感应道交;地藏菩萨的“地狱不空,誓不成佛”泪,承载着“众生度尽,方证菩提”的深重誓愿;文殊菩萨的“大智悲泪”,则融合了智慧与慈悲,以智导悲,拔除众生无明之苦,这些泪水的意象,共同构建了佛教“悲智双运”的精神图谱,让抽象的教义通过视觉符号变得可感可知。

视觉符号的解构:慈悲泪图片的构成元素

菩萨慈悲泪图片的艺术表达,往往通过多元素的组合传递宗教情感,其核心构成可概括为“神态-环境-色彩-符号”四个维度,具体如下表所示:

| 构成维度 | 典型元素 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 神态细节 | 低眉垂目、眼含泪光、嘴角微抿 | 慈悲的庄严与对众生的怜悯,无分别心 |

| 背景环境 | 莲花、祥云、苦难众生(如饿鬼、病人) | 莲花象征清净无染,祥云表庄严,众生苦显悲心所缘 |

| 色彩运用 | 金色、白色、淡蓝、青灰 | 金色表法身庄严,白色纯净,淡蓝宁静,青灰暗喻尘世苦 |

| 辅助符号 | 手印(与愿印、施无畏印)、佛光、净瓶 | 手印表慈悲愿力,佛光显智慧,净瓶喻甘露救苦 |

除上述元素外,创作者常通过光影对比强化情感:泪珠在佛光映照下折射微光,与背景的昏暗形成反差,暗示菩萨慈悲如灯,照破众生无明,部分图片还会融入“泪滴化莲”“泪成甘露”等超现实意象,进一步凸显慈悲的转化力量——菩萨之泪不仅是悲悯的流露,更是救度众生的媒介。

受众的情感共鸣:慈悲泪图片的现代价值

在现代社会,菩萨慈悲泪图片超越了宗教艺术的范畴,成为承载大众情感的精神符号,当人们面对生活压力、疾病困扰或世事无常时,菩萨“含泪悲悯”的形象能引发强烈共情:那滴泪仿佛是对个体痛苦的“看见”,传递出“你不是独自面对”的温暖慰藉,这种共鸣源于佛教“众生平等”的价值观——无论贫富贵贱,皆在菩萨悲心中平等被护,满足了现代人对“被理解”“被接纳”的心理需求。

慈悲泪图片还具有文化教化功能,它以视觉化的方式传递“慈悲利他”的理念,潜移默化地影响着人们的价值观,在公益慈善领域,这类图片常被用作宣传元素,唤起社会对弱势群体的关怀;在家庭教育中,父母通过讲述菩萨流泪的故事,引导孩子培养同理心与爱心,可以说,慈悲泪图片既是信仰的载体,也是连接传统美德与现代社会的精神纽带。

相关问答FAQs

Q1:菩萨慈悲泪图片是否真实存在菩萨流泪的迹象?这种“泪”是宗教想象还是真实情感?

A:菩萨慈悲泪是佛教“悲心”的象征表达,并非世俗意义上的“真实流泪”,在佛教教义中,菩萨早已超越“贪嗔痴”等烦恼,其“泪”是对众生苦的“同体大悲”外化,是“无缘大慈,同体大悲”的境界显现,正如《华严经》所言:“菩萨见诸众生,种种苦恼,心生怜愍,悲泪盈目。”这种泪是超越个体情感的“慈悲之泪”,象征着菩萨不舍众生的深重愿力,而非凡夫俗子的悲伤情绪,图片中的“泪”是艺术创作对宗教理念的具象化,目的是让信众通过视觉符号感受菩萨的悲心,而非描述真实场景。

Q2:普通人观赏菩萨慈悲泪图片,能从中获得什么实际意义?

A:普通人观赏菩萨慈悲泪图片,可在精神、心理、认知三个层面获得积极意义,精神层面,它提供了一种“苦难被看见”的慰藉,让人们在困境中感受到超越性的关怀,缓解孤独与焦虑;心理层面,菩萨“含泪悲悯”的形象能激发同理心,引导个体从“自我中心”转向“关怀他人”,培养宽容、善良的品质;认知层面,它帮助理解佛教“悲智双运”的智慧——真正的慈悲并非无原则的纵容,而是以智慧为引导,既拔除众生苦,也帮助其觉悟苦的根源,这类图片所传递的“利他”精神,也能启发人们在生活中践行善行,实现个人价值与社会价值的统一。