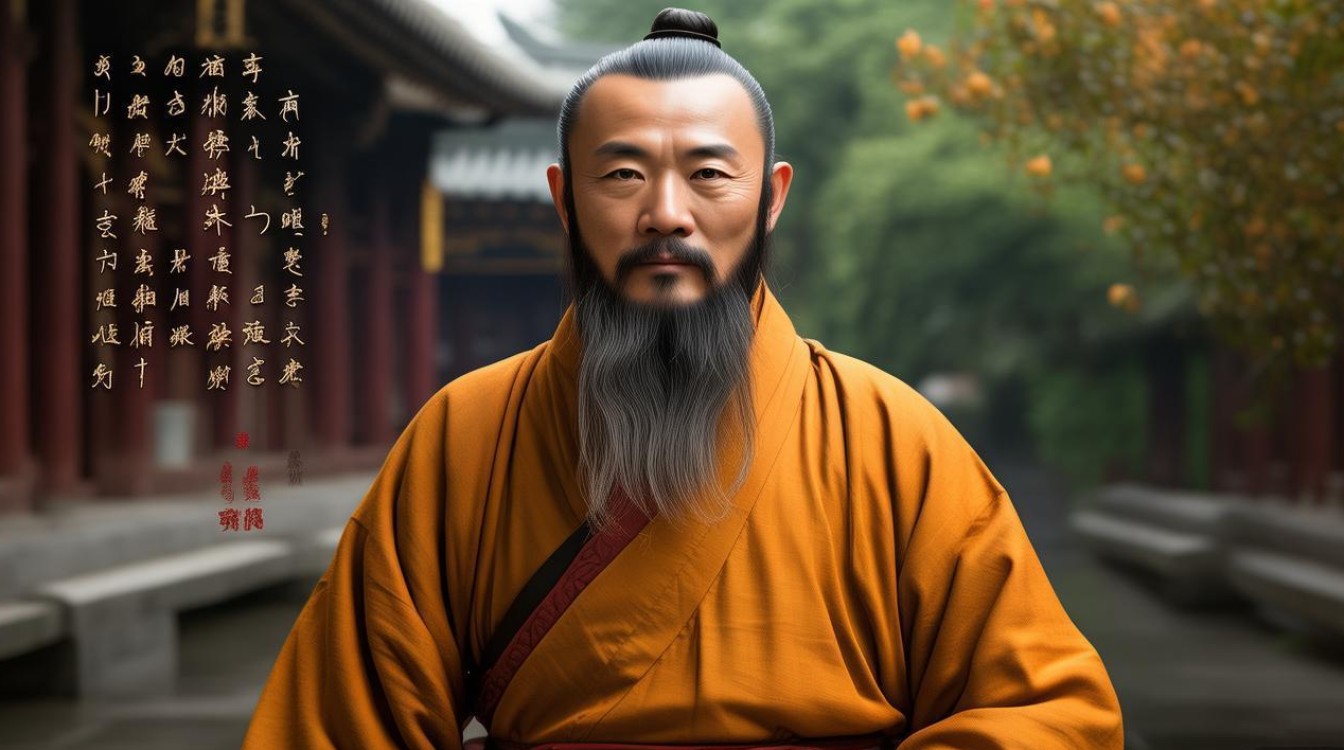

玄奘法师,俗姓陈,名祎,河南洛阳偃师人,是中国佛教史上杰出的翻译家、旅行家、思想家,被后世尊称为“唐僧”,他的一生以“求法”为志,以“译经”为业,以“弘法”为任,其西行取经的壮举不仅为佛教东传注入了新的活力,更在中外文化交流史上留下了浓墨重彩的一笔。

玄奘出生于隋末唐初,自幼聪颖过人,少年时期便在洛阳净土寺出家,潜心研习佛经,随着对佛理的深入探究,他发现当时传入中国的佛经存在诸多译本差异,甚至相互矛盾,尤其是关于“瑜伽行派”的教义,各说纷纭,让他深感困惑,为了求取“真经”,探寻佛法本源,他萌生了西行天竺(古印度)求法的决心,尽管当时唐朝初立,边境不稳,朝廷禁止百姓出境,玄奘仍于贞观三年(公元629年)偷渡出关,踏上了这条充满未知的西行之路。

西行之路,艰险异常,玄奘孤身一人,穿越了广袤的戈壁、险峻的雪山,历经了数不清的生死考验,在途经高昌国时,高昌王麴文泰对他极为敬重,恳请他留下弘法,但玄奘西行之志坚定,最终以绝食相胁,才得以继续前行,此后,他沿着丝绸之路南道,历经龟兹、疏勒等地,翻越帕米尔高原,进入天竺,在天竺,他游历了众多佛教圣地,在那烂陀寺——当时世界上最大的佛教学府,师从戒贤法师,学习《瑜伽师地论》等大乘佛教经典,深得戒贤法师的赏识,被誉为“三藏法师”,他在天竺游学17年,不仅精通佛法,还掌握了梵文、巴利文等多种语言,成为当时闻名天竺的佛学大师。

贞观十九年(公元645年),玄奘带着657部梵文佛经回到长安,受到了唐太宗的隆重迎接,此后,他全身心投入到译经事业中,在弘福寺、慈恩寺、玉华寺等地组织译场,历时19年,共翻译佛经75部,1335卷,约占唐代译经总数的一半,他的译文“曲从方言,而趣不乖本”,既忠实于原意,又符合汉文表达习惯,对中国佛教的发展产生了深远影响,他还根据西行见闻,由弟子辩机整理撰写了《大唐西域记》,详细记载了西域及天竺138个国家的地理、风俗、宗教、文化等情况,成为研究古代中亚、南亚历史地理的珍贵文献,至今仍是国际学术界的重要参考资料。

玄奘法师不仅是一位伟大的佛经翻译家,更是一位积极推动中外文化交流的使者,他将中国的《老子》等典籍翻译成梵文,传入天竺,促进了中印文化的双向交流;他创立的法相唯识宗,虽在后世未能广泛流传,但其思想深刻影响了禅宗、华严宗等中国佛教宗派,为佛教中国化作出了重要贡献,他那种“宁可西行而死,决不东归而生”的坚定信念,以及面对艰难险阻时的无畏精神,更成为中华民族宝贵的精神财富。

在民间文学中,玄奘法师的形象被不断神化,明代小说《西游记》中的“唐僧”,便是以他为原型创作的艺术形象,小说中的唐僧虽被赋予了神通广大的徒弟(孙悟空、猪八戒、沙僧)和奇幻的冒险经历,但其核心精神——为普度众生而矢志不渝的求法意志,与历史上的玄奘法师一脉相承,这种文学传播,让玄奘的故事家喻户晓,也让他的精神跨越时空,激励着一代又一代人。

| 玄奘法师西行与译经重要事件概览 | |--------------------------|--------------------------|--------------------------| | 时间 | 事件 | 意义 | | 隋大业末年(约605-618年) | 于洛阳净土寺出家 | 开始接触佛经,奠定佛学基础 | | 贞观三年(629年) | 偷渡出关,西行求法 | 踏上取经之路,开启人生壮举 | | 贞观五年(631年) | 到达那烂陀寺,师从戒贤法师 | 系统学习大乘佛法,成为佛学大师 | | 贞观十九年(645年) | 携带佛经回到长安 | 西行求法圆满结束,开启译经事业 | | 贞观二十年至龙朔三年(646-663年) | 组织译场,翻译佛经75部1335卷 | 为中国佛教提供权威译本,推动佛学发展 | | 贞观二十年(646年) | 《大唐西域记》成书 | 成为古代中亚、南亚历史地理经典文献 |

玄奘法师的一生,是“求真”与“弘法”的一生,他以凡人之躯,行至圣之事,用脚步丈量信仰的距离,用智慧照亮文化的长河,他所留下的不仅是浩如烟海的佛经译本,更是一种超越时代的探索精神与奉献精神,至今仍闪耀着不朽的光芒。

相关问答FAQs

Q1:玄奘法师西行求法时,真的像《西游记》里那样有孙悟空、猪八戒、沙僧三个徒弟保护吗?

A1:并非如此。《西游记》中的孙悟空、猪八戒、沙僧是明代文学家吴承恩虚构的文学形象,目的是为了增强故事的传奇性和趣味性,历史上的玄奘法师西行时主要依靠孤身一人,途中虽得到过一些国王、商人的帮助(如高昌王麴文泰曾为他提供物资和向导,以及一些西域商人的短暂陪伴),但并无固定徒弟随行,他的西行历程更多依靠坚定的信仰、超凡的毅力和智慧,而非神通广大的徒弟保护。

Q2:《大唐西域记》为什么能成为研究古代西域的重要文献?

A2:《大唐西域记》是玄奘法师根据其亲身游历西域及天竺各国的见闻,由弟子辩机整理而成的地理著作,书中详细记载了138个国家的疆域、山川、气候、物产、风俗、语言、宗教、政治制度等,内容翔实可靠,填补了古代中亚、南亚地区历史文献的空白,由于书中记载的许多国家和城市在后世已湮没无闻,考古学家常通过《大唐西域记》的描述进行遗址发掘和考证(如那烂陀寺遗址的发现),因此它不仅是佛教史上的重要典籍,更是研究古代丝绸之路历史、民族关系、文化交流的“百科全书”,具有不可替代的学术价值。