巨赞法师(1908-1984)是中国近现代佛教史上杰出的佛学家、教育家和爱国宗教人士,其文集是其毕生弘法、治学、社会活动的智慧结晶,不仅系统展现了其对佛教义理的深刻洞见,更折射出中国佛教在时代变革中的调适与担当,文集内容宏富,涵盖佛学义理阐释、佛教与社会关系、历史文献考据、修行实践指导等多个维度,为当代佛教研究与文化传承提供了珍贵文本。

巨赞法师的佛学思想以“契理契机”为核心,强调佛教教义应与现代文明相契合,服务于社会大众,在义理阐释上,他深入唯识、华严、禅宗等宗派,主张“教观双运”——既注重经典教义的研习,也重视观行实践的落实,他对《华严经》“理事无碍、事事无碍”思想的解读,结合现代哲学中的整体论观念,提出“佛法是人生的指南,而非避世的象牙塔”,主张佛教应积极介入社会,通过改善人心促进社会和谐,在禅宗研究方面,他注重禅宗“直指人心、见性成佛”的实践精神,批判将禅宗神秘化的倾向,认为禅的本质是“在生活中修行,在修行中生活”,这一观点对当代禅修实践影响深远。

佛教与社会的互动是文集中另一重要主题,巨赞法师身处民族危亡与国家变革之际,始终将佛教命运与国家命运紧密相连,抗战时期,他积极倡导“佛教救国”,在《狮子吼》月刊发表《佛教与抗战》等文章,呼吁佛教徒以“护国护教”为己任,通过捐款捐物、组织救护队等方式参与抗战,提出“佛教的慈悲精神应转化为救国救民的具体行动”,建国后,他参与筹建中国佛教协会,提出“佛教要为社会主义服务”的主张,推动佛教界开展“生产自养、学术研究、国际交流”三大工作,强调佛教应适应新社会,通过“人间佛教”实践,引导信众爱国爱教、服务社会,这些论述打破了传统佛教“出世”的刻板印象,重塑了佛教的社会形象。

在文献整理与历史考据方面,巨赞法师以严谨的学术态度,对敦煌佛教文献、禅宗典籍等进行系统梳理,他发现敦煌遗书中的《坛经》古本,对比流通本的差异,指出惠能思想在后世传播中的演变;对《五灯会元》等禅宗史籍的考辨,厘清了禅宗传承脉络中的争议问题,其考据工作不仅注重文献本身,更结合历史语境,分析佛教思想发展的社会动因,体现了“以史为鉴”的学术视野,他还重视佛教教育,提出“佛教教育应培养‘解行并重、悲智双运’的人才”,这一理念至今仍是佛教院校的办学宗旨。

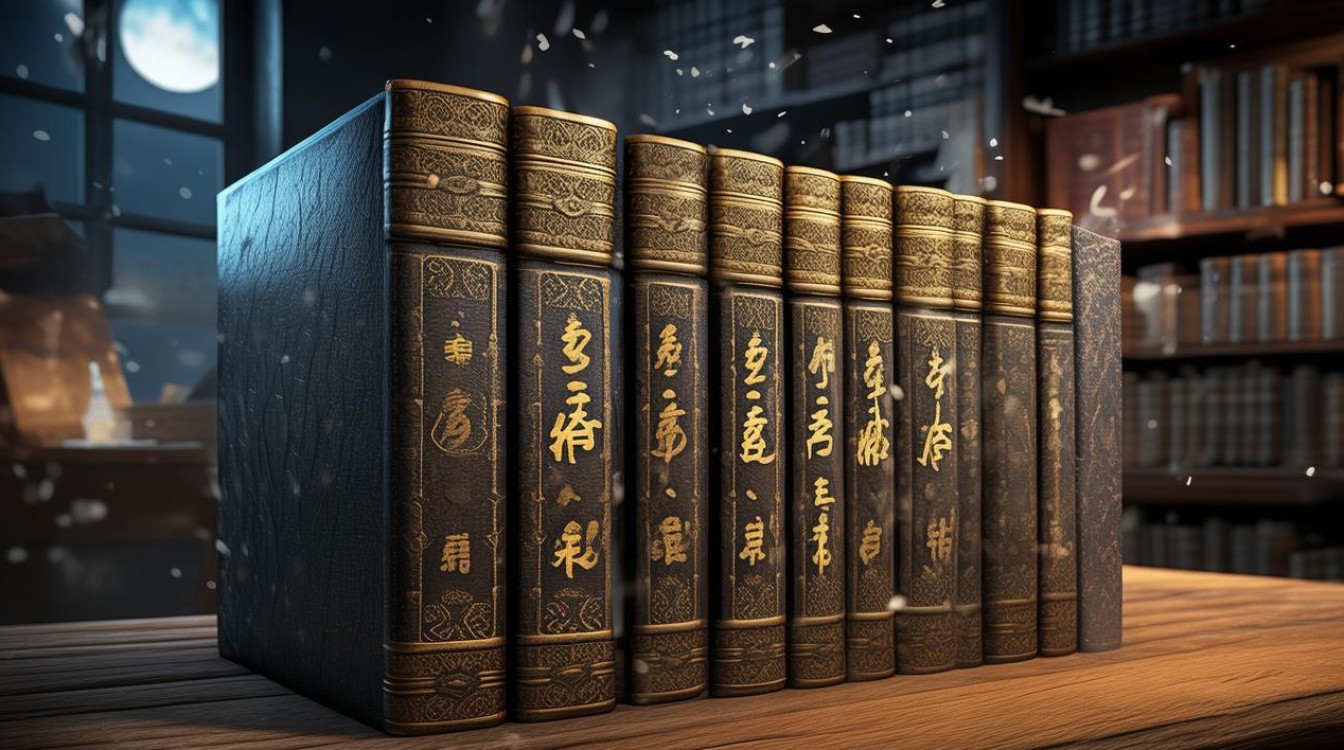

为更直观展现文集内容,现将主要篇目分类如下:

| 类别 | 代表篇目 | 概要 |

|---|---|---|

| 佛学义理 | 《唯识纲要》《华严教义章讲录》 | 阐释唯识“万法唯识”、华严“圆融无碍”思想,融合现代哲学解读。 |

| 社会关怀 | 《佛教与抗战》《新中国佛教的任务》 | 倡导佛教救国,提出佛教服务社会主义社会的路径与实践。 |

| 文献考据 | 《敦煌学论文集》《禅宗典籍考辨》 | 整理敦煌文献,考辨禅宗史籍,厘清佛教思想发展脉络。 |

| 修行实践 | 《念佛浅说》《禅修入门指南》 | 结合现代生活,指导信众将佛法融入日常,落实“人间佛教”。 |

巨赞法师文集的价值不仅在于其对佛教义理的深度诠释,更在于其展现了一位佛教大乘“菩萨道”践行者的精神风貌——以学术为基、以救世为怀,将个人修行与国家命运、社会进步融为一体,在当代社会,其“人间佛教”思想仍为佛教现代化提供重要启示,即佛教唯有扎根现实、服务众生,才能焕发永恒生命力。

相关问答FAQs

Q1:巨赞法师文集中的“人间佛教”思想对当代佛教实践有何指导意义?

A1:巨赞法师的“人间佛教”思想强调佛教应回归“以人为本”的本怀,将修行融入社会生活,其指导意义在于:引导信众树立“即世而出世”的观念,在家庭、职场中践行慈悲、智慧,而非脱离社会;推动佛教界积极参与社会公益,如教育、医疗、环保等,通过服务社会体现佛教价值;促进佛教与现代科技、文化的对话,以契理契机的方式传播佛法,使佛教成为促进社会和谐的精神资源。

Q2:巨赞法师在佛学义理阐释上有何独特之处?

A2:巨赞法师的佛学义理阐释以“圆融”与“实用”为特色,他融合各宗派思想,如以唯识“转识成智”解释华严“一即一切”,以禅宗“平常心是道”融通净土“念佛成佛”,构建了圆融的佛学体系;他反对“死守经文”,主张“以佛法解决人生问题”,例如将“无常”观转化为积极面对人生困境的动力,将“无我”思想升华为奉献社会的利他精神,使深奥的义理贴近大众生活,具有强烈的实践导向。