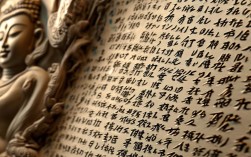

佛教基础词汇是理解其教义体系与实践方法的核心钥匙,这些词汇承载着佛陀对生命本质、宇宙规律及解脱路径的智慧洞察,以下从核心教义、修行方法、经典与人物、宇宙观四个维度,梳理最基础且关键的佛教词汇,帮助初学者建立系统性认知。

核心教义词汇

佛教教义以“缘起性空”为基石,围绕“苦”与“解脱”展开,核心概念可通过以下词汇理解:

| 词汇 | 梵文/巴利文 | 简要解释 |

|---|---|---|

| 四圣谛 | Catvāri Āryasatyāni | 佛教根本教义,指“苦、集、灭、道”四个真理:“苦”是生命本质(生老病死等),“集”是苦的根源(贪嗔痴等烦恼),“灭”是苦的止息(涅槃),“道”是灭苦的方法(八正道等)。 |

| 缘起 | Pratītyasamutpāda | “此有故彼有,此生故彼生”,说明一切现象皆因条件聚合而生,无独立不变的实体,是“性空”的理论基础。 |

| 性空 | Śūnyatā | 并非“空无一切”,而是指事物没有固定不变的“自性”(独立本体),随缘而现,如水中月、镜中花。 |

| 三法印 | Trini Mudrāni | 验证佛法真伪的三个标准:“诸行无常”(一切现象变化不息)、“诸法无我”(一切法无独立自性)、“涅槃寂静”(涅槃超越生死)。 |

修行方法词汇

佛教修行以“离苦得乐”为目标,通过规范行为、净化心性、开发智慧逐步趋近解脱:

| 词汇 | 梵文/巴利文 | 简要解释 |

|---|---|---|

| 五戒 | Pañca Śīlāni | 在家佛教徒基本戒律:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒,旨在培养慈悲心与道德自律。 |

| 六度 | Ṣaḍpāramitā | 大乘佛教修行纲领:“布施”(舍贪)、“持戒”(防恶)、“忍辱”(嗔心)、“精进”(不懈怠)、“禅定”(专注静心)、“般若”(智慧),通过六度圆满成就菩萨道。 |

| 八正道 | Āryāṣṭāṅgamārga | 四圣谛中“道谛”的具体实践,分三科:正见(正确见解)、正思维(无贪嗔思维)、正语(不妄语等)、正业(如法行为)、正命(正当生计)、正精进(努力断恶修善)、正念(明记善恶法)、正定(修禅定得定)。 |

经典与人物词汇

佛教典籍与祖师是传承智慧载体,了解基础人物与经典有助于深入教义:

| 词汇 | 梵文/巴利文 | 简要解释 |

|---|---|---|

| 三藏 | Tripiṭaka | 佛教经典总称:“经藏”(佛陀所说教法)、“律藏”(戒律规范)、“论藏”(后世祖师对教义的阐释)。 |

| 佛陀 | Buddha | “觉者”,指自觉(觉悟自身)、觉他(觉悟众生)、觉行圆满者,特指释迦牟尼佛(本师释迦牟尼)。 |

| 菩萨 | Bodhisattva | “觉有情”,指发愿“上求佛道、下化众生”的修行者,如观音菩萨(大悲)、文殊菩萨(大智)、普贤菩萨(大行)。 |

宇宙观词汇

佛教对宇宙生命的描述以“因果轮回”为核心,揭示生命形态的多样性:

| 词汇 | 梵文/巴利文 | 简要解释 |

|---|---|---|

| 六道轮回 | Ṣaḍ Gatisaṃsāra | 众生根据业力(身、口、意造作的力量)在不同生命形态中循环,包括三善道(天、人、阿修罗)与三恶道(畜生、饿鬼、地狱)。 |

| 三界 | Trailokya | 众生所处的三种境界:“欲界”(有食欲、淫欲等,如人类、饿鬼)、“色界”(离欲而有色身,仍居禅定)、“无色界”(无色身,仅有心识,居深禅定)。 |

| 业力 | Karma | “造作”,指身、口、意的行为必然产生相应果报,“善业”得乐报,“恶业”得苦报,“无记业”不决定苦乐,是轮回的直接动力。 |

相关问答FAQs

Q1:佛教中的“空”是不是“什么都没有”?

A:不是。“空”(梵文Śūnyatā)并非否定现象的存在,而是强调一切事物(包括自我)都没有永恒不变的“自性”(独立本体),一张桌子由木材、工匠、因缘等条件聚合而成,离开这些条件,“桌子”的自性就不存在,但它作为“缘起的现象”依然呈现,如“水中月虽非实有,但不妨碍其显现”。“空”是破除对“常、乐、我、净”的执着,而非否定现象的“假有”。

Q2:普通人如何开始佛教修行?

A:普通人可从“基础”入手,循序渐进:

- 学基础教义:先了解四圣谛、五戒、因果等核心概念,建立正知正见;

- 持戒修身:受持五戒(可先从部分戒条开始,如不杀生、不妄语),规范行为,减少恶业;

- 修习禅定:每日静坐10-15分钟,专注呼吸(数息、随息),培养专注力与觉察力;

- 培养慈悲心:从身边人开始,练习布施(如帮助他人、微笑)、感恩,逐步扩大心量。

修行重在“知行合一”,不必急于求成,长期坚持即可在日常生活中体悟佛法智慧。