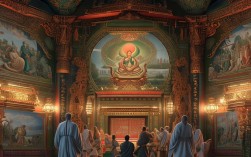

佛教画师是连接信仰与艺术的特殊群体,他们以画笔为媒介,将深奥的佛法义理转化为可视的图像,成为佛教文化传播的重要载体,从印度阿旃陀石窟的壁画作者,到中国敦煌的画工,再到日本飞鸟时代的佛画师,他们跨越时空,用色彩与线条构建起佛教艺术的恢弘殿堂,让信众在视觉观照中体悟佛法真谛。

历史渊源:从印度到东亚的技艺传承

佛教画师的历史可追溯至印度早期佛教艺术,公元前3世纪,阿育王时期开凿的石窟中,已出现大量表现佛陀生平与传说的壁画,这些作品的创作者多为兼具信仰与技艺的工匠,他们遵循《造像量度经》等经典规范,以“相好庄严”塑造佛陀形象,通过“三十二相”“八十种好”传递慈悲与智慧,随着佛教东传,画师技艺随之传入中亚与中国,公元4世纪,敦煌莫高窟的开凿标志着中国佛教绘画的成熟,画工们融合印度犍陀罗风格、中原传统技法与西域元素,创造出“秀骨清像”“吴带当风”等独特风格,唐代吴道子被誉为“画圣”,其“吴家样”佛画人物衣带飘举,线条流畅生动,成为后世画师效仿的典范,至宋元时期,佛教绘画逐渐世俗化,画师群体从寺院走向民间,既保留宗教仪轨,又融入生活气息,如《法海寺壁画》《五百罗汉图》等作品,展现了画师对信仰与生活的双重关照。

创作主题与技艺:以图像演说法义

佛教画师的核心使命是通过视觉艺术阐释佛法,其创作主题始终围绕佛教教义展开,可分为三大类:

一是佛像画,包括佛陀、菩萨、罗汉、护法神等,如释迦牟尼佛的“降魔成道”“说法相”,观音菩萨的“千手千眼”“渡海相”,这些形象并非简单的肖像刻画,而是通过手势(印契)、姿态(如结跏趺坐、游戏坐)、法器(如莲花、金刚杵)象征不同教义,如“施无畏印”代表慈悲,“定印”象征禅定。

二是佛经故事画,以“本生故事”(如“舍身饲虎”“九色鹿救溺者”)、“佛传故事”(如“乘象入胎”“涅槃”)为主,通过连续性叙事将因果报应、慈悲喜舍等理念具象化,使信众在观画时潜移默化接受教化。

三是曼荼罗与坛城画,以几何构图象征宇宙结构,如藏传佛教的“时轮曼荼罗”“药师曼荼罗”,通过层层递进的圆形、方形图案,表现“万法归一”的哲学思想,此类画创作需严格遵循仪轨,常为修行观想所用。

在技艺上,佛教画师对材料与技法极为考究,传统矿物颜料(如石青、石绿、朱砂、金箔)色彩稳定且象征意义鲜明:金色表“佛性庄严”,青色喻“智慧清净”,红色代“慈悲炽热”;线描技法上,唐代“铁线描”刚劲有力,宋代“兰叶描”飘逸灵动,均需经年累月练习才能掌握;构图则讲究“主次分明”“对称均衡”,如敦煌壁画中“飞天”围绕佛陀飞翔,既烘托神圣氛围,又保持画面平衡,部分画师还擅长“密画”技法,如唐卡绘制需在特定时辰、诵经声中完成,每道工序皆含宗教仪式,确保作品具备“加持力”。

文化与社会角色:信仰实践者与文化传承者

佛教画师不仅是艺术家,更是宗教实践者与文化传承者,在古代,画师身份多元:既有寺院中的“僧侣画师”,如敦煌藏经洞的画僧洪辩,以绘画修行积累功德;也有世俗“民间画师”,如宋代画院待诏,受皇室或寺院委托创作,他们通过家族传承或师徒相授延续技艺,画师的社会地位虽不高,但其创作深刻影响佛教艺术发展:他们将不同文化元素融入绘画,如敦煌壁画中的西域乐舞、中原服饰,成为多元文化交融的见证;画师群体也是佛教世俗化的重要推动者,通过绘制“水陆画”“祖宗像”等,将佛教信仰融入民间祭祀,拓展了佛教的社会影响。

在信仰层面,画师创作被视为“修行”与“布施”的结合,唐代画师张璪提出“外师造化,中得心源”,强调绘画需以虔诚之心体悟佛法,通过“澄怀观道”达到物我两忘的境界,许多画师在创作前需焚香诵经,绘制佛像时“心存恭敬,手运心诚”,认为每一笔皆是对佛法的礼敬,这种“以艺载道”的创作观,使佛教绘画超越艺术本身,成为信仰的物质载体。

当代传承:传统与创新的交融

当代佛教画师面临传统技艺与现代社会的双重挑战,唐卡、佛壁画等传统技艺因传承人减少、制作周期长而濒临失传;数字技术、新材料的应用为佛教绘画带来新可能,如西藏唐卡画师次仁多吉尝试将矿物颜料与数字绘画结合,创作出兼具传统神韵与现代审美的“数字唐卡”;敦煌研究院的画师运用3D技术复原壁画,让千年艺术以虚拟形式重现,当代画师更注重佛教绘画的“当代性”,通过作品反映生态保护、和平等现代议题,如以“千手千眼观音”象征对弱势群体的关怀,使古老的佛教艺术与时代对话。

主要佛教绘画主题与技法对照表

| 主题类别 | 代表作品/案例 | 技法特点 |

|---|---|---|

| 佛像画 | 敦煌莫高窟“说法图” | 线描以“铁线描”为主,色彩以青、绿、金为主,突出佛陀庄严感。 |

| 本生故事画 | 克孜尔石窟“舍身饲虎” | 采用“菱格构图”,连续叙事,色彩对比强烈,线条粗犷有力。 |

| 曼荼罗坛城画 | 西藏“时轮曼荼罗” | 几何对称构图,以金线勾勒,矿物颜料层层渲染,需经开光加持。 |

| 水陆画 | 明代“水陆法会图” | 人物众多,构图繁密,融合儒释道元素,色彩艳丽,兼具宗教与世俗功能。 |

FAQs

Q1:佛教画师在创作佛像时需要遵循哪些宗教仪轨?

A1:佛教画师创作佛像需严格遵循“造像量度”,即对佛像的五官、比例、手势等有精确规范(如佛陀面部“三停五眼”,手部“手指柔软如藕节”),创作前需举行“开光”仪式,通过诵经、观想赋予佛像“加持力”;绘制过程中需保持身心清净,部分画师会持斋、诵经,确保作品符合佛法精神,藏传佛教唐卡绘制更强调“三密相应”(身、口、意),画师需观想本尊,将心融入创作,使作品成为修行工具。

Q2:现代佛教绘画如何平衡传统与创新?

A2:现代佛教画师通过“传统内核+现代形式”实现平衡,在内容上,仍以佛教教义为核心,保留佛像、曼荼罗等传统主题;在形式上,尝试新材料(如丙烯、数字颜料)、新构图(如抽象线条表现空性),以及新题材(如结合环保主题的“绿度母”形象),年轻唐卡画师在传统矿物颜料基础上加入天然植物染料,既保持色彩稳定性,又降低成本;部分画师通过VR技术让信众“走进”曼荼罗,增强互动体验,使古老的佛教艺术以更鲜活的方式触达当代受众。