藏区寺庙佛事活动是藏传佛教文化的重要载体,承载着宗教修行、文化传承、社区凝聚等多重功能,这些活动以寺庙为中心,按照藏传佛教的教义仪轨和传统习俗定期举行,既是对佛陀教法的弘扬,也是信众表达虔诚、祈福禳灾的重要途径,其种类繁多,形式各异,从日常诵经到大型法会,从密宗修持到民俗表演,共同构成了藏区独特的文化景观。

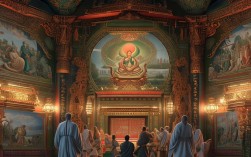

从时间维度看,藏区寺庙佛事活动可分为日常性、时令性和周期性三类,日常性活动是寺庙僧侣每日必修的功课,如晨昏课诵、辩经、修持本尊法等,清晨,僧人们会集体在大经堂诵《般若波罗蜜多心经》《金刚经》等经典,通过梵呗唱诵净化心灵;午后则进行辩经,僧人们两人一组,一坐一站,通过提问、推理、引经据典深化对佛法的理解,这种独特的修行方式既是学习过程,也是智慧的碰撞,时令性活动则与藏历节气、节日紧密相关,如藏历正月的“默朗钦波”(传召大法会)、四月的“萨嘎达瓦”(佛诞月)、九月的“降神节”等,每个节日都有特定的佛事主题和仪式流程,周期性活动多为大型法会,如“时轮金刚法会”“时轮大灌顶”等,每隔数年或特定年份举行一次,持续时间长,参与范围广,具有极高的宗教和文化意义。 与形式上看,佛事活动可分为诵经法会、修持法会、庆典法会和民俗法会四大类,诵经法会以集体诵经为主,如“甘丹颇章”的祈愿法会,数千名僧侣共同诵经,为众生祈福,场面庄严肃穆;修持法会侧重密宗修行,如“金刚法会”“大威德法会”,僧人们通过观想、持咒、手印等仪轨,进行深层次的禅修,追求即身成佛的境界;庆典法会多为纪念佛陀生平事件,如“浴佛节”(藏历四月十五),信众会以净水沐浴佛像,象征洗净尘垢,获得净化;民俗法会则融合了民间艺术与宗教仪式,最具代表性的“跳神法会”(羌姆),僧人们戴着神佛、护法、罗汉、鬼怪等面具,伴随鼓钹声跳起宗教舞蹈,通过象征性的表演驱邪禳灾,弘扬佛法正道。

不同地区的寺庙因传承派别、历史传统的差异,佛事活动也各具特色,格鲁派(黄教)寺庙如拉萨的哲蚌寺、色拉寺,以严谨的学修体系和大型法会著称,其“默朗钦波”法会中的“展佛”仪式(展示巨幅唐卡)、“酥油花灯会”等,堪称宗教艺术的瑰宝;宁玛派(红教)寺庙如四川的噶陀寺,则更注重密法的传承与修持,其“宁玛火供法会”通过燃烧供物,象征对诸佛的供养与业障的净化;噶举派(白教)寺庙如西藏的楚布寺,以“金刚舞”闻名,舞蹈动作刚劲有力,融入了密宗修行的要义,这些差异不仅体现了藏传佛教各派的特色,也展现了藏区文化的多元性。

藏区寺庙佛事活动的流程通常包括准备、正行、结尾三个阶段,准备阶段需提前数日甚至数月,包括打扫经堂、布置坛城(用彩色沙粒或供品制作的曼陀罗)、制作法器(如金刚杵、法铃、嘎乌盒)和供品(酥油花、糌粑、水果等);正行阶段是核心环节,由高僧大德主持,僧侣们按仪轨诵经、持咒、供养、绕佛,信众则可随喜参与,磕长头、转经筒、献哈达;结尾阶段多为回向,将诵经修持的功德回向给一切众生,祈愿世界和平、众生安乐,最后以分发圣物(如结缘的糌粑、净水)结束。

以下为藏区主要寺庙佛事活动概览:

| 佛事活动类型 | 主要时间(藏历) | 常见地点 | 文化意义 | |

|---|---|---|---|---|

| 默朗钦波法会(传召大法会) | 正月一日至十五日 | 拉萨大昭寺 | 晨诵经典、辩经、展佛、酥油花灯会 | 弘扬佛法,祈愿国泰民安,是藏传佛教最大的公共法会之一 |

| 时轮金刚法会 | 三月十五日前后 | 甘肃拉卜楞寺 | 时轮金刚灌顶、密宗修持、绕寺转经 | 祈求世界和平,众生远离灾难,传播时轮金刚密法 |

| 跳神法会(羌姆) | 正月或六月 | 各格鲁派寺庙 | 僧侣戴面具跳宗教舞,表演驱邪、斩妖、供养等情节 | 象征佛法战胜邪恶,净化环境,兼具宗教与艺术价值 |

| 晒佛节 | 正月十五或五月十四 | 扎什伦布寺等 | 将巨幅唐卡悬挂于山坡,信众朝拜 | 展现佛像庄严,弘扬佛法,信众观佛可获无量功德 |

| 萨嘎达瓦法会 | 四月 | 各地寺庙 | 诵经、转经、布施、放生 | 纪念佛陀诞生、成道、涅槃,倡导慈悲护生,积德行善 |

| 金刚法会 | 不定期(根据高僧圆寂或特殊需求) | 宁玛派、噶举派寺庙 | 修持本尊法、火供、烟供 | 为亡者超度,为生者祈福,强化密宗修行传承 |

藏区寺庙佛事活动的意义远不止于宗教层面,在文化层面,它催生了唐卡、酥油花、宗教舞蹈、法器制作等艺术形式,这些技艺通过佛事活动得以传承和发展,成为藏文化的瑰宝;在社会层面,寺庙作为社区中心,佛事活动为信众提供了交流互动的平台,增强了族群认同感和凝聚力;在精神层面,通过参与诵经、磕头、转经等仪式,信众得以净化心灵、缓解焦虑,获得精神慰藉与力量,许多佛事活动还蕴含着生态智慧,如“萨嘎达瓦”期间的放生、护生理念,与现代社会倡导的生态保护不谋而合。

随着时代发展,藏区寺庙佛事活动也在与时俱进,传统仪轨得到严格保护,高僧大德致力于培养年轻僧侣,确保佛法的纯正传承;部分活动开始融入现代元素,如利用多媒体传播法会盛况,吸引更多年轻人了解和参与,使古老的佛事文化在新时代焕发生机,这些活动不仅是藏区人民的精神寄托,更是中华文化多样性的生动体现,向世界展示了藏传佛教文化的深厚底蕴与独特魅力。

FAQs

问:藏区寺庙佛事活动对普通信众来说有哪些实际意义?

答:对普通信众而言,佛事活动既是宗教实践,也是生活的重要组成部分,通过参与法会,信众表达对佛法的虔诚,祈求平安、健康、丰收等现实福祉;在集体诵经、转经等仪式中,能获得心灵平静,缓解生活压力;佛事活动也是社区交流的场合,信众在此分享生活、传递情感,增强彼此联系,接触唐卡、酥油花等宗教艺术,也能深化对藏文化的理解和认同。

问:为什么有些佛事活动(如跳神法会)需要佩戴面具表演?

答:跳神法会中的面具是宗教象征的重要载体,不同面具代表不同角色:护法神(如噶东护法)面具威严,象征佛法护佑;罗汉面具慈悲,代表修行成就;妖魔鬼怪面具丑陋,象征需要被降伏的邪见,佩戴面具表演通过视觉化的艺术形式,将抽象的佛教教义(如因果轮回、正邪对立)具象化,既增强了仪式的庄严感,也让信众更直观地理解佛法内涵,达到“以舞说法”的教育目的。