在许多文化中,尤其是深受佛教影响的地域,“重病的人送寺庙里”这一现象并不罕见,它既承载着宗教信仰的精神寄托,也折射出现实生活中的无奈与选择,这一行为背后,交织着对生命意义的追问、对超自然力量的期盼,以及家庭与社会支持体系下的复杂考量。

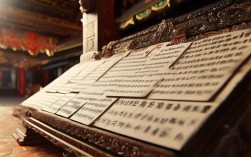

从宗教信仰的角度看,寺庙常被视为“离佛最近的地方”,佛教认为,生命的流转受业力支配,而临终前的状态与来世息息相关,重病患者被送至寺庙,一方面是希望通过诵经、祈福、做法事等宗教仪式,帮助患者消除业障、积累功德,为往生创造善缘;寺庙的清净环境、僧人的开示引导,也被认为能安抚患者与家属的焦虑,引导心灵平静面对死亡,在一些传统观念中,临终者若能在寺庙中合十往生,被视为一种“福报”,既是对个体生命的圆满,也是对家族积德的体现,这种信仰逻辑下,寺庙不仅是宗教场所,更成为连接此岸与彼岸的精神桥梁。

从传统文化与家庭伦理层面看,“送寺庙”也隐含着孝道与责任的实践,在传统社会中,赡养老人、照顾病患是子女的重要义务,但当重病发展到医疗手段难以逆转的阶段,家庭往往面临照护压力与经济负担的双重困境,寺庙提供的免费或低成本食宿、基础护理,以及相对宁静的环境,成为部分家庭的“替代选择”,尤其在医疗资源匮乏的地区,或家庭缺乏专业照护能力时,寺庙的“慈善属性”让它在某种程度上承担了社会支持的功能,传统文化中“落叶归根”“善终”的观念,也促使家属倾向于将亲人置于更具“仪式感”的环境中,而非冰冷的医院病房。

这一现象也伴随着现实的争议与伦理的拷问,从医学角度看,重病患者往往需要专业的医疗护理,如疼痛管理、并发症防治、营养支持等,而寺庙通常不具备专业的医疗条件,可能延误治疗,影响患者的生命质量,从患者自主权角度看,部分重病患者被送至寺庙可能并非出于自愿,而是家属单方面的决定,这涉及到个人意愿与家庭意志的冲突,还有观点认为,将重病者“送寺庙”本质上是家庭责任的转移,折射出社会支持系统(如临终关怀机构、社区养老、医疗救助)的不完善,让宗教场所被迫承担了本应由社会承担的功能。

为了更清晰地理解这一现象的多重维度,可以从不同视角进行对比:

| 视角 | 核心逻辑 | 具体表现 | 潜在影响 |

|---|---|---|---|

| 宗教信仰 | 通过宗教实践超脱苦难、积累功德、往生善道 | 诵经祈福、做法事、僧人开示、清净环境 | 精神安慰增强,可能促进心灵平静;但可能忽视医疗需求 |

| 家庭伦理 | 孝道责任与无奈之下的权衡,寻求替代照护资源 | 减轻家庭照护压力、降低经济负担、追求“善终”仪式感 | 缓解家庭短期困境,但可能掩盖社会支持缺失 |

| 医学伦理 | 以患者生命质量和自主权为核心,强调专业医疗干预 | 需要疼痛管理、并发症防治、专业护理 | 若缺乏医疗支持,可能加速病情恶化,影响患者尊严 |

| 社会功能 | 宗教场所部分承担社会支持功能,反映社会服务体系的不足 | 提供免费/低成本食宿、基础照护、心理安慰 | 暂时缓解部分需求,但长期依赖可能导致社会服务改革滞后 |

“重病的人送寺庙里”并非简单的“迷信”或“逃避”,而是特定文化与社会语境下的复杂产物,它既体现了人类面对疾病与死亡时的精神需求,也暴露了现实社会中专业医疗资源、临终关怀服务、家庭支持体系的不均衡,对于个体而言,选择寺庙还是医院,取决于信仰深度、家庭条件、病情阶段等多重因素;对于社会而言,更需要思考如何构建更完善的“全人照护”体系——既尊重信仰与文化的多样性,也保障患者的医疗权利与生命尊严,让每个生命都能在科学与人文的平衡中,有尊严地走完最后一程。

相关问答FAQs

问题1:家人将重病亲人送寺庙,是出于信仰还是无奈?这反映了哪些社会问题?

解答:这一行为往往是信仰与现实的交织,部分家庭出于宗教信仰,希望借助宗教仪式为亲人寻求精神慰藉或“往生善道”;更多情况下是家庭在面临医疗费用高昂、专业照护缺乏、自身精力不足等现实困境时的无奈选择,这反映了当前社会在临终关怀服务、医疗资源分配(尤其是基层和农村地区)、家庭照护支持系统等方面的不足——当专业的社会支持无法覆盖需求时,宗教场所便成为部分家庭的“救命稻草”。

问题2:寺庙照顾重病者,与医院临终关怀有何不同?如何平衡信仰与医疗?

解答:寺庙照顾与医院临终关怀的核心差异在于侧重点不同,寺庙更侧重精神层面的关怀,通过宗教仪式、环境氛围帮助患者及家属获得心灵平静,但通常缺乏专业医疗手段,难以处理复杂的病情;医院临终关怀则以医学为基础,注重疼痛控制、症状缓解、心理疏导等,目标是提高患者生命质量,但可能缺乏对个性化信仰需求的回应,平衡两者需要“医养结合”的探索:医疗机构可引入宗教志愿者或灵性关怀服务,尊重患者的信仰需求;寺庙则可与医疗机构合作,在提供精神支持的同时,确保患者获得必要的医疗转诊和护理,避免因信仰延误治疗。