在身体上纹刻宗教形象,尤其是将菩萨纹于背后,是近年来一种兼具文化信仰与个人表达的行为选择,这一现象既承载着人们对慈悲、智慧与庇护的精神寄托,也折射出传统宗教文化与现代身体艺术的碰撞融合,要理解背后纹菩萨的意义,需从文化根源、象征内涵、实践注意事项及社会认知等多维度展开。

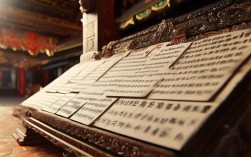

从文化根源看,菩萨信仰在佛教体系中占据核心地位,菩萨意为“觉有情”,是自觉觉他、行菩萨道的大乘修行者,如观音菩萨的慈悲、地藏王菩萨的大愿、文殊菩萨的智慧等,早已融入东方文化的精神血脉,将菩萨形象纹于身体,并非现代人的独创,历史上许多民族都有宗教纹身的传统——古埃及人刺刻护身符,傣族男子纹身以经文护身,藏族信徒将六字真言刺于皮肤,皆是将信仰具象化、随身携带的方式,背后纹菩萨,则因背后“承重”“支撑”的物理特性,被赋予“承载信仰”“坚定心志”的隐喻,仿佛菩萨如影随形,成为精神上的“靠山”。

不同菩萨的经典形象与核心寓意,为纹身者提供了丰富的选择,每种菩萨都有独特的符号体系,理解这些符号是纹身前的重要功课,观音菩萨常见手持净瓶杨柳,象征“甘露遍洒,众生度尽”;地藏王菩萨手持锡杖与明珠,代表“地狱不空,誓不成佛”的宏愿;文殊菩萨骑乘青狮,手持智慧剑,寓意“断烦恼、开智慧”;普殊菩萨以六牙白象为坐骑,象征“愿行广大,德行圆满”;弥勒菩萨则常以“大肚能容,笑口常开”的形象出现,传递“欢喜包容”的人生态度,纹身者需根据自身需求选择:祈求平安健康可选观音,坚守初心可选地殊,追求智慧可选文殊,培养耐心可选普贤,调节心态可选弥勒,若将不同菩萨的象征意义整理,可更清晰地对应个人需求:

| 菩萨名称 | 经典形象符号 | 核心寓意 | 适合人群 |

|---|---|---|---|

| 观音菩萨 | 净瓶杨柳、璎珞 | 慈悲救苦、消灾解厄 | 祈求平安、守护健康者 |

| 地藏王菩萨 | 锡杖、明珠、莲花 | 大愿力、救赎众生 | 面临困境、需坚定信念者 |

| 文殊菩萨 | 智慧剑、青狮、般若经 | 开发智慧、增强辩才 | 学生、学者、需突破思维瓶颈者 |

| 普贤菩萨 | 六牙白象、如意 | 行愿实践、德行圆满 | 希望脚踏实地、实现目标者 |

| 弥勒菩萨 | 布袋、大肚、笑容 | 欢喜包容、豁达乐观 | 压力大、需调节心态者 |

纹身前的准备与敬畏之心,是避免信仰娱乐化的关键,需明确纹身动机:是单纯的艺术喜好,还是对菩萨精神的真诚认同?若仅为追求潮流,可能亵渎宗教的神圣性;若以“时刻提醒自己践行慈悲、智慧”为目的,则赋予行为更深层的意义,纹身师的选择至关重要——宗教题材纹身对线条、比例、神韵的要求极高,普通纹身师可能因不了解仪轨导致形象失真(如观音面容过于凶狠、法器比例失调),建议选择擅长传统宗教题材、有文化素养的纹身师,甚至可咨询佛教人士确保形象符合经典描述,纹身位置与大小的考量:背后面积较大,适合呈现完整的菩萨形象,但需结合个人体型(如瘦高者适合纵向构图,敦实者适合横向布局),避免图案因拉伸变形;大小则需兼顾清晰度与美感,过小可能导致细节模糊,过大则可能影响视觉效果。

纹身后的保养与精神践行,是“纹菩萨”的延续而非终点,皮肤作为纹身的载体,需科学护理:刚纹完的3-5天需保持清洁干燥,避免用手抓挠,可涂抹专业修复膏;结痂期自然脱落,切勿强行撕扯;恢复期间避免泡温泉、海水暴晒,防止色素流失,更重要的是,纹身并非“护身符”的替代品——菩萨的核心精神是“自度度人”,若仅将形象刻于皮肤,却不愿在生活中践行慈悲、宽容、智慧,便违背了信仰的本质,真正的“护佑”源于内心的修行:如观音菩萨教导“悲智双运”,地藏王菩萨践行“恒顺众生”,纹身者可将菩萨精神转化为日常行为,如乐于助人、坚守诚信、保持学习,让信仰真正落地生根。

背后纹菩萨”的社会争议,本质是“文化表达自由”与“宗教神圣性”的平衡,有人认为,身体自主权属于个人,纹身是信仰的外化,无可厚非;也有人指出,宗教形象需被尊重,随意纹刻可能消解其严肃性,甚至引发“信仰消费”的质疑,任何文化符号的生命力都在于“与时俱进”——当传统信仰以现代艺术形式呈现时,关键在于使用者的态度:心怀敬畏,则纹身成为信仰的“提醒器”;戏谑轻浮,则可能沦为文化的“消解者”,佛教讲“心佛众生三无差别”,真正的信仰不在形式,而在是否以菩萨为榜样,成为更善良、更智慧的人。

相关问答FAQs

Q1:背后纹菩萨是否属于“不敬”的行为?

A:是否“不敬”需结合动机与行为规范判断,若纹身前已了解菩萨文化内涵,选择经典形象(如观音的慈悲相、文殊的智慧相),纹身过程中保持虔诚态度,且以“自我警醒、践行菩萨精神”为目的,并非不敬,反之,若随意改编菩萨形象(如添加夸张元素、恶搞造型),或仅将其视为“时尚符号”,则可能违背信仰的严肃性,佛教核心在“心”,形式是外在载体,内心对慈悲与智慧的追求,比纹身本身更重要。

Q2:纹身后如果想去除,是否会影响福报?

A:福报源于善念与善行,与身体表象无关,若因生活变化(如职业需求、个人观念转变)需去除纹身,可通过激光等方式处理,不必有心理负担,佛教强调“无常”,外在形式的变化是常态,关键在于纹身期间及之后是否以菩萨精神为指引——若曾因纹身提醒自己行善积德,这种“善的延续”才是福报的根本,去除纹身并非对信仰的背叛,而是对“如何更好地践行信仰”的重新选择。