在中国佛教文化中,“肉身菩萨”是修行者证悟境界的特殊体现,指高僧圆寂后遗体未经腐坏,以金刚不坏之身留存于世的现象,被视为佛法加持与修行成就的象征,这一现象主要分布于佛教名山及古刹,承载着深厚的宗教信仰与历史文化记忆。

安徽九华山是中国肉身菩萨最集中的道场,与地藏菩萨信仰深度绑定,唐代新罗僧人金地卓锡九华山,苦修数十载,贞元十年(794年)圆寂,弟子以其遗体建塔供奉,是为九华山第一尊肉身菩萨,此后千年,九华山先后出现肉身菩萨30余尊,其中近代“文革”后保存至今的有大兴和尚(1900-1985)、明净和尚(1928-2009)等,大兴和尚圆寂前预言“肉身不坏”,坐缸三年后开缸,颜面如生,毛发俱全,现供奉于九华山祇园寺;明净和尚则以“禅茶一味”著称,坐缸三年出缸后,身披袈裟端坐如入定,现供于通慧禅寺,九华山肉身菩萨的形成,与其独特的“缸葬”传统(遗体涂防腐香料,坐于陶缸内,密封深埋)和当地气候、土壤条件密切相关,更被视为地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”大愿的现世体现。

广东韶关南华寺是禅宗六祖惠能的根本道场,寺内六祖殿供奉的六祖真身,是中国现存最古老的肉身菩萨之一,唐玄宗先天二年(713年),惠能大师在国恩寺圆寂,弟子惠明等以香泥裹身,塑造金身,供奉于南华寺,历经千年战乱,六祖真身曾遭破坏,宋代重修时以铁砂混合香泥重塑,现存真身通高80厘米,结跏趺坐,面容沉静,衣纹流畅,被誉为“东方维纳斯”,六祖真身不仅是禅宗“明心见性”修行理念的物化象征,更是海内外信徒朝圣的精神地标,体现了中国佛教“不立文字,教外别传”的独特智慧。

福建泉州承天寺则以近代高僧弘一法师(李叔同)的舍利塔闻名,虽非严格意义上的肉身菩萨,但其舍利供奉与弘一法师“弘一遗风”的精神传承,同样构成地方佛教文化的重要符号,浙江天台山国清寺曾供奉唐代一行禅师的肉身(后毁于兵灾),江苏镇江金山寺也曾有宋代法海禅师肉身记载(多与民间传说融合),这些地方共同构成了中国肉身菩萨文化的地理谱系。

| 地点 | 代表人物 | 朝代/年代 | 核心价值 |

|---|---|---|---|

| 九华山 | 金地藏、大兴和尚、明净和尚 | 唐代、近代 | 地藏信仰修行成就,缸葬文化典范 |

| 南华寺 | 六祖惠能 | 唐代 | 禅宗根本道场,最古老肉身菩萨之一 |

| 承天寺 | 弘一法师(舍利) | 近代 | 律宗精神传承,文化象征 |

| 天台山国清寺 | 一行禅师 | 唐代 | 佛教与科技融合(一行精通天文历法) |

| 镇江金山寺 | 法海禅师 | 宋代 | 民间信仰与佛教历史交融(需去伪存真) |

中国肉身菩萨的地方分布,既是佛教中国化进程中的地域性实践,也是信仰、文化与自然生态共同作用的结果,这些道场不仅是宗教活动的中心,更是承载历史记忆、凝聚民族精神的文化遗产,提醒人们在现代生活中对传统信仰与修行智慧的尊重与传承。

FAQs

问题1:肉身菩萨的形成需要哪些条件?科学上如何解释?

解答:宗教视角认为,需具备深厚修行(如禅定功夫、持戒精严)、佛法加持(弟子诵经回向、信众供养)及特殊处理(如缸葬、防腐材料),科学上,可能与遗体处理技术(如中药涂抹、密封环境隔绝微生物)、土壤气候(干燥、碱性环境抑制腐败)及个体差异(体内脂肪含量低、细胞结构特殊)有关,但具体机制尚无定论,需结合考古学与生物学进一步研究。

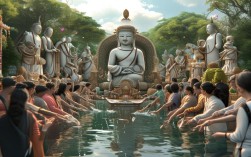

问题2:普通人可以朝拜肉身菩萨吗?需要注意什么?

解答:肉身菩萨道场通常对信众开放朝拜,如九华山、南华寺等,朝拜时应尊重宗教礼仪:保持安静肃穆,不随意触摸供奉体,着装得体(避免暴露服饰),遵循寺院指引(如禁止拍照、喧哗),非信众也可参观,重在感受历史文化氛围,理解其背后的慈悲精神与修行理念,避免仅以猎奇心态对待。