贡菩萨香图是佛教文化中一种重要的供养形式,承载着信众对菩萨的虔诚敬仰与精神寄托,在佛教传统中,“香”被视为“佛使”,其袅袅升腾的烟霭象征着凡心与佛意的沟通,而“香图”则通过特定的布局、香料搭配与仪式规范,将抽象的信仰具象化为可感知的修行实践,这一传统不仅历史悠久,内涵丰富,更在不同地域与宗派中形成了独特的文化风貌,成为佛教艺术与生活信仰交融的生动体现。

历史渊源:从印度梵香到中华香仪

香供养的源头可追溯至古印度佛教时期,据《佛说 burnt incense 经》记载,释迦牟尼在世时,信众便以沉水香、旃檀香等名贵香料礼佛,认为“香为佛使”,其芬芳能遍十方世界,供养诸佛菩萨,这种供养方式随着佛教传入中国,与中华传统香文化融合,逐渐形成了具有本土特色的贡菩萨香仪。

汉代以来,随着佛教在中国的广泛传播,香料贸易兴盛,南海、西域的沉香、檀香、龙脑香等传入中原,与本土的柏香、松香等共同丰富了香供养的品类,唐代是佛教香供养的鼎盛时期,宫廷与民间盛行“行香”“散香”等仪式,敦煌壁画中便有大量飞天持香炉、供香花的场景,生动展现了当时香供养的盛况,至宋代,随着理学兴起,佛教香供养进一步与儒家“修身养性”思想结合,香图布局更注重“清净”“庄严”,强调通过仪式感达到“静心见性”的修行目的,明清时期,贡菩萨香图在民间普及,形成了如“五供香”“十供养香”等固定范式,成为寺院日常功课与家庭佛堂供养的核心内容。

文化内涵:香供养的多重象征意义

贡菩萨香图的核心在于“以香表法”,其每一处细节均蕴含着深刻的佛教教义与文化象征。

从象征层面看,香首先代表“戒定真香”。《法华经》云:“香为无量功德聚。”燃烧的香料象征持戒清净,其芬芳喻意禅定之心,升腾的烟霭则象征菩萨的慈悲愿力,能摄持众生、远离烦恼,香供养体现“布施”精神,信众选用珍贵香料,本质是对菩萨的无私奉献,正如《维摩诘经》所言“布施香者,福香遍熏”,通过物质布施积累功德,最终达到“自利利他”的修行目标,香图中的“香云”意象还象征“佛国净土”,袅袅香烟被视为连接凡间与净土的桥梁,寄托信众对往生西方极乐世界的向往。

从修行实践看,香供养是“六度波罗蜜”中“布施”“持戒”“禅定”的综合体现,通过精心布置香图、如法点燃香支,信众在专注与虔诚中收摄身心,达到“心香一瓣诚为贵”的修行境界,正如印光大师所言:“香者,信心之香也,唯虔诚可以感通。”香供养的本质并非形式,而是通过外在仪式激发内心的清净与慈悲,实现“凡心即佛心”的精神转化。

香图形态:从固定范式到地域创新

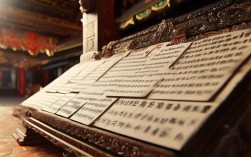

贡菩萨香图并非一成不变,而是根据不同宗派、地域与供养场景,呈现出多样化的形态,从整体结构看,完整的香图通常包含“香炉”“香支”“供台”“供品”四大要素,各要素的搭配与布局均有规范。

香炉是香图的核心载体,材质以铜、瓷、陶为主,形制分立式、卧式、塔式等,汉传佛教多采用三足铜炉,象征“佛、法、僧”三宝;藏传佛教则常用金刚杵底座的鎏金炉,寓意“降伏烦恼”,香炉中需铺设“香灰”,传统以柏木炭、沉香灰混合而成,需“三压三提”使其松软平整,既利于通风,又象征“心田平整”。

香支的选择与摆放是香图的灵魂,根据供养对象的不同,香支种类有所区分:供养观音菩萨多用檀香,象征慈悲;供养文殊菩萨多用沉香,象征智慧;供养地藏菩萨多用乳香,象征救度,香支摆放讲究“对称”“有序”,如“五供香”以五支香呈莲花形排列,中心一支最高,象征中道佛性,四周四支次之,代表“四弘誓愿”。

供台与供品的搭配则体现“庄严”与“圆满”,供台通常铺以黄布或红布,象征“净土”;供品除香外,还需搭配“花”(表欢喜)、“灯”(表光明)、“涂”(表庄严)、“果”(表圆满)、“乐”(表妙音),合称“六供养”,在藏传佛教中,香图常与“曼陀罗”结合,以香粉绘制坛城,色彩鲜艳、图案繁复,极具宗教艺术性;南传佛教则崇尚简约,香图多以单支香搭配莲花,突出“清净无染”的特质。

以下为不同佛教传统香供养特点对比:

| 传统类型 | 常用香种 | 香图形式 | 文化象征 |

|--------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|

| 汉传佛教 | 檀香、沉香、柏香 | 五供香(呈莲花形) | 三宝具足、戒定慧三学 |

| 藏传佛教 | 沉香、柏香、丁香 | 曼陀罗香坛(彩砂绘制) | 净土庄严、本尊坛城 |

| 南传佛教 | 旃檀香、桂花香 | 单支莲花香(简约摆放) | 清净无染、缘起性空 |

现代传承:香图在当代的实践与意义

在现代社会,贡菩萨香图并未因时代变迁而消逝,反而以新的形式融入信众的修行生活,寺院保留了传统的“早课香”“法会香”等仪式,如汉传佛教寺院每日清晨的“上供香”,需住持率僧众诵经、供养,香图布局严格遵循《水陆仪轨》等经典规范;家庭佛堂的香供养更加简化,信众可根据条件选择环保香、天然香,通过简单的香支摆放与静心观想,实现“日常即修行”的生活禅理念。

值得注意的是,当代贡菩萨香图更注重“精神内核”而非形式,许多寺院与公益组织推广“环保香”,减少化学添加剂对环境的污染,倡导“心香”胜于“形香”的理念,香图文化也通过佛教艺术展览、香道体验课等形式走进公众视野,成为传播佛教文化、促进心灵疗愈的载体,正如星云大师所言:“香不在贵,心诚则灵;图不在繁,清净则明。”这一理念正是贡菩萨香图在当代得以传承与发展的根本原因。

贡菩萨香图是佛教文化中一颗璀璨的明珠,它以香料为媒、以仪式为桥,连接着凡俗与神圣、个体与宇宙,从历史深处走来的香供养,不仅承载着信众对菩萨的敬仰,更蕴含着“以香悟道、以心印佛”的修行智慧,在当代社会,这一传统既是文化传承的载体,也是心灵安顿的良方,提醒我们在纷繁世界中,始终保持一颗清净、虔诚、慈悲之心,让“心香”常伴,让“香图”永续。

相关问答FAQs

Q1:贡菩萨香时,香支的数量是否有讲究?是否越多越好?

A1:香支数量并非越多越好,需根据供养对象与修行目的确定,传统上,供养佛菩萨以单支香(表“一心”)、三支香(表“佛、法、僧”三宝)、五支香(表“五戒”或“五根”)为主,象征清净与专注,若盲目追求数量,反而易生执着,违背“香为佛使”的本意,正如《华严经》所言:“一切供养中,法供养最。”诚心胜于形式,数量应适度,以“心香一瓣”为要。

Q2:贡菩萨香图中的香灰可以清理吗?清理时有什么禁忌?

A2:香灰需要定期清理,但需遵循规范,传统认为,香灰象征“菩萨的加持力”,清理时应以恭敬心进行,避免随意倾倒,具体步骤为:待香炉完全冷却后,用竹签或专用勺将香灰取出,装入布袋后埋于树下或清净处,或以流水冲净(需确保环保,不污染水源),清理时忌用铁器敲打香炉,忌将香灰随意丢弃于污秽之处,以免“亵渎佛门清净”,清理时间宜在日落后或清晨,避开正午阳气最盛时,以示对菩萨的敬畏。