在光影与时间的交织中,有些照片超越了单纯的影像记录,成为精神与美的双重载体。“最美法师照片”便是如此——它并非仅指法师外貌的清俊,更在于镜头下那份由内而外的慈悲、专注与坚守,是修行者与时代、与众生共鸣时定格的永恒瞬间,这些照片或许没有华丽的构图,却在细微处传递着超越言语的力量,让观者在浮躁尘世中触摸到一丝宁静与温暖。

法师形象的“美”:外在仪态与内在修行的融合

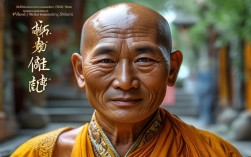

法师的形象之美,首先体现在对传统仪轨的坚守与诠释,无论是身着青衫、手持念珠的汉传法师,还是身披绛红、诵经祈福的藏传僧人,亦或托钵行脚、简约质朴的南传比丘,其服饰、仪态皆是修行文化的符号,一张拍摄于清晨古寺的照片:法师身着半旧袈裟,赤足立于石阶,双手合十,目光低垂,晨光透过古柏枝叶洒落肩头,勾勒出沉静的轮廓,这种“美”不施粉黛,却因对戒律的敬畏、对修行的专注而自带庄严。

更深层的美,在于法师眼神中的慈悲,有张广为流传的照片中,一位法师在灾区为失去亲人的孩童摩顶,他眉头微蹙,眼含泪光,嘴角却带着安抚的微笑,没有言语,却让绝望中的人感受到如父如兄的温暖;另一张照片里,法师在寺院的菜园里劳作,汗水浸湿衣衫,却因看到幼苗破土而露出孩童般的纯粹笑容,这种“慈悲之美”,源于对众生的平等心与责任感,是修行者“无缘大慈,同体大悲”的生动写照。

场景中的“美”:修行日常与时代印记的碰撞

“最美法师照片”的魅力,还在于场景与人物的交融,让修行不再是遥不可及的“出世”,而是扎根生活的“入世”,不同场景下的法师,展现出多元的美感,以下通过表格列举几类典型场景及其传递的精神内核:

| 场景类型 | 典型画面 | 精神内核 |

|---|---|---|

| 修行日常 | 深夜经堂内,法师俯身抄写经文,台灯照亮案头泛黄的纸页,毛笔在纸上沙沙作响。 | “日拱一卒”的坚持,以笔墨为媒介传递智慧,是文化传承的具象化。 |

| 弘法利生 | 城市街头,法师用通俗语言为路人开示,围观者或凝神倾听,或点头微笑,背景是车水马龙。 | “佛法在世间,不离世间觉”,将古老智慧与现代生活结合,打破修行与世俗的壁垒。 |

| 自然共生 | 山寺中,法师与松鼠对视,手中捧着刚摘的野果,阳光穿过林间,洒在人与动物身上。 | “众生平等”的生态观,修行者与自然和谐共处,体现对生命的敬畏。 |

| 文化传承 | 少年学僧跟随法师学习古琴,手指在琴弦上生涩地拨动,法师在一旁轻扶其肩,耐心指导。 | 以艺载道,将佛法精神融入艺术,让传统文化在代代相传中焕发生机。 |

这些场景中的法师,既有“青灯古佛旁”的孤寂坚守,也有“人间烟火中”的温暖陪伴;既有对自然的谦卑敬畏,也有对文化的执着传承,这种“入世修行”的姿态,让“美”更具现实意义——它告诉我们,修行并非远离生活,而是在日常中践行慈悲与智慧。

故事里的“美”:瞬间背后的人生厚度

每张“最美法师照片”背后,往往藏着不为人知的故事,这些故事让照片有了温度与深度,有一张拍摄于雪域高原的照片:法师在零下30度的寒风中徒步前行,身后是背着经书的信众,他停下来为体力不支的老人系紧鞋带,呼出的白气与飘落的雪花交织成画,后来人们才知道,这位法师已连续十年徒步翻越雪山,为偏远村庄的牧民送去药品与经书,途中多次遇险,却从未停下脚步。

又如,一位年轻法师的照片在网络走红:她在寺院创办了“公益图书馆”,带着孩子们读书、画画,照片中她蹲在地上,为小女孩整理衣领,阳光照在她清秀的脸庞上,有网友评论:“原来修行不是苦行,是用生命点亮生命。”这些故事中的法师,用行动诠释了“上求佛道,下化众生”的誓言,他们的“美”,是历经岁月沉淀后的从容与担当,是“春蚕到死丝方尽”的无私奉献。

社会意义的“美”:超越影像的精神共鸣

“最美法师照片”之所以能引发广泛共鸣,在于它满足了现代人对“精神家园”的渴望,在快节奏的当下,人们常常感到焦虑与迷茫,而照片中的法师,以其沉静、慈悲、坚定的姿态,提供了一种“慢下来”的可能,有人看到照片后会反思:“原来生活可以如此简单而纯粹。”有人从中获得力量:“面对困境时,也能像法师一样从容。”

更重要的是,这些照片促进了大众对佛教文化的理解,过去,许多人眼中的法师是“神秘的”“遥远的”,而通过这些真实的影像,人们看到他们也会笑、会累、会关心众生,从而打破刻板印象,认识到佛教文化中“慈悲”“智慧”“精进”等普世价值对现代社会的积极意义,这种“美”,超越了宗教与文化的界限,成为连接人心的精神纽带。

相关问答FAQs

Q1:为什么说“最美法师照片”的“美”不局限于外貌?

A:“最美法师照片”的核心美在于内在精神与外在仪态的统一,外貌或许只是美的表象,而真正打动人心的,是法师眼神中的慈悲、修行中的坚持、利生时的温暖,一位年迈法师的照片中,或许面容布满皱纹,但因常年救助流浪动物而露出的微笑,却能传递出超越青春的“岁月之美”;年轻法师的照片中,或许相貌清秀,但若缺乏对修行的敬畏与对众生的关怀,也只是空洞的“视觉美”,真正的“美”,是戒定慧的修行境界,是无缘大慈的胸怀,是“为天地立心,为生民立命”的担当,这些精神内核才是照片最动人的力量。

Q2:“最美法师照片”对现代社会有何启示?

A:“最美法师照片”对现代社会的启示在于,它展示了“慢生活”与“深修行”的可能性,在追求效率与物质的当下,法师们用日常的坚持(如抄经、劳作、徒步)告诉我们:真正的幸福不在于外在的拥有,而在于内心的丰盈;真正的强大不在于征服他人,而在于慈悲众生,这些照片也提醒我们,传统文化并非过时的符号,法师们以现代弘法(如街头开示、公益图书馆)让古老智慧焕发新生,启示我们:传承与创新可以并行,在坚守根本的同时,也要拥抱时代,用合适的方式传递价值,这种“入世修行”的态度,为现代人如何在喧嚣中保持初心、如何在平凡中创造意义,提供了生动的范本。