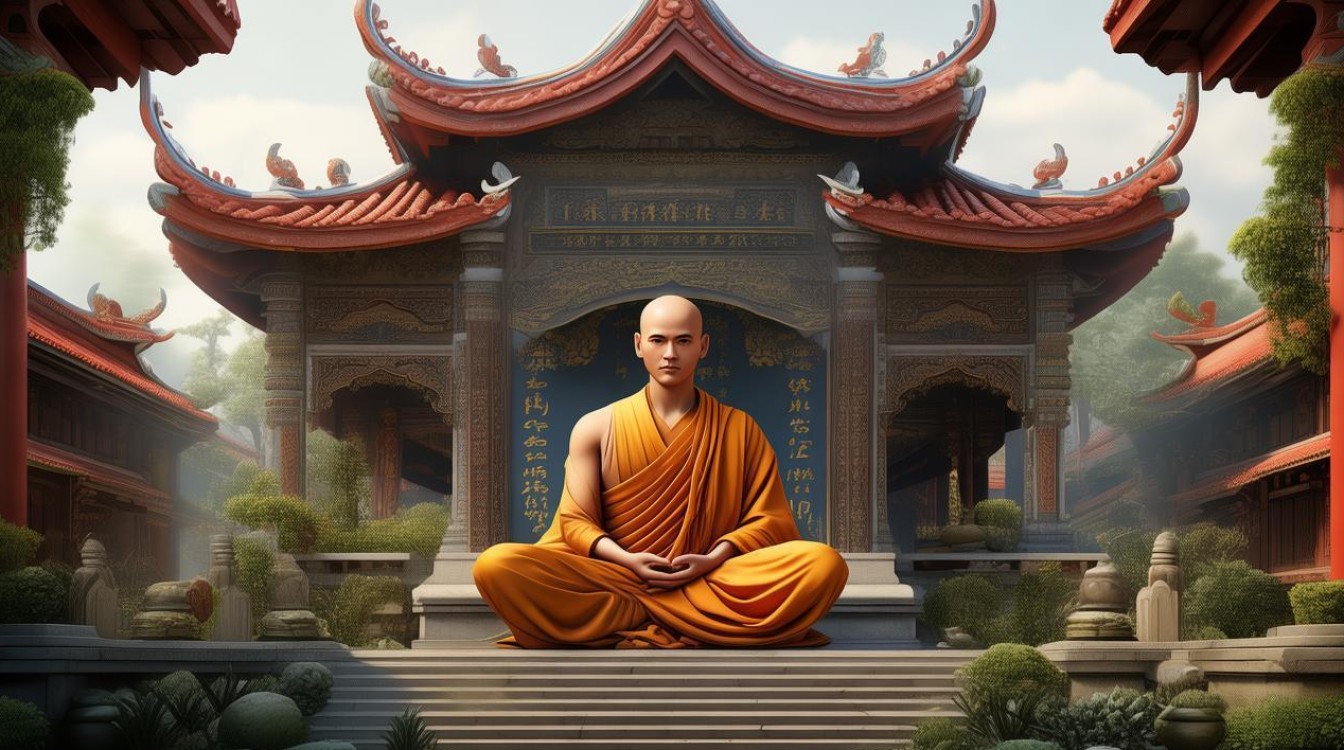

在佛教的修学体系中,“止静”是禅修的核心法门之一,是连接凡夫散乱心与圣者清净慧的重要桥梁。“止”与“静”虽常并称,却各有深意:“止”为梵语“奢摩他”的意译,指心念专注一境,不随外境动摇;“静”则是“止”的深化,指内心远离贪嗔痴等扰动,达到澄明寂静的境界,二者相辅相成,如同镜面拂尘与镜体光明的统一,共同指向明心见性的终极目标。

佛教认为,众生烦恼的根源在于心念散乱,如狂象无钩,如猿猴攀树,被六尘境界牵着走,不得自在。《阿含经》中,佛陀将“制之一处,无事不办”作为修行的要诀,而“止”正是“制之一处”的基础,通过“止”的修习,训练心念如被系住的白象,逐渐收摄攀缘,不再追逐外境的声色名利,当“止”的功夫纯熟,心念能长时间安住于所缘之境(如呼吸、佛号、咒语等),便会自然进入“静”的状态——此时内心没有贪欲的躁动、嗔恚的烧灼、愚痴的暗蔽,唯有如如不动的清明,这种“静”并非死寂,而是远离烦恼染污的“寂而常照”,是“观”智慧生起的土壤,故禅修常说“由止发观,由观显止”。

“止静”的修行方法多样,不同宗派根据根机差异各有侧重,以下为几种常见法门及其核心要点:

| 修行方法 | 经典依据 | 操作要点 | 核心目标 |

|---|---|---|---|

| 数息观(安那般那) | 《安那般那经》 | 盘腿端坐,专注呼吸出入,从1数至10,数息相续,若散乱则从头数起 | 收摄心念,降伏散乱 |

| 随息观 | 《大念处经》 | 不计数,只觉察呼吸的粗细、长短、冷暖,心随呼吸自然出入,不加干预 | 体会当下,培养觉知力 |

| 止观双运 | 《摩诃止观》 | 先修“止”令心专注,再修“观”照心念生灭,如“止如磐石,观如明镜” | 步步深入,体悟空性 |

| 念佛观 | 《阿弥陀经》 | 专注称念佛号(如“阿弥陀佛”),以一念代万念,佛号不断,心佛不二 | 净土往生,一心不乱 |

这些方法虽形式不同,但本质都是通过“系缘守境”的方式,让躁动的心逐渐沉淀,如《大智度论》所言:“譬如小儿,心乐戏笑,若得美物,则心着乐;若不得,则心忧苦,圣人智慧之人,以禅定力故,心不着一切法。”所谓“不着一切法”,并非对外境毫无觉知,而是在觉知中不被境转,保持内心的自主与清明。

“止静”的意义不仅限于禅堂修学,更对现代人的生命状态具有深刻启示,在信息爆炸、节奏飞快的当下,众生心念被手机、欲望、焦虑切割得支离破碎,“止静”恰是一剂良方:它通过训练专注力,让人从“被外境奴役”转为“做心的主人”;通过培养寂静心,让人在喧嚣中守住内心的锚点,不被情绪裹挟,从佛教终极目标看,“止静”是“断惑证真”的基础——唯有心止于一境、澄澈寂静,才能如实观照五蕴皆空、诸法无我的实相,最终超越生死轮回,获得究竟的安乐。

相关问答FAQs

Q1:初学者练习止静时容易昏沉或散乱,应如何调整?

A:初学者因心识粗动,常出现“昏沉”(心昏沉、不明了)或“散乱”(心攀缘、不专注)两种障碍,对治昏沉可采取“缘境观”法:如睁眼观烛光,或专注身体触感(如坐垫的硬度),通过外境刺激提神;对治散乱则需“简化所缘”,如从数息观开始,将心念牢牢系于呼吸,即使散乱也无需自责,觉察后轻轻拉回即可,调整姿势(保持脊柱正直)、减少饮食油腻、选择固定时间修习(如清晨),都能有效辅助功夫进步。

Q2:佛教“止静”与现代心理学中的“正念冥想”有何异同?

A:相同点在于二者都强调“专注当下”“觉察身心”,对缓解焦虑、提升专注力有积极作用,不同点在于:佛教“止静”以“解脱生死”为终极目标,需结合“观慧”体悟空性,是“戒定慧”三学的一部分,具有完整的教理体系和次第法门;而现代正念冥想多源于佛教简化,侧重心理调适与情绪管理,不涉及轮回解脱、因果业力等佛教核心教义,且多在世俗心理框架下应用,可以说,正念冥想是“止静”技术在现代生活中的应用,但佛教“止静”的内涵更为深远广阔。