在河南民间信仰体系中,“法师破童子”是一种流传已久的传统习俗,主要针对“童子命”人群的化解仪式,这一习俗融合了道教文化、民间命理学与地方巫术信仰,承载着特定群体对命运趋吉避凶的心理诉求,在中原地区的乡村与城镇仍有零星实践,其核心逻辑源于“童子命”的命理观念——认为部分人因前世或特殊因缘(如天庭童子、庙宇侍童等)转世,命带“童子”,可能导致健康、婚姻、事业等方面的阻滞,需通过法师作法“破除”童子身份,以恢复正常人生轨迹。

“童子命”观念的起源与地域背景

“童子命”的说法最早可追溯至古代星象学与道教神仙体系,在民间命理中,“童子”被分为“真童子”与“假童子”,前者指天界、地府、庙宇等处的神灵侍从临时下凡,后者则与生辰八字中的特定神煞(如“童子星”“华盖星”)相关,河南作为中原文化核心区,道教根基深厚,民间信仰中“天人感应”“因果轮回”的观念深入人心,加之历史上自然灾害与战乱频发,民众对“未知命运”的敬畏与焦虑尤为突出,催生了“破童子”这类禳解习俗。

河南不同地区的“童子命”判断标准略有差异:豫东地区多结合生辰八字,以“日支、时支见桃花、华盖”等神煞为依据;豫西、豫南则更注重“神灵托梦”“体弱多病”等身体与心理表征,认为频繁生病、性格孤僻、婚姻不顺者可能“命带童子”,这种模糊的判断标准,为法师介入提供了空间。

河南“法师破童子”的仪式形态与地方特色

河南的“破童子”法师多为民间道教从业者,部分师承自全真派或正一派,更多则是地方性“香头”(未经官方认可的民间巫师),仪式因地域、流派不同存在差异,但核心流程大致相似,且带有鲜明的地方民俗色彩。

(一)仪式前的“诊断”环节

法师需通过多种方式确认当事人是否“命带童子”,常见方法包括:

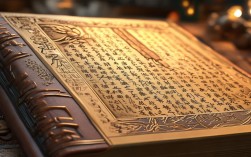

- 问卜:通过抽签、摇卦(如“六爻卦”)或查看《玉匣记》《万年历》等命理书籍,分析生辰八字是否犯“童子煞”;

- 观香:点燃三炷香,观察烟雾走向、燃烧速度,若“香烟断续”“打弯成旋”,则被认为“童子作祟”;

- 通灵:法师进入“出神”状态,声称与神灵沟通,直接指出童子来源(如“南天门童子”“城隍庙童子”)。

(二)核心仪式流程与法器运用

仪式通常在当事人家中或寺庙道观进行,需准备特定法器与供品,河南地区常用的法器与象征意义如下表:

| 法器/物品 | 象征意义 | 地方特色 |

|---|---|---|

| 桃木剑 | 驱邪避煞,斩断“童子”与当事人因果 | 豫西法师会在剑上刻“北斗七星”符,结合当地“桃木辟邪”信仰 |

| 朱砂符咒 | 封印童子,保护当事人 | 符文多融合“河南方言音译”,如“急急如律令,河南童子速退” |

| 公鸡(红冠) | 鸡为“阳禽”,象征阳气,可驱散阴邪童子 | 豫东仪式中需用活鸡“点身”,后将鸡放生,寓意“童子离去,福气归来” |

| 五谷(稻、黍、稷、麦、菽) | 五谷丰登,象征生命力,填补童子离开后的“命格空缺” | 选用河南主产谷物,如信阳毛尖、开封花生,强化地域认同 |

| 香烛纸马 | 祭献神灵,沟通阴阳两界 | 纸马绘有“天神童子”形象,仪式后焚烧,送童子“返回天庭” |

仪式中,法师会唱诵经文(如《太上感应篇》《玉皇心印妙经》),结合河南地方戏曲的韵调,增强神秘感,豫南法师在“送童子”时,会用当地方言唱:“童子童你莫怪,今天是你的好日子,吃了喝了快离开,保佑×××(当事人)平安顺遂。”

(三)仪式后的“禁忌”与“还愿”

仪式结束后,当事人需遵守“禁忌”,如三个月内不能参加婚礼、葬礼,不能杀生,忌食狗肉等(具体禁忌因地区而异),部分家庭还会“还愿”,即向神灵供奉祭品(如猪头、全羊)或捐款修缮庙宇,以感谢神灵“收走童子”。

社会认知与争议:信仰、心理与现实的交织

“破童子”习俗在河南民间存在复杂的社会认知:它是部分民众应对生活困境的“精神解药”,尤其对于久病不愈、婚姻不顺者,仪式带来的心理暗示可能产生积极安慰效应;其封建迷信属性也备受争议,部分不法法师利用民众焦虑,高价收取“破童子”费用(从数百元到数万元不等),甚至伪造“童子命”进行诈骗。

从文化视角看,“破童子”反映了中原地区民众对“命运”的朴素理解——通过仪式“改命”,既是对未知世界的妥协,也是对生活掌控的尝试,但随着科学普及与教育水平提升,年轻一代对这类习俗的认同度逐渐降低,其在城市中已近乎消失,仅在农村老年群体中仍有残留。

现代变迁:从“信仰实践”到“文化符号”

近年来,随着非遗保护与民俗旅游的兴起,“破童子”仪式被部分学者视为“非物质文化遗产”的组成部分,开始以文化展演的形式出现在民俗博物馆或文化节中,河南某民俗村曾邀请老法师演示“破童子”仪式,剔除其中的迷信内容,保留法器、唱腔、服饰等文化元素,向公众展示中原民间信仰的多样性。

这种“文化化”转型也面临争议:过度强调其“文化价值”可能模糊迷信与民俗的界限,需在保护传统与倡导科学之间寻找平衡。

相关问答FAQs

Q1:“破童子”仪式真的能解决健康、婚姻问题吗?

A1:“破童子”本质上是一种民间信仰仪式,其效果更多源于心理暗示,仪式中法师的“开导”、家人的关怀,可能帮助当事人缓解焦虑,从而改善心理状态,但健康问题需医学手段,婚姻不顺应通过沟通与经营解决,将希望寄托于仪式并不科学,需理性看待。

Q2:如何区分“传统民俗”与“封建迷信”?

A2:传统民俗是特定群体在长期生活中形成的文化实践,包含历史、艺术、道德等多元价值(如节日习俗、手工技艺);封建迷信则宣扬超自然力量,要求盲从或借此牟利,阻碍科学认知,判断标准在于是否尊重科学、是否侵犯他人权益——如“破童子”仅作为文化展示,属民俗;若借此诈骗或强迫他人参与,则属迷信。