镇江茗山法师是近现代中国佛教界德高望重的僧伽领袖,以其深厚的佛学造诣、崇高的道德情操以及对镇江乃至全国佛教事业的卓越贡献,被世人尊为“一代高僧”,他俗姓钱,名德明,1914年出生于江苏盐城一个书香世家,自幼聪颖好学,饱读诗书,1930年,年仅16岁的他于镇江金山寺礼青权和尚剃度出家,法名“大鑫”,后依止常州天宁寺冶开老和尚,得法名“茗山”,从此与镇江佛教结下不解之缘,终其一生致力于佛法的传承与实践,成为镇江佛教文化的重要象征。

生平修行:从金山沙弥到一代高僧

茗山法师的修行之路始于镇江金山寺,金山寺作为中国禅宗四大名山之一,历史悠久,高僧辈出,其“金山活佛”的传说更是闻名遐迩,出家之初,茗山法师便以“难行能行,难忍能忍”的精进精神投入修行,每日诵经、坐禅、习学戒律,不辞辛劳,1934年,他于镇江金山寺受具足戒,随后考入镇江焦山佛学院,师从近代高僧东初法师,系统学习唯识、中观等佛学经典,兼及儒、道、传统文化,奠定了坚实的佛学与文化基础。

在焦山求学期间,茗山法师以“解行并重”为宗旨,不仅深入经藏,更注重实践,他曾与同学一起组织“僧伽救护队”,在抗日战争期间为难民提供援助,体现佛教“慈悲济世”的精神,1946年,茗山法师重返金山寺,协助时任方丈太虚大师改革佛教,推动“人生佛教”理念,强调佛法应与现实社会相结合,服务于众生,此后,他历任金山寺监院、知藏、堂主等职,直至1983年被推举为镇江金山寺方丈,成为这座千年古刹的领军人物。

弘法事业:以镇江为基,泽被四方

作为镇江佛教的核心人物,茗山法师的弘法事业始终以金山寺为中心,辐射全国,他主持金山寺期间,致力于恢复寺院道风,重建殿堂佛像,修复被战火损毁的建筑,使金山寺重现庄严气象,他注重僧才培养,创办“金山佛学院”,亲自授课,编写教材,培养了一批批兼具佛学素养与现代意识的僧伽人才,其中不少人如今已成为各地寺院的住持或佛学研究的骨干。

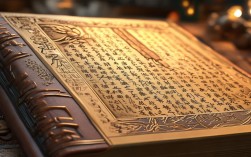

茗山法师的讲经说法以“深入浅出、契理契机”著称,他擅长将深奥的佛理融入日常生活,用通俗易懂的语言开示佛法要义,一生讲经说法数十载,讲过的经典包括《法华经》《华严经》《金刚经》《阿弥陀经》等,其讲演稿被整理成《茗山法师讲演录》《金刚经新讲》等著作,流通海内外,影响深远,他尤其注重“人间佛教”的实践,倡导“农禅并重”,鼓励僧众在修行之余参与生产劳动,自食其力;同时积极投身慈善事业,资助贫困学生、救灾扶困,用实际行动践行“庄严国土,利乐有情”的菩萨行愿。

除镇江外,茗山法师还曾应邀赴国内外多地弘法,包括台湾、香港、美国、加拿大等地区,为促进中外佛教文化交流作出了重要贡献,他以“和平使者”的身份,向世界展示了中国佛教的智慧与慈悲,增进了国际社会对中国文化的了解与认同。

思想贡献:融合教理与修持,彰显佛教时代精神

茗山法师的佛学思想以“大乘佛教”为核心,融合禅、净、律、密诸宗精华,强调“教观双运、解行并重”,他主张“以戒为根,以悟为眼,以行为本”,认为戒律是修行的根本,开悟是修行的关键,而利他行愿则是修行的归宿,在修行方法上,他提倡“禅净双修”,既重视坐禅观心,也提倡持名念佛,认为无论何种法门,都应以“明心见性”为目标,最终达到“自利利他”的境界。

面对现代社会的发展,茗山法师提出“佛教现代化”的理念,主张佛教应与时俱进,积极适应社会需求,他认为,佛教不应脱离现实,而应关注社会问题,参与社会服务,用佛法智慧化解现代人的精神困惑,他曾说:“佛法不是消极避世的,而是积极入世的;佛教徒不仅要自己解脱,更要帮助众生解脱。”这一思想对当代佛教的发展产生了深远影响,推动了佛教与社会主义社会相适应的进程。

历史地位与深远影响

茗山法师的一生,是为佛教事业奉献的一生,也是为镇江文化增光添彩的一生,他将自己的全部心血倾注于镇江金山寺,使这座千年古刹在新时代焕发出新的生机;他以深厚的学识和高尚的品德,赢得了国内外佛教信众的尊敬与爱戴,被誉为“当代中国佛教的旗帜”。

2001年6月6日,茗山法师在镇江金山寺安详示寂,世寿88岁,僧腊69载,圆寂后,弟子们将其舍利分供于金山寺、台湾佛光山等地,供信众瞻仰礼敬,金山寺的“茗山法师纪念堂”仍陈列着他的生平事迹与著作,提醒着后人铭记这位“镇江高僧”的恩德。

茗山法师的佛学思想与弘法实践,不仅丰富了中国佛教的文化内涵,更为镇江这座历史文化名城留下了宝贵的精神财富,他的一生,是“庄严国土,利乐有情”的真实写照,其“慈悲济世、解行并重”的精神,将永远激励着后人在佛法的道路上精进前行。

茗山法师主要著作年表

| 著作名称 | 内容简介 | 出版信息 |

|---|---|---|

| 《茗山法师讲演录》 | 收录茗山法师历年来讲经说法的精华内容,涵盖禅、净、律等多宗经典的开示 | 佛教出版社,1998年出版 |

| 《金刚经新讲》 | 以现代语言阐释《金刚经》的核心思想,强调“应无所住而生其心”的实践意义 | 江苏古籍出版社,2000年出版 |

| 《茗山法师诗文集》 | 收录法师创作的诗词、散文、书信等,展现其深厚的文学素养与宗教情怀 | 上海古籍出版社,2003年出版 |

相关问答FAQs

问:茗山法师与镇江金山寺有何深厚渊源?

答:茗山法师与镇江金山寺的渊源始于其出家生涯,1930年,16岁的他于镇江金山寺礼青权和尚剃度出家,此后在金山寺修行、学习,并先后担任监院、知藏等职,1983年,他被推举为金山寺方丈,主持寺院全面工作,期间他致力于修复殿堂、培养僧才、弘扬佛法,使金山寺成为当代中国佛教的重要道场,可以说,金山寺既是茗山法师的出家之地,也是他弘法利生的核心基地,他的一生与金山寺的发展紧密相连,为这座千年古刹的复兴作出了不可磨灭的贡献。

问:茗山法师的“人间佛教”思想对当代社会有何现实意义?

答:茗山法师的“人间佛教”思想强调佛教应积极融入社会,关注现实人生,以佛法智慧解决现代社会的精神困境与现实问题,其现实意义主要体现在三个方面:一是倡导“慈悲济世”,鼓励佛教徒参与慈善事业,如助学、救灾、扶贫等,用行动践行菩萨精神,缓解社会矛盾;二是主张“解行并重”,既重视佛学理论研究,也注重日常修行实践,引导信众将佛法融入生活,提升道德修养;三是推动“佛教现代化”,主张佛教与当代科技、文化相结合,用现代人易于理解的方式传播佛法,增强佛教的社会影响力,这一思想不仅为当代佛教的发展指明了方向,也为构建和谐社会提供了重要的精神资源。