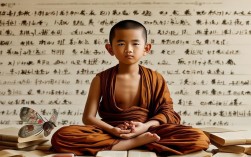

佛教的典籍中,藏着许多关于牺牲与慈悲、失去与超脱的故事,它们如同一盏盏在暗夜中摇曳的灯,以凄美的光芒照见众生的苦与乐,月光王檀腻崛以头布施的故事,便是一曲关于承诺与深情、无常与解脱的悲歌。

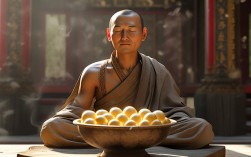

月光王是转轮圣王的儿子,以仁德著称,国内风调雨顺,百姓安居乐业,他有一位王后,名叫难陀,容貌端庄,与月光王情深意重,育有一子摩诃婆阇婆提,他们时常在宫中花园漫步,月光王会为难陀摘下最娇艳的莲花,难陀则会为他弹奏琵琶,琴声与月光交织,仿佛能定格时光,命运的齿轮从不因美好而停转。

一日,一个衣衫褴褛的婆罗门来到宫门外,声称要向月光王求一样东西——他的头,侍卫大惊,急忙禀报月光王,月光王并未动怒,反而平静地问:“你需要我的头,是为了什么?”婆罗门答:“我前世曾发愿,若得人身,要向曾恩于我的人求头偿还宿债,如今只有你能满足我。”月光王想起前世,自己确曾救过一只被困的鹰,鹰曾许诺愿以相报,原来便是今日的婆罗门。

难陀得知后,疯了一般冲到月光王面前,抱住他的腿哭道:“王啊!你的头是国家的根本,是我的性命,我宁愿代你去死!”月光王轻轻抚摸她的头发,柔声道:“难陀,前世因,今世果,这是我与他的约定,也是我修行的道,若因私情而背弃承诺,如何能度化众生?”难陀哭得昏厥过去,月光王命人扶她回宫,然后走向婆罗门。

刑场上,刽子手举刀却手抖,月光王取下自己的金冠,用头发缠在树上,对婆罗门说:“请动手吧。”刀落头断,鲜血喷涌而出,如赤色的莲花在地面绽放,令人震惊的是,月光王的身体并未倒下,反而腾空而起,乘着祥云往忉利天而去,而难陀听闻噩耗,抱着儿子的尸体悲恸欲绝,七日不食不饮,最终追随月光王而去,转生为忉利天的天妃,只是她时常望着人间的方向,眼中含泪。

佛陀在舍卫国讲经时,弟子们问起此事,佛陀叹道:“月光王并非第一次布施头,他过去五百世中,常为众生舍弃身体,难陀也因这份深情,种下了善因,只是凡夫执着于爱别离,不知一切皆是无常。”

| 角色 | 前世因缘 | 今生的行为 | 情感转变 | 结局 |

|---|---|---|---|---|

| 月光王 | 曾救鹰,鹰许以头偿还 | 毅然以头布施婆罗门 | 从仁慈到决绝,以慈悲超越私情 | 转生忉利天王,证得果位 |

| 难陀 | 与月光王恩爱深厚,执着于情 | 苦苦哀求未果,最终殉情 | 从深爱到悲痛,执着于失去 | 转生天妃,仍怀思念 |

这个故事中,月光王的布施是“无相布施”,不执着于相,故能得解脱;而难陀的悲伤,则凡夫对“爱别离”的执念,纵然生天,仍需修习放下,凄美之处,正在于这份深情与超脱的碰撞——人间有爱,爱有深浅,而佛法如海,终将渡一切苦厄。

FAQs

Q1:月光王为什么要用自己的头布施,这体现了佛教的什么思想?

A1:月光王布施头,体现了佛教的“波罗蜜”思想,尤其是“檀那波罗蜜”(布施波罗蜜),布施是六度之首,旨在破除对“我”的执着,月光王并非因外力逼迫,而是主动践行前世的承诺,且不执着于布施的对象(头)和结果(赞誉),这正是“无相布施”的境界,通过布施积累福德,最终超越生死,证得果位。

Q2:难陀作为王后,深爱月光王却最终殉情,佛教如何看待这种“为爱牺牲”?

A2:佛教承认“爱”是众生的基本情感,但强调“爱别离”是人生八苦之一,执着于爱容易引发痛苦,难陀的殉情源于对“失去”的执着,虽有其深情的一面,但并非究竟的解脱之道,佛教提倡“慈悲”而非“执着的爱”,真正的慈悲是希望对方离苦得乐,即使分离,也能以智慧观照无常,放下执念,难陀转生天妃,已是善果,但仍需修习放下,才能进一步解脱。