悟涛法师作为当代净土法门的重要弘扬者,其念佛开示以“契理契机、直指人心”为特点,融合了传统净土教义与现代修学需求,为无数修行者指明了安心之道,法师常说:“念佛是末法时代众生最稳当的归途,不必求玄妙,只贵在‘老实’二字。”这里的“老实”,并非愚钝,而是对“信深愿切”的坚守,对“持名待归”的专一,其念佛思想可从内涵、方法、利益与实践四个维度深入理解。

念佛的内涵:从“口念”到“心忆”的升华

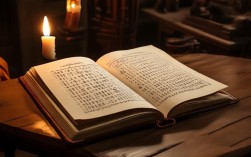

悟涛法师强调,念佛的核心不在“声”而在“心”。《佛说阿弥陀经》云:“执持名号,一心不乱。”法师指出,“执持”是“抓住不放”的专注,“一心不乱”是“不随妄念流转”的定境,而非刻意追求无念的空白状态,他常以“念”字的会意结构阐释:“今”与“心”结合,即是“当下的心”——念佛时,心不攀缘过去未来,不分别好坏美丑,只是安住在“阿弥陀佛”名号中,这便是“忆佛念佛,现前当来,必定见佛”。

法师破除“念佛只是口头重复”的误区,指出念佛有“事持”与“理持”之分:“事持”是口中持名、心中想佛,以佛号为缘,对治散乱;“理持”是体悟“是心作佛,是心是佛”,明白自心本具佛性,念佛即是唤醒自性,他比喻:“事持如持舟渡海,理持如知海即舟。”初学者当从“事持”入手,待功夫纯熟,自然契入“理持”,达到“能念所念,一如不二”的境界。

念佛的方法:持名与观想的契理契机

在具体修行中,悟涛法师提倡“持名念佛为主,观想念佛为辅”,以适应现代众生的根机,他认为,持名念佛(专念“阿弥陀佛”)操作简单,不识字的老太、忙碌的上班族皆可修持,正如永明延寿大师所言:“万善同归无量寿,但持名号最为先。”法师特别强调“出声念”与“默念”的结合:初学者出声念可摄心,避免昏沉;功夫渐深,默念可绵密不断,行住坐卧皆能成片。

关于观想念佛,法师依据《观无量寿经》,引导行者“先观日落,次观水观地,次观宝树宝池,次观佛菩萨相好”,但并非强求清晰成像,而是“以假修真”——通过观想境相,让心专注,对治散乱,他举例:“观想佛的眉间白毫,并非要看见毫相,而是借‘白毫’这一境相,让心系念于佛,不被妄念夺走。”法师还提醒,观想需以“信愿”为基础,若过度执着于“观得清楚”,反而会增长攀缘心,偏离“念佛为求生净土”的宗旨。

为帮助行者掌握方法,法师归纳“念佛三要”,如下表所示:

| 念佛三要 | 内涵说明 | 实践要点 |

|---|---|---|

| 信 | 深信弥陀愿力不虚,深信自心可生净土 | 读诵《阿弥陀经》《无量寿经》,体悟弥陀“四十八大愿”的慈悲 |

| 愿 | 切愿往生净土,脱离生死轮回 | 每日至诚发愿:“愿命终时得生弥陀极乐国土” |

| 行 | 专持名号,不夹杂、不间断 | 每日定课(如晨起、睡前各念30分钟),散课(行住坐卧皆念) |

念佛的利益:现生安乐与未来解脱

悟涛法师常以“念佛是世间最好的保险”比喻其利益,强调念佛不仅能解决生死大事,更能带来现生的身心安乐,从现生来看,念佛能“以佛念转妄念”:当妄念起时,佛号如“清水”,能洗去烦恼的“尘垢”;心烦意乱时,佛号如“锚”,能让心安定下来,法师分享过一个案例:一位企业家因生意焦虑失眠,受持念佛后,心渐安定,不仅睡眠改善,待人处事也多了一份慈悲,生意反而更顺遂,这便是“念佛能消业障,福慧自然增”的体现。

从未来来看,念佛的根本利益是“往生净土”,法师依据《观经》“下品下生”等开示,强调“不论善恶,但能持名,皆得往生”——哪怕一生造作恶业,临终时至诚念佛,弥陀愿力亦能接引往生;何况一生行善念佛,更得往生上品,他常说:“净土法门是‘平直大道’,不靠自力断惑,靠弥陀愿力横超,只要‘信愿坚固,持名待归’,生死自在。”

念佛的现代实践:在尘出尘的智慧

针对现代人“忙碌、散乱、压力大的”特点,悟涛法师提出“念佛生活化”的理念:念佛不是逃避生活,而是在生活中修行,他建议:

- 利用碎片时间:通勤路上、排队等候时,默念佛号,让“阿弥陀佛”成为心的“背景音”;

- 将念佛与日常结合:吃饭时念“感恩佛护佑”,工作时念“专注尽责即是念佛”,待人时念“慈悲待人即是念佛”;

- 对治烦恼:遇到嗔恨时,念“阿弥陀佛”平息心火;遇到贪恋时,念“阿弥陀佛”放下执着。

法师强调:“修行不在形式,而在心念是否与相应,哪怕每天只念十分钟,只要‘念念不离弥陀’,功夫就能成片。”他鼓励行者不要急于求成,如同“春种秋收”,念佛的功德在日积月累中自然显现,临终时自得弥陀接引。

相关问答FAQs

问:念佛时妄念特别多,总是静不下来,怎么办?

答:悟涛法师开示:“妄念多恰恰说明你‘有心’,不必排斥,也不必烦恼。”法师比喻:“妄念如野马,念佛如缰绳——妄念起时,不跟随、不批判,只轻轻地把心拉回到佛号上,如同拉回奔跑的马。”具体可试试“计数念佛”:从1数到10,每念一句佛号数一个数字,妄念起时重新计数,借“数”摄心;或“听念佛号”:听录音或自己念佛,专注于“听”的声音,让心随声转,妄念会随着念佛功夫的深入逐渐减少,关键在“不急不躁,持续用功”。

问:念佛是否需要先学习很多经论,理解“阿弥陀佛”的含义?

答:法师说:“净土法门‘以信为先,以愿为导,以持名为行’,基础是‘信深愿切’,经论学习是辅助。”初学者可先从《阿弥陀经》《普贤菩萨行愿品》入手,了解“念佛往生”的原理,但不必强求“全部理解”,法师比喻:“孩子认母亲,不必先研究母亲的生平,只要‘信她是母亲,愿回到她身边’,自然得母亲护念。”念佛亦然——只要深信弥陀是“慈悲父亲”,极乐是“究竟家乡”,至诚持名,弥陀愿力自然加持,若有余力,再深入学习《净土十要》等论著,让信愿更加坚固,此为“先求稳当,再求深入”。