清晨四更天,寺庙里的铜钟还未敲响,老和尚的禅房已亮起一豆烛光,他穿着洗得发白的灰布僧袍,坐在蒲团上,双手合十,呼吸绵长,窗外的月光透过雕花木棂,在他脸上投下斑驳的影子,像极了这古刹里经年累月的青苔,沉静而悠远,这是他在这座寺庙里度过的第47个春天,也是他剃度出家后的第17220个清晨。

寺庙的生活,是被时间刻度好的修行,每日的作息如同庙里的古钟,精准而规律,凌晨四点半,早课的钟声响起,僧众们依次走向大殿,老和尚走在队伍中间,脚步轻得像怕惊扰了空气里的佛号,大殿里,檀香袅袅,木鱼声与诵经声交织,他在蒲团上跏趺而坐,眼观鼻,鼻观心,心随经文流转,早课持续到六点,接着是过斋——寺庙里不叫“吃饭”,叫“过斋”,众人端坐斋堂,碗筷轻放,维那师唱诵供养偈后,才开始用斋,老和尚总是吃得极慢,一粥一饭细细咀嚼,偶尔抬头看看窗外的竹影,仿佛每一粒米都藏着天地精华。

上午八点到十一点,是“禅坐”与“出坡”的时间,禅坐时,老和尚独居静室,面对一堵白墙,或观呼吸,或参话头——“念佛是谁?”念头生起时,如拂去灰尘般轻轻扫过;念头散去时,便回到当下,不追不拒,有时他会打瞌睡,惊醒后也不恼,只自嘲一句“老僧打坐,昏沉掉举,仍是凡夫”,出坡则是劳作,寺庙里的活计永远做不完:清扫落叶、擦拭佛像、照料菜园、修补经书,老和尚喜欢在菜园里忙活,蹲在田埂上拔草,手指沾满泥土,笑着说:“众生皆具如来德相,这草也不例外,只是长得不是地方。”春天种菜,夏天浇水,秋天收获,冬天晒干菜蔬,四季的轮回在劳作中变得具体可感。

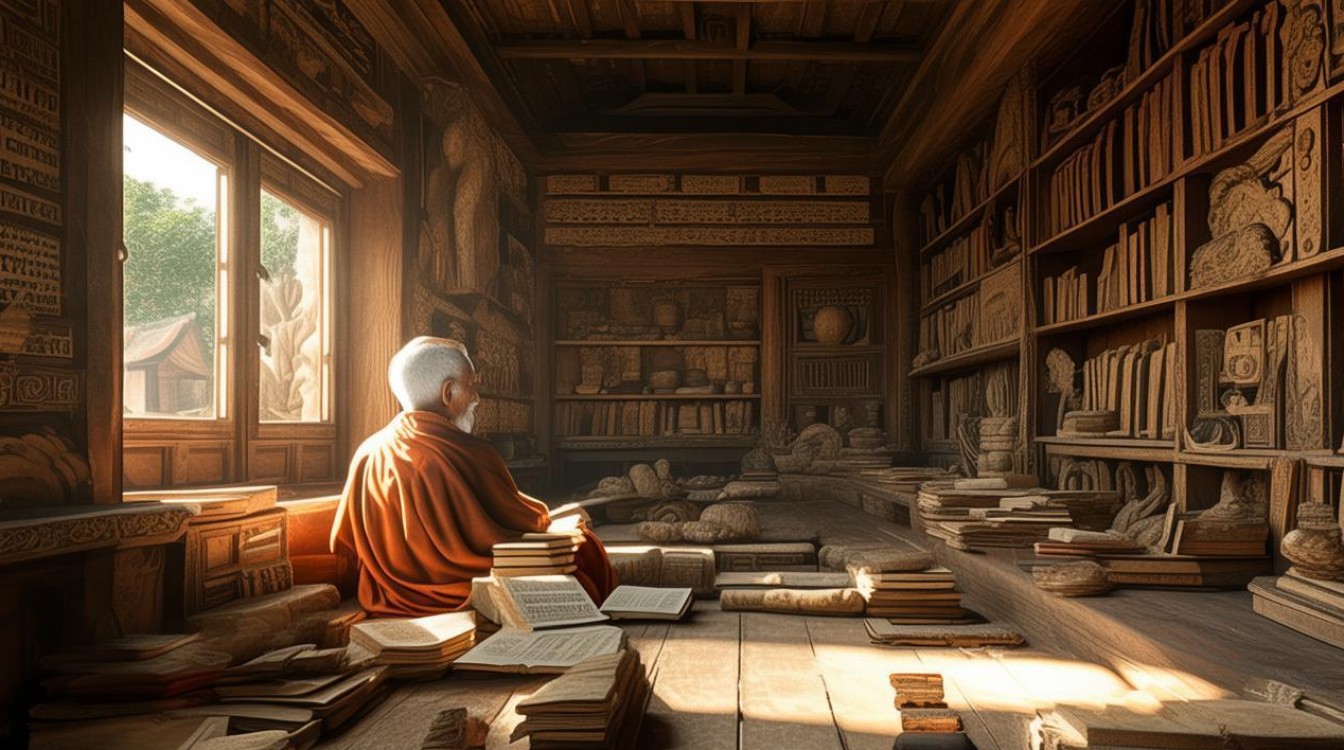

午后阳光炽烈时,老和尚会坐在廊下读经,他读的不是深奥的论藏,多是《金刚经》《心经》这类短小精悍的经典,经书边角已磨得发毛,页缝里夹着写满批注的纸条,字迹娟秀,是年轻时写的,遇到香客来问法,他便放下经书,沏一壶清茶,慢慢听对方诉说烦恼,有人为情所困,他只说“一切有为法,如梦幻泡影”;有人为生意失利焦虑,他便讲“布施不是舍钱,是舍掉执着”,从不说教,只用经文的智慧照见问题,像一面镜子,让提问者自己看清内心的波澜。

傍晚时分,晚课的钟声再次敲响,老和尚会去客堂看看,有没有远道而来的僧人需要安顿,或是看看寺里的年轻沙弥是否认真背诵功课,有个小沙弥背不过《普门品》,急得哭鼻子,老和尚摸着他的头说:“背书如种树,慢慢来,根扎深了,自然能开花。”夜里,他会坐在禅房写日记,不用纸笔,只是在心里复盘一天的言行:哪个念头起了嗔心,哪句话说得不够慈悲,哪个时刻生起了分别心,写完,吹灭烛火,在黑暗中听着风声虫鸣,安然入眠。

寺庙的四季,各有各的修行,春天,山茶花开得如火如荼,老和尚会捡些落瓣晾干,装在香囊里,说“花落不是结束,是香气的另一种存在”,夏天雷雨多,他带着沙弥们检查屋顶,漏雨的地方用瓦盆接水,听着滴答声,反而觉得“雨声是自然的梵呗,能洗去心尘”,秋天银杏叶落满庭院,他和僧众们一起扫叶,不急不躁,扫成一堆,便说“落叶归根,生死本是轮回,何须执着”,冬天大雪封山,寺庙里格外寂静,他裹紧僧袍,在禅房里生一盆炭火,读《华严经》,读到“不忘初心,方得始终”,便望向窗外纷飞的雪花,眼神里满是温柔。

对他而言,寺庙生活并非避世,而是入世的方式,香客来来往往,带着各自的悲欢,他从不评判,只是陪伴,有位老人每周都来,为病重的儿子祈福,老和尚每次都递上一杯热水,说“念念不忘,必有回响,不是给佛祖看,是给自己心安”,有年轻人失恋后出家,待了三天又还俗,老和尚也不拦着,只送他到山门口,说“佛法在世间,不离世间觉,哪里都能修行”,他见过太多聚散离合,内心却始终如一池静水,波澜不惊。

这些年,寺庙里多了些“现代化”设施:电灯、手机、甚至直播设备,年轻僧人用手机拍讲经视频,老和尚不反对,也不参与,只说“工具是中性的,心正了,用手机也能弘法;心偏了,敲木鱼也是贪嗔痴”,他依然保持着旧时的习惯,每天清晨扫落叶,用毛笔抄经,晚上坐在禅房看月亮,有人问他:“师父,您这样不觉得单调吗?”他笑着说:“单调的是日子,不是心,心若安定,粗茶淡饭皆是禅;心若浮躁,琼浆玉露也苦涩。”

或许,老和尚的寺庙生活,就是这样一场关于“心”的修行,在日复一日的作息中,在劳作的汗水里,在经文的智慧里,在与人相处的慈悲里,他将岁月熬成了一碗清茶,初尝平淡,细品却有回甘,他不是得道高僧,只是一个普通的修行者,用一生的时间,践行着“诸恶莫作,众善奉行,自净其意”的十二个字,这寺庙里的钟声、香火、落叶、经文,都成了他生命里的印记,让他在这纷扰的世间,活成了一棵安静的树,根扎在泥土里,心向着天空。

老和尚每日作息简表

| 时间 | 简要说明 | |

|---|---|---|

| 凌晨4:30 | 早课 | 大殿诵经、礼佛,共修法喜,集体共修以增心力 |

| 6:00-6:30 | 过斋 | 斋堂用斋,食不言,培养感恩与惜福之心 |

| 8:00-11:00 | 禅坐与出坡 | 静室观心或劳作(扫落叶、种菜、修书),在动静中修定力与专注力 |

| 11:00-14:00 | 午休与读经 | 禅房小憩后读《金刚经》《心经》等经典,批注注解,以经文对照自心 |

| 14:00-17:00 | 问法与接待 | 客堂与香客交流,以佛法智慧解答烦恼,不评判只陪伴 |

| 17:00-18:30 | 晚课与巡寺 | 大殿晚课,巡查寺内各处,安顿僧众或香客,确保寺庙有序 |

| 18:30-20:00 | 日复盘与静坐 | 心中复盘一日言行,观照起心动念,静坐听风声虫鸣,让心归于平静 |

| 20:00以后 | 休息 | 熄灯就寝,顺应自然作息,养精蓄锐以备次日修行 |

相关问答FAQs

Q1:老和尚每天的生活看似重复,会不会觉得枯燥乏味?

A:老和尚认为“单调的是日子,不是心”,寺庙生活的规律性恰恰是修行的助缘——在重复中培养专注力,在固定作息中减少散乱,比如每日扫落叶,他从不视为苦役,反而说“扫的是落叶,也是心里的尘埃”;过斋时细嚼慢咽,体会“一粥一饭当思来处不易”,这些细节都让重复的生活充满觉知,对他而言,内心的安定与喜悦,比外界的新鲜感更重要,所以非但不觉得枯燥,反而能在日复一日中触摸到生命的本质。

Q2:寺庙修行和普通人日常生活有什么关系?普通人如何借鉴?

A:寺庙修行的核心是“修心”,这与普通人生活并不矛盾,反而息息相关,普通人可以从三个方面借鉴:一是“规律作息”,固定时间起床、吃饭、工作,减少内耗;二是“活在当下”,无论是吃饭、工作还是与人交谈,全心投入,不追悔过去,不忧虑未来;三是“慈悲待人”,像老和尚对待香客那样,少评判、多陪伴,在关系中修柔软心,不必剃度出家,在日常生活中保持觉察、修善断恶,就是最贴近生活的修行。