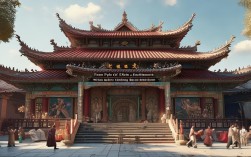

福安地处闽东,山川灵秀,乡镇寺庙星罗棋布,这些承载着民间信仰与传统文化的地方,每逢开光仪式,总是热闹非凡,开光,在佛教与道教中均有重要意义,原指为佛像、法器等赋予“灵性”,让信众在供奉时能更真切地感受到信仰的力量,在福安的乡镇寺庙里,开光不仅是宗教活动,更是一场融合了民俗、亲情与社区凝聚力的文化盛宴。

乡镇寺庙的开光,往往带着浓厚的乡土气息,与城市寺庙的规范化流程相比,这里的仪式更贴近村民的生活习惯,既有对传统的敬畏,也有接地气的灵活,开光前数日,寺庙周边便开始忙碌起来:村民自发打扫庭院,擦拭供桌,主事僧道则需提前准备朱砂、毛笔、镜、剑、铃等法器,这些物品在仪式中各有寓意——朱砂点眼,象征开启智慧;宝剑斩煞,寓意驱邪避祸;铜镜映照,代表心明眼亮,寺庙的厨房也飘出阵阵香气,信众们送来自家种植的果蔬、手工制作的米糕,这些朴素的供品,饱含着对神明的虔诚与对生活的感恩。

开光当日,清晨的薄雾尚未散尽,寺庙便已挤满了人,乡镇的开光仪式通常由当地德高望重的僧道主持,流程虽不似名寺那般繁复,但每一步都严谨庄重,仪式伊始,法师们身着法衣,诵经礼佛,梵音缭绕中,信众们双手合十,神情肃穆,最关键的“开光点睛”环节,法师手持毛笔,蘸取朱砂,依次为佛像、神像点睛,口中念诵咒语,围观村民会不约而同地屏息,待点睛完成,人群中便爆发出热烈的掌声与鞭炮声,寓意神明“睁眼”,护佑一方平安,点睛后,法师还会用净水洒净,寓意涤荡尘埃,赐福众生,随后敲响法钟,钟声回荡在山谷间,仿佛将信众的祈愿传向远方。

乡镇寺庙的开光,更是邻里情感的纽带,仪式中,常有年长者向年轻人讲述寺庙的历史传说,比如某尊神像曾庇佑村民度过灾荒,某块石碑记载着古时的乡约民规,孩子们则好奇地跟在长辈身后,学着磕头、上香,在耳濡目染中了解家乡的文化,开光结束后,寺庙通常会摆设“平安宴”,用信众供奉的食材制作素斋,无论贫富、亲疏,所有人围坐在一起,共享食物,谈笑风生,这种“一家有喜,百家同庆”的氛围,让开光超越了宗教本身,成为凝聚人心的社区活动。

对于福安的乡镇而言,寺庙开光还承载着文化传承的使命,许多寺庙内保存着明清时期的木雕、壁画,开光仪式不仅是保护这些文物的方式,更是让传统文化“活”起来的契机,法师在讲解经文时,会结合当地的农耕习俗、节气谚语,让信众在信仰中感受自然的韵律;村民在筹备仪式时,也会复刻传统的手工艺,比如扎纸马、剪窗花,这些技艺在一代代人的实践中得以延续。

| 开光环节 | 内容说明 | 文化寓意 |

|---|---|---|

| 净坛洒净 | 法师以净水洒遍寺庙各处,擦拭供桌、法器 | 涤荡尘埃,清除秽气,为仪式营造清净场域 |

| 诵经礼佛 | 僧道齐诵《开光咒》《大悲咒》等,信众随礼 | 祈求佛力加持,奠定仪式的庄严基调 |

| 点睛开光 | 以朱砂笔为佛像、神像点睛,法师念咒 | 赋予神像“灵性”,象征神明睁眼护佑众生 |

| 供奉祈福 | 信众献上供品,焚香祈愿,法师为信众诵经回向 | 表达感恩之心,将个人祈愿与佛法结合,祈求平安顺遂 |

| 鸣钟送神 | 敲响法钟,焚烧纸钱,仪式收尾 | 传递信众祈愿,送走神明,寓意福泽绵长 |

这样的开光仪式,或许没有华丽的排场,却有着最真挚的情感,在福安的乡镇里,寺庙是信仰的灯塔,也是乡愁的寄托,每一次开光,都是一次文化的回归,让人们在快节奏的生活中,找到与传统的连接,感受到来自土地的温暖与力量。

FAQs

问:福安乡镇寺庙开光和城市寺庙开光有什么区别?

答:福安乡镇寺庙开光更侧重民俗性与社区参与,流程相对简化,融入了村民自发的筹备(如制作供品、打扫寺庙),常有邻里共聚的“平安宴”;城市寺庙开光则更规范化,仪式流程严格,注重宗教仪轨的完整性,参与信众多为个人祈福,社区互动较少,乡镇开光常结合当地传说或非遗技艺(如传统手工艺表演),而城市寺庙可能更侧重文化传播与公益属性。

问:普通人可以参与福安乡镇寺庙开光吗?需要注意什么?

答:普通人可以参与,但需尊重当地习俗与宗教礼仪,建议穿着朴素、得体,避免鲜艳服饰;进入寺庙需脱帽,不喧哗;参与仪式时,听从法师或工作人员指引,如上香、跪拜等动作可跟随信众,不必勉强;拍照时关闭闪光灯,不随意触碰法器或佛像;若受邀参加“平安宴”,可随礼表达心意(如水果、米糕等朴素物品),但不必攀比,最重要的是保持虔诚与敬畏之心,感受传统文化的氛围即可。