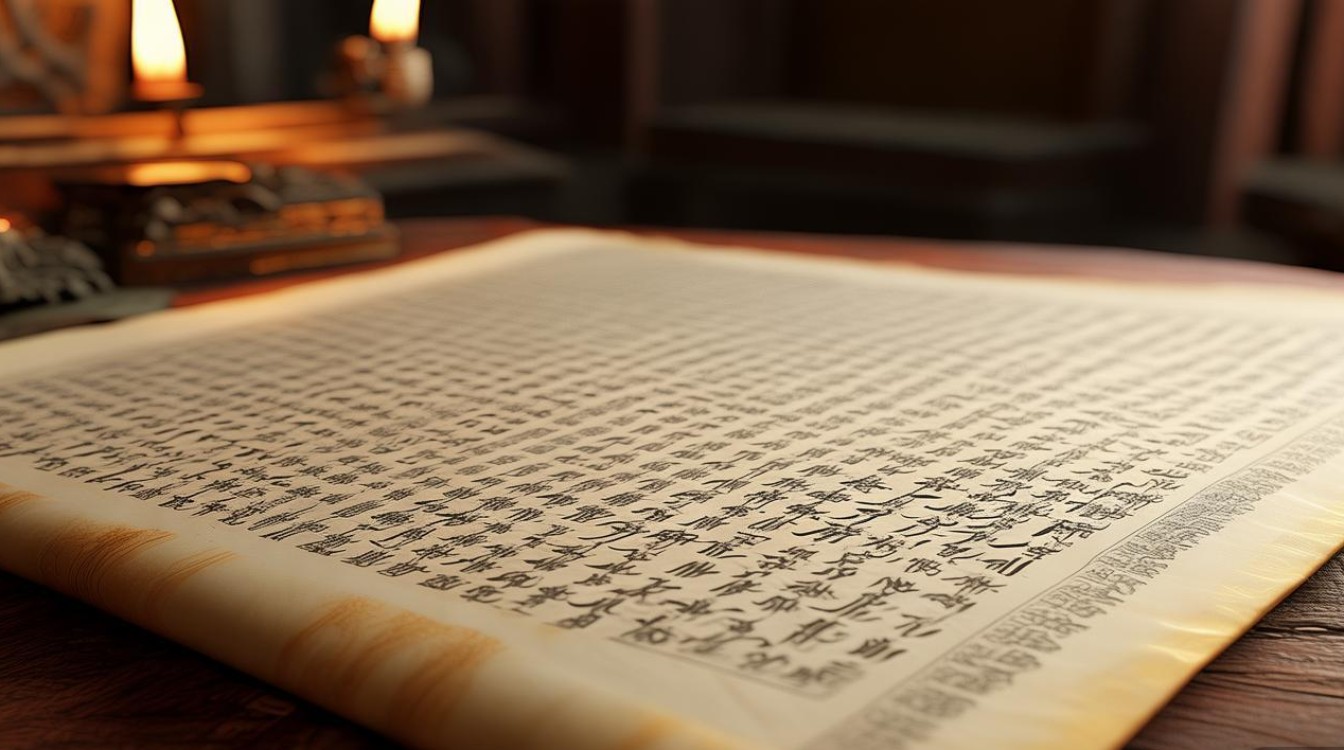

佛教经论序跋是佛教典籍的重要组成部分,通常置于经论正文之前(序)或之后(跋),具有阐明译撰缘起、阐释核心义理、说明版本源流、劝诫流通受持等多重功能,这些序跋不仅是中国古代文献学的珍贵遗产,更是研究佛教思想演变、译经史及中外文化交流的重要文献载体,其内容兼具宗教性与学术性,既承载着高僧大德的佛学体悟,也反映了特定历史时期的社会文化背景。

从历史发展来看,佛教经论序跋随佛教传入而萌芽,伴随译经事业兴盛而成熟,汉末魏晋时期,随着佛经汉译的起步,序跋开始出现,如支谦为《了本生死经》所作序言,已涉及翻译“以汉地众生根机不同,故译此经以契契机”的初衷,体现了早期译经者对“信达雅”的追求,东晋南北朝时期,鸠摩罗什主持译场,弟子僧叡、僧肇等人为《大品般若经》《法华经》等所作序跋,不仅梳理了经论义理脉络,更融入了中观学派“空”“假”“中”的思想阐释,如僧叡《大品经序》中“般若者,达无之旨也”的论述,成为理解般若思想的重要入口,隋唐时期,佛教宗派形成,天台、华严等宗派祖师为自家宗要经论作序跋,更具系统性,智者大师《法华玄义序》以“迹本二门”架构《法华经》义理,贤首国师《华严经疏序》则阐发“法界缘起”的圆融思想,序跋成为宗派教义体系化的载体,宋元以降,禅宗、净土宗盛行,序跋风格趋于平实,多侧重修行实践指导,如永明延寿《宗镜录序》强调“禅教合一”,蕅益大师《弥陀要解序》则凸显“持名待归”的净土要义。

佛教经论序跋的内容特点可概括为四:其一,译经缘起,常述及梵本来源、译场组织、翻译过程,如玄奘译《大般若经》时,太宗作《大唐三藏圣教序》,赞其“远绍如来,近光遗法”,反映了皇室对译经的支持;其二,教义提纲,以简练语言概括经论核心思想,如吉藏《中论疏序》以“破邪显正”概括中观宗旨;其三,版本考辨,对同一经论的不同译本(如《般若经》的六译、《维摩经》的七译)进行对比,说明各译本优劣;其四,流通劝诫,以“愿见闻者,同证菩提”“广为流布,莫令断绝”等语,鼓励信众受持传播。

以下为部分代表性佛教经论序跋概览:

| 朝代 | 代表序跋 | 作者 | 经论名 | 内容要点 |

|---|---|---|---|---|

| 东晋 | 《大品经序》 | 僧叡 | 《大品般若经》 | 阐释般若“空”义,译经缘由 |

| 隋代 | 《法华玄义序》 | 智者 | 《法华玄义》 | 构建迹本二门,开显《法华》圆教 |

| 唐代 | 《华严经疏序》 | 贤首 | 《华严经疏》 | 阐发法界缘起,圆融无碍思想 |

| 宋代 | 《宗镜录序》 | 永明延寿 | 《宗镜录》 | 融合禅教净,会归一心 |

| 明代 | 《弥陀要解序》 | 蕅益 | 《弥陀要解》 | 净土持名法门,信愿行三资粮 |

佛教经论序跋的价值不仅在于其文献学意义,更在于它是佛教中国化进程的见证,从早期序跋对“格义佛教”的探索,到隋唐时期宗派序跋对印度佛学的创造性转化,再到明清序跋对佛教世俗化的回应,字里间流淌着佛教与中国文化交融的智慧。

FAQs

问1:佛教经论序跋与一般古籍序跋的主要区别是什么?

答:区别主要体现在三方面:一是内容侧重点不同,佛教序跋更强调“译经缘起”“教义阐释”和“宗教劝诫”,而一般古籍序跋多重于学术传承、版本考订或作者生平;二是思想内核不同,佛教序跋以“佛法弘扬”为核心,常融入因果、菩提等宗教观念,一般古籍序跋则以儒家“经世致用”或道家“自然无为”等思想为背景;三是语言风格不同,佛教序跋兼具佛学术语的严谨与宗教情感的虔诚,部分序跋(如高僧所作)更具“悟境”色彩,而一般古籍序跋更重理性论述。

问2:如何通过佛教经论序跋研究佛教思想史?

答:可从三个维度切入:其一,通过序跋的“译经缘起”考察佛教传入与本土化过程,如早期序跋中“格义”“会通”的表述,反映佛教与中国传统思想的碰撞;其二,通过不同时期序跋的“教义阐释”分析宗派思想演变,如东晋般若序跋的“空”论、隋唐天台序跋的“止观”圆融,可梳理佛学思潮的脉络;其三,通过序跋的“流通劝诫”探究佛教与社会文化的互动,如宋代以后序跋中“禅净合一”“人间佛教”的倡导,体现佛教对世俗需求的回应,序跋中涉及的译场制度、版本源流等,也为佛教文献史研究提供了直接史料。