佛教作为世界三大宗教之一,承载着深厚的哲学智慧与慈悲精神,吸引着无数人寻求心灵的慰藉与生命的启迪,联系佛教并非单一路径,而是可以通过理论学习、实践修行、社群参与、文化体验及现代资源等多维度展开,以下从五个方面详细说明如何与佛教建立连接。

理论学习:从经典中触摸佛教智慧的核心

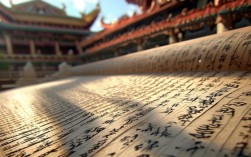

佛教的教义体系庞大而精深,经典是其智慧的载体,想要真正理解佛教,首先需要通过经典学习,把握其核心思想,佛教经典可分为经、律、藏三藏,涵盖教义、戒律、哲学等多个层面,对于初学者,建议从简短易懂的经典入手,逐步深入。

《心经》(般若波罗蜜多心经)仅260字,以“色不异空,空不异色”揭示了“缘起性空”的核心思想,是佛教哲学的浓缩;《金刚经》通过“应无所住而生其心”的教导,破除人们对“相”的执着,强调无住生心的智慧;《坛经》(六祖大师法宝坛经)是中国禅宗的根本经典,以“直指人心,见性成佛”为宗旨,展现了佛教本土化的智慧。《法华经》《华严经》等大乘经典阐述了“众生皆有佛性”“慈悲济世”的理念,而《阿含经》则保留了早期佛教的原始教义,如四圣谛、八正道等。

在学习经典时,可选择权威译本(如玄奘、鸠摩罗什的译本),并结合现代学者的注疏(如印顺法师、星云法师的著作)辅助理解,若对某一宗派感兴趣,可进一步研读相关经典,如净土宗的《阿弥陀经》、禅宗的《五灯会元》等,通过经典学习,不仅能建立对佛教教义的系统认知,更能从中获得观照生命、安顿心灵的智慧。

实践修行:在生活中践行佛法的精神

佛教不仅是理论体系,更强调“知行合一”,修行是将智慧落地的过程,核心在于“净化心灵、增长慈悲、证悟真理”,修行方式多样,可根据个人情况选择,以下几种适合初学者:

禅修:观照内心的训练

禅修是佛教最核心的修行方法,旨在通过专注训练,让心从散乱中沉淀,觉察当下的身心现象,常见的禅修方式包括:

- 数息观:专注呼吸,数息1到10,周而复始,培养专注力;

- 慈心观:向自己、亲人、陌生人乃至一切众生发送祝福,培养慈悲心;

- 观身不净:观察身体的构成与变化,破除对“色身”的执着。

初学者可通过参加寺庙禅修营、线上禅修课程(如“禅宗”“内观禅修”APP)或跟随本地禅修小组学习,掌握基本方法,每日坚持10-20分钟,长期实践能显著提升内心平静与觉察力。

持戒:以道德规范滋养善根

戒律是修行的基石,旨在通过规范行为,减少恶业,增长善心,居士可从“五戒”开始:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒,五戒并非束缚,而是保护自己与他人免受伤害的“心灵护栏”。“不杀生”培养对生命的尊重,“不妄语”培养诚实与信任,持戒的过程,也是人格完善的过程,为深入修行奠定基础。

行善:以慈悲心利益众生

佛教强调“慈悲为本,方便为门”,行善是慈悲心的具体体现,可从身边小事做起:参与慈善义工(如敬老院服务、环保活动)、帮助有需要的人、甚至简单的微笑与赞美,大乘佛教特别提倡“菩萨行”,即在利益众生的过程中修行自己,所谓“自利利他,自觉觉他”,通过行善,不仅能减少自我中心,更能体会到“予人玫瑰,手有余香”的快乐,让生命更有价值。

社群连接:在团体中感受佛教的温度

佛教的本质是“缘起”,人与人之间的连接本身就是修行的道场,加入佛教社群,不仅能获得指导,更能与同行者相互激励,共同成长。

走进寺庙:体验共修与法会

寺庙是佛教活动的中心,定期举办法会、共修、皈依仪式等活动,每月的农历初一、十五,许多寺庙会举行诵经、供养、吉祥法会;春节、佛诞节(农历四月初八)、盂兰盆节(农历七月十五)等重要节日,更有盛大法会,可感受佛教的庄严与热闹,初学者可主动到寺庙客堂咨询活动安排,参与“过堂”(用斋)、“早课”等体验,感受出家人的修行氛围,若对某一宗派有认同,可寻找该宗派的道场(如净土宗的念佛道场、禅宗的禅寺),长期参与共修。

参与佛教组织:找到同修伙伴

除了寺庙,还有许多佛教组织或团体,如佛学院、慈善基金会、读书会等。“人间佛教”系列组织注重将佛法融入现代生活,举办讲座、禅修营、公益活动;“佛教青年会”则针对年轻人,开展佛法学习与社会服务,通过这些组织,可结识志同道合的朋友,在交流中深化对佛法的理解,避免独自修行的迷茫。

寻求善知识指导:避免修行误区

“善知识”是指能引导我们向善、开悟的良师益友,在佛教中,法师、资深居士都可成为善知识,遇到困惑时,可向他们请教修行方法、经典解读或生活难题,禅修时如何应对昏沉掉举?持戒时如何面对诱惑?善知识的指导能帮助我们少走弯路,确保修行方向正确,寻找善知识时,需观察其是否具备正知正见、言行一致,避免盲目追随。

文化体验:在艺术与生活中感受佛教之美

佛教文化渗透在生活的方方面面,通过艺术、建筑、节日等体验,能更直观地感受佛教的魅力,潜移默化中接受佛教的熏陶。

寺庙建筑与佛像艺术

寺庙是佛教文化的物质载体,其建筑布局(如山门、天王殿、大雄宝殿、藏经楼)蕴含着“步步升阶”的修行次第;佛像的造型(如释迦牟尼佛的庄严、观音菩萨的慈悲、弥勒佛的欢喜)则是对佛德的象征,参观寺庙时,可留意佛像的手印(如说法印、禅定印)、法器(如木鱼、引磬)的寓意,体会其中蕴含的智慧,观音菩萨的“千手千眼”象征“悲智双运”,能观照一切众生的苦难。

佛教文学与音乐

佛教文学(如佛经故事、禅诗、公案)充满哲理与美感。《百喻经》通过寓言故事阐述深奥道理,“生公说法,顽石点头”的典故展现佛法的感染力;禅诗如“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪,若无闲事挂心头,便是人间好时节”,以自然意象表达“无住生心”的境界,佛教音乐(如梵呗、佛乐)则能净化心灵,如在《大悲咒》的吟诵中感受慈悲的力量,《心经》的梵唱中体会空灵的意境。

佛教节日与传统习俗

佛教节日是文化体验的重要窗口,佛诞节时,许多寺庙会举行“浴佛仪式”,用清水象征洗去烦恼;腊八节(农历十二月初八)寺院舍“腊八粥”,源于佛陀成道前牧女供乳糜的典故,寓意“温暖与分享”,参与这些节日,不仅能了解佛教历史,更能感受佛教与民俗的融合,体会“佛法在世间”的深意。

现代渠道:借助科技拓展学习的边界

在数字时代,联系佛教的途径不再局限于线下,线上资源为学习者提供了极大便利。

线上课程与APP

许多佛学院、寺庙或法师开设了线上课程,如“中国佛学院”的“佛法基础”系列、“净空法师”的《无量寿经》讲座等,适合系统学习,佛教类APP(如“禅宗”“智慧 religion”“佛学智慧”)则提供经典阅读、禅修引导、法会直播等功能,禅宗APP”内有内观禅修课程,“智慧 religion”每日推送佛学短文,方便碎片化学习。

社交媒体与公众号

微信公众号、B站、抖音等平台有许多优质佛教内容创作者,如“星云文化教育公益基金会”“济群法师”“贤二机器僧”等,通过通俗易懂的语言、生动的动画解读佛法,适合初入门者。“贤二机器僧”以漫画形式回答生活问题,将禅意融入日常,轻松有趣。

在线社群与问答平台

佛教问答平台(如“知乎佛教话题”“佛教在线论坛”)可解答具体疑问,如何理解‘空’?”“在家修行如何安排时间?”;线上社群(如微信群、QQ群)则能提供共修打卡、心得分享的机会,形成“云共修”的氛围,需要注意的是,线上信息需甄别,选择权威、正信的内容,避免被误导。

相关问答FAQs

Q1:普通人如何开始接触佛教?没有基础会很难吗?

A:普通人接触佛教可从“三步走”开始:第一步,通过轻松的入门书籍(如《佛法概论》《正见:佛陀的教导》)或短视频(如“一分钟了解佛教”)建立基本认知;第二步,参与寺庙的“开放日”或体验活动,如过堂、抄经,感受佛教氛围;第三步,选择一种简单修行(如每日10分钟禅修、持一句佛号),循序渐进,佛教智慧并非高深莫测,而是贴近生活,只要带着开放心态,人人都能从中受益。

Q2:佛教修行是否需要放弃家庭和生活?必须出家吗?

A:不需要,佛教强调“方便有多门”,出家修行只是其中一种方式,绝大多数人选择“在家修行”(居士),在家修行同样可以净化心灵、增长智慧,核心在于“发心”与“实践”:将佛法融入家庭生活(以慈悲对待家人、以诚信对待工作),在职场中践行“不妄语、不偷盗”,在日常生活中保持觉察,出家是“舍小家为大家”,为弘法利生奉献,但并非修行的唯一路径,在家居士同样可以通过“五戒十善”“六度波罗蜜”成就自己,利益他人。