定恒法师的书法,是当代佛教艺术中一道独特的风景线,它以笔墨为媒介,将禅修的澄明心境与书法的艺术韵律熔于一炉,形成了兼具佛家禅意与文人风骨的独特风格,作为一位深谙佛法与书道的修行者,定恒法师的书法不仅是艺术创作的呈现,更是其修行境界的直观体现,字里行间流淌着对“心”的观照与对“道”的体悟。

定恒法师的书法之路,始于其对佛法的深刻理解与对传统文化的执着坚守,早年出家后,他不仅在经教义理上精进不辍,更将书法视为“修行资粮”,以笔墨为镜,观照自心,在他看来,书法并非单纯的技巧展示,而是“以心运笔,以笔传心”的过程——下笔时的专注、行笔时的从容、收笔时的圆满,与禅修中“制心一处,无事不办”的境界异曲同工,他的作品少有刻意雕琢的痕迹,更多呈现出一种“无意于佳乃佳”的自然之态,正如禅宗所追求的“平常心”,于平淡中见真味,于简净中显深意。

从艺术风格来看,定恒法师的书法博采众长,融碑帖于一炉,形成了雄浑中见灵秀、厚重中含空灵的独特面貌,其用笔以中锋为主,辅以侧锋变化,线条圆融遒劲,如绵里裹铁,既有碑学的浑厚质拙,又含帖学的灵动飘逸,尤其在书写经文偈语时,他善于通过线条的粗细、曲直、轻重、徐疾,传递不同的情感与意境:写“心经”般若智慧时,线条简净空灵,如“羚羊挂角,无迹可求”;写“金刚经”应无所住时,笔势开张豪迈,似“大江东去,浪淘尽千古风流人物”,结体上,他打破常规书体的界限,楷书端庄而不失拙趣,行草流畅而蕴含静气,字形大小错落,欹正相生,于不对称中求平衡,于变化中见和谐,恰如禅宗“不二法门”的中道观,不执著于“有”,也不沉溺于“无”,于矛盾中统一,于动态中安定。

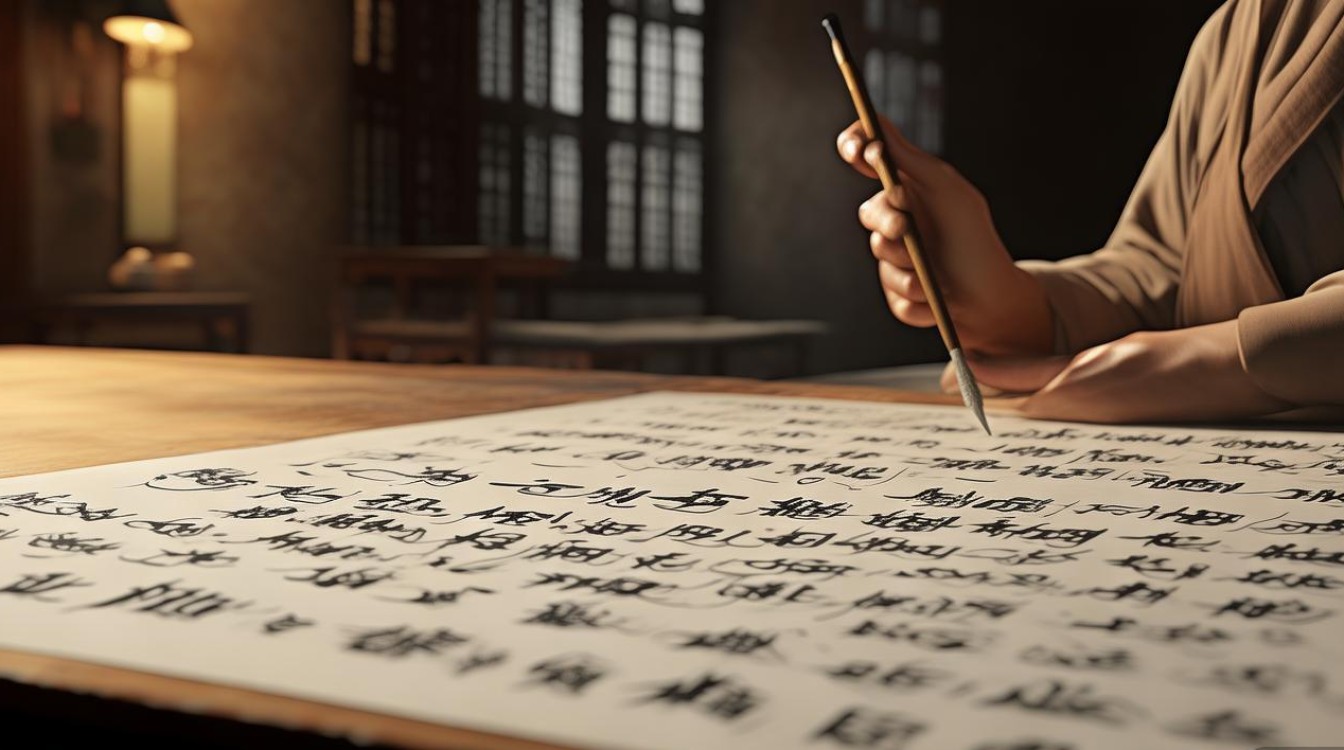

墨法的运用是定恒法师书法的另一大亮点,他深谙“墨分五色”的奥义,根据书写内容与心境调整墨色浓淡,形成丰富的层次感,写庄严佛号时,多用浓焦墨,墨色沉厚如古松,传递出对佛法的虔诚与敬畏;写禅诗小品时,则常以淡墨或渴笔为之,墨色氤氲如云烟,营造出空寂淡远的禅意氛围,尤其擅长“飞白”笔法,枯笔处丝丝露白,如“屋漏痕”般自然天成,既增加了线条的质感与张力,又暗喻“虚空”之境——正如《心经》所言“色不异空,空不异色”,墨色的实与飞白的虚相互映照,彰显出“色即是空,空即是色”的哲理内涵。

章法布局上,定恒法师的作品讲究“计白当黑”,留白处如禅堂空寂,给人以“无画处皆成妙境”的想象空间,字与字、行与行之间疏密有致,顾盼生姿,既有“疏可走马”的开阔,又有“密不透风”的紧凑,形成一种流动的韵律感,这种布局并非刻意设计,而是书写时心境的自然流露,正如他所言:“写字如坐禅,心平则字稳,意定则章成。”观者面对其作品,仿佛能透过笔墨看到他书写时的专注与安详,进而感受到一种超越语言的宁静与平和,这正是书法“达其性情,形其哀乐”的艺术感染力。

定恒法师的书法不仅在国内佛教界与艺术界广受赞誉,更成为传播中华优秀传统文化与禅宗思想的重要载体,他的作品常被海内外寺院、文化机构及收藏家珍藏,许多人通过欣赏他的书法,对佛教的“空”“静”“慧”有了更直观的理解,在他看来,书法的终极意义不在于“被看见”,而在于“唤醒”——唤醒人们内心本自具足的宁静与智慧,正如他常说的:“笔墨是舟,渡人渡己;心性是岸,不离不弃。”

相关问答FAQs

问:定恒法师的书法与其他佛教书法家的作品相比,有哪些独特之处?

答:定恒法师书法的独特性主要体现在“禅意与自然的深度融合”,相较于部分佛教书法家更侧重“庄严法相”或“古朴金石气”,他的作品更强调“无心而书”的自然状态,少有刻意安排的禅意符号,而是通过线条的流动、墨色的变化与章法的疏密,传递“不立文字,直指人心”的禅宗思想,他书写“应无所住”时,笔势随性而动,字形大小不拘,看似“不经意”,实则每一笔都是当下心境的流露,这种“无法之法”的境界,更贴近禅宗“平常心是道”的核心,他在墨法上对“飞白”与“淡墨”的运用尤为大胆,常以枯笔表现“无常”,以淡墨营造“空寂”,形成了极具辨识度的个人风格。

问:普通人如何通过欣赏定恒法师的书法来体悟禅意?

答:欣赏定恒法师的书法,可从“观线条”“品留白”“悟文字”三个层面入手,观线条”,不必纠结于“像不像”,而是感受线条的“气韵”——是圆融流畅还是顿挫有力?是沉静内敛还是灵动飞扬?线条的状态即是心境的映射,如线条如“行云流水”,可体悟“随缘不变”的自在;如线条如“古藤盘曲”,可感受“历经沧桑”的通透,品留白”,注意作品中的空白处,留白并非“无”,而是“有”的延伸,如同禅修中的“止念”,让心在空白处沉淀,体会“空”的意境,悟文字”,结合书写的内容(如佛经偈语、禅诗),边看边思,比如看到“一切有为法,如梦幻泡影”,可联想线条的虚幻与墨色的无常,将书法中的“相”与禅理中的“性”相结合,从而达到“观书修心”的效果。