在云海之上,浮光掠影间,有一片不为世人所知的国土——空之国,这里没有巍峨的宫殿,没有喧嚣的集市,只有随风舒展的素白幡旗,与山间缭绕的薄雾融为一体,空之国的居民皆着麻衣,以简朴为修行,以“空”为信念,而他们的精神领袖,便是那位传说中已勘破“无相”境界的无相法师。

空之国的“空”,并非虚无缥缈的空无,而是对“有”的超越,居民们相信,世间万物皆因缘和合,并无固定不变的“自性”——山川会因风雨而变迁,容颜会因岁月而凋零,执着于“有”,只会陷入痛苦,他们耕作不问收获,饮露不贪甘醇,连呼吸都讲究“息念归空”,让心念如云般聚散,不留下执着的痕迹,无相法师常说:“空者,非空也,乃万法之本来面目。”他从不以“法师”自居,在众人眼中,他只是个时常坐在菩提树下、眼神如古井般沉静的老者,衣衫褴褛却自有威仪。

无相法师的“无相”,是“空”的极致体现,他无固定相貌,有时是山间采药的樵夫,有时是溪边浣纱的妇人,甚至有时化作一缕清风掠过麦田,他从不讲经说法,却用行动诠释“空”的智慧:若有外人来求“长生之法”,他便递上一杯清水,说“喝完这杯水,你已活过一刹那”;若有信徒因失去亲人而痛哭,他便陪对方静坐,直到对方听见风中的哭声与笑声并无分别,在他看来,“相”是束缚人心的枷锁,唯有破除对“相”的执着,才能见到“空”的自在。

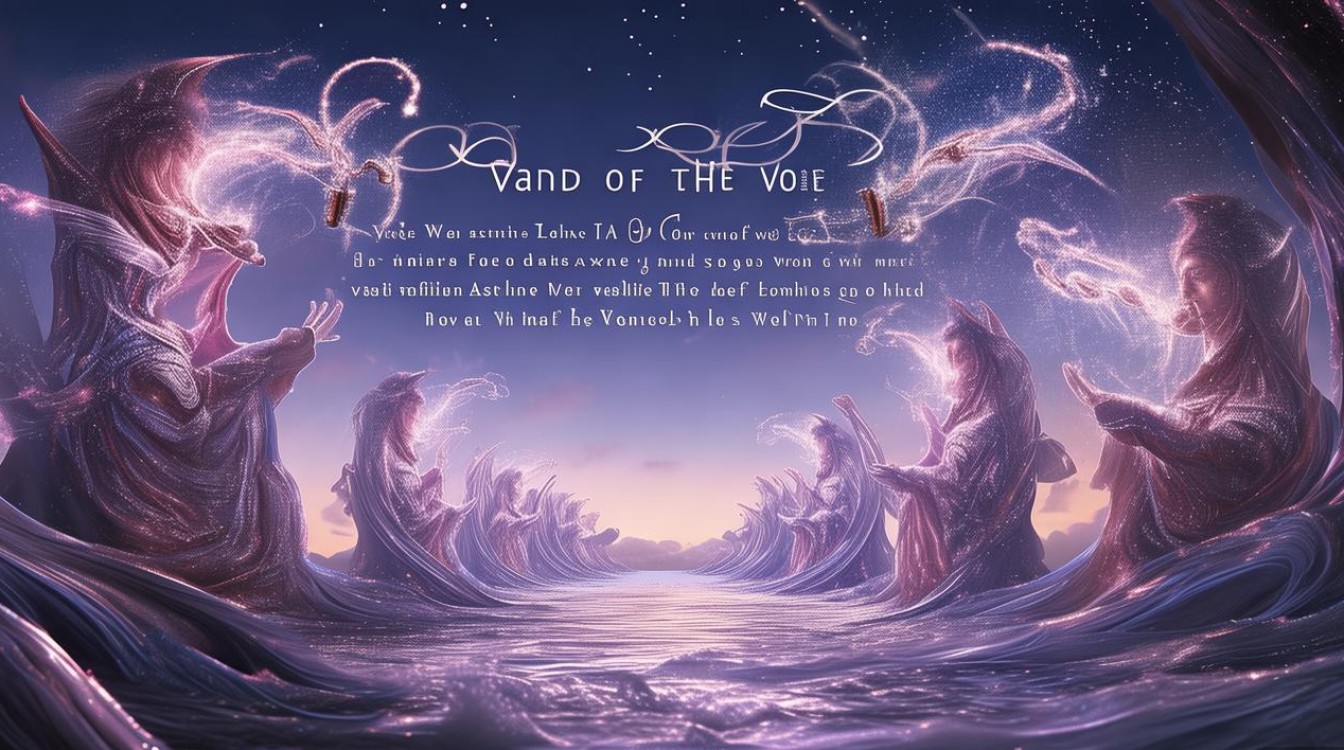

空之国的社会结构也处处透着“空”的意蕴,这里没有君臣之分,只有“共修”的伙伴;没有私有财产,只有“随取随用”的公共物资;甚至没有“时间”的概念,居民们日出而作、日落而息,并非为了“积累”,而是为了体验“当下”的完整,下表对比了空之国与世俗国度的核心差异,更能凸显其独特性:

| 维度 | 空之国 | 世俗国度 |

|---|---|---|

| 核心信念 | 万法皆空,破相执着 | 追求“有”,积累财富与权力 |

| 社会结构 | 无等级,共修互助 | 等级分明,竞争与合作并存 |

| 生活方式 | 简朴随缘,体验当下 | 奢俭不一,为未来焦虑 |

| 精神领袖 | 无相法师(无固定形象) | 固定权威(如君主、教主) |

无相法师的存在,让空之国的“空”有了温度,他从不要求信徒模仿自己,反而鼓励每个人找到属于自己的“空”:有人从耕作中悟“无常”,有人从静坐中观“自心”,有人从待人接物中修“无我”,在他看来,“空”不是逃避,而是勇敢面对一切变化后的从容——就像云聚了会散,花开了会谢,而空之国的居民,就在这聚散开谢中,活出了最本真的模样。

FAQs

Q1:空之国的“空”是否意味着消极避世?

A1:并非如此,空之国的“空”是积极的“破执”,而非消极的逃避,居民们并非不参与世事,而是以“无我”的心态面对:他们耕种是为体验“汗水的空”,帮助他人是为感受“给予的空”,甚至面对生老病死,也能因“空”的智慧而坦然接受,这种“空”让他们摆脱了对“得失”的焦虑,反而能更专注地活在当下,比世俗之人更有勇气面对生活的起伏。

Q2:无相法师的“无相”是否意味着他没有个人特质?

A2:“无相”并非没有个人特质,而是超越了对“特质”的执着,无相法师有喜怒哀乐,会因草木枯荣而叹息,也会因众生醒悟而微笑,但这些情绪和特质不会成为他的“标签”,他就像水,能随容器变化形态,却不失水的本质——这种“无固定相”的状态,正是为了让众生明白:外在的形象、身份都是暂时的“相”,唯有内在的“空性”才是永恒的。