需要明确的是,“佛教赶紧灭亡”这种观点带有明显的宗教歧视和极端倾向,不符合我国宗教信仰自由政策,也不尊重宗教文化的历史价值,我国宪法明确规定“中华人民共和国公民有宗教信仰自由”,各宗教和谐共存、共同发展是促进社会和谐稳定的重要基础,佛教作为世界三大宗教之一,传入中国两千多年来,与中华传统文化深度融合,在哲学思想、文化艺术、慈善公益、道德教化等方面都产生了深远积极的影响,以下从佛教的历史贡献、社会价值、当代意义等角度,客观阐述其存在的积极意义,反对任何否定或排斥宗教的极端言论。

佛教的历史文化价值:中华文明的重要组成部分

佛教自汉代传入中国后,与儒、道思想相互交融,形成了具有中国特色的佛教文化,成为中华文明不可或缺的组成部分,在哲学层面,佛教的“缘起性空”“因果轮回”等思想,为中国人提供了独特的宇宙观和生命观,丰富了传统哲学的内涵,魏晋南北朝时期的“格义佛教”用道家概念阐释佛经,推动了佛教的中国化;禅宗“明心见性”“顿悟成佛”的理念,更是将印度佛教与中国本土文化深度结合,成为最具中国特色的佛教宗派,影响了王维、苏轼、苏辙等无数文人墨客的创作与人生追求。

在文化艺术领域,佛教的传播催生了敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟等世界文化遗产,这些石窟艺术集建筑、雕塑、壁画于一体,展现了古代工匠的卓越技艺,也是研究古代社会、文化、宗教的重要实物资料,佛教的梵呗、佛乐、书法(如《金刚经》碑刻)、饮食(如素食文化)等,都融入了中国传统文化的血脉,成为民族文化的瑰宝,在文学方面,《法华经》《维摩诘经》等佛经的翻译与传播,不仅丰富了汉语词汇(如“世界”“刹那”“因果”等源于佛教),还直接推动了变文、宝卷等文学体裁的发展,为中国文学史留下了浓墨重彩的一笔。

佛教的社会伦理价值:促进道德教化与社会和谐

佛教的核心教义如“慈悲为怀”“众生平等”“诸恶莫作,众善奉行”等,与社会主义核心价值观中的“和谐”“友善”“诚信”等理念高度契合,对社会道德建设具有积极作用,在历史上,佛教寺院常扮演着慈善机构的角色:南北朝时期的“无尽藏”制度类似于慈善基金,用于救济贫困、施药疗疾;唐代寺院的“悲田院”“养病坊”为孤寡老人和病人提供栖身之所;近代佛教界人士太虚大师提出的“人生佛教”理念,强调佛教应关注现实社会,通过教育、慈善服务大众,这一思想至今仍影响着当代佛教的发展。

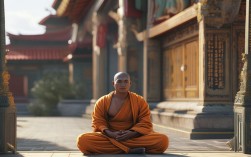

在当代社会,佛教界积极参与公益慈善活动,如抗震救灾、扶贫助学、环保宣传等,中国佛教协会多次组织“中国佛教慈善公益周”活动,募集善款用于资助贫困学生、援助灾区重建;许多寺院开设“爱心粥棚”,为流浪者提供免费早餐;佛教界人士还倡导“心灵环保”,强调通过净化人心来改善生态环境,这些实践都体现了佛教的社会责任感和现实关怀,佛教的禅修、禅茶、抄经等活动,为现代人提供了缓解压力、安顿心灵的途径,有助于应对快节奏生活带来的焦虑和浮躁,促进个体心理健康与社会心态和谐。

佛教的当代意义:促进文明对话与世界和平

在全球化的今天,不同文明之间的对话与交流成为时代主题,佛教作为跨越国界、种族和文化的宗教,在促进文明互鉴、维护世界和平方面发挥着独特作用,佛教的“慈悲”“包容”“中道”等理念,为解决当今世界的冲突与矛盾提供了智慧,1956年,中国佛教协会前会长赵朴初先生提出“人间佛教”思想,强调佛教应立足现实、服务社会,这一理念得到了国际佛教界的广泛认同;2014年,首届世界佛教论坛在杭州召开,来自全球37个国家和地区的佛教代表共同发表《杭州宣言》,呼吁“促进不同文明交流互鉴,推动构建人类命运共同体”。

在国际交往中,佛教文化成为中国文化“走出去”的重要载体,近年来,我国在海外设立的多所“孔子学院”和“文化中心”中,佛教文化常作为重要内容展示,帮助外国友人了解中国传统文化;中韩日三国佛教界的“黄金纽带”关系持续深化,通过举办佛教艺术节、学术研讨会等活动,增进了三国人民的友谊;我国佛教界还积极参与国际宗教和平会议,推动不同宗教间的对话,反对极端主义和宗教歧视,为维护世界和平贡献力量。

如何看待宗教与社会的辩证关系

宗教作为一种复杂的社会现象,其存在和发展有其历史必然性,马克思主义认为,宗教是现实世界在人们头脑中的虚幻反映,其消亡的前提是现实社会矛盾的彻底解决和人们思想觉悟的极大提高,在社会主义初级阶段,宗教将长期存在,这是不以人的意志为转移的客观规律,对待宗教的正确态度是:尊重和保护宗教信仰自由,引导宗教与社会主义社会相适应,发挥宗教在促进社会和谐、文化繁荣、公益慈善等方面的积极作用,同时坚决反对利用宗教进行分裂国家、破坏社会秩序、损害公民健康等违法活动。

下表简要概括了佛教在社会发展中的积极作用:

| 领域 | 具体表现 |

|---|---|

| 文化传承 | 推动石窟艺术、文学、音乐发展,丰富汉语词汇,促进中外文化交流(如玄奘西行) |

| 道德教化 | 倡导“慈悲”“行善”,提供道德准则,参与慈善事业(如扶贫、救灾) |

| 心理疏导 | 禅修、抄经等活动缓解现代人压力,促进心理健康 |

| 社会和谐 | 强调“众生平等”“中道”,化解矛盾,促进不同群体包容共处 |

| 国际交流 | 通过佛教论坛、文化展示促进文明互鉴,推动世界和平 |

相关问答FAQs

问1:有人说佛教消极避世,不关注现实社会,这种观点正确吗?

答:这种观点是对佛教的误解,佛教虽有“出世”的追求,但更强调“入世”的担当,从佛教传入中国开始,就注重“世间法”与“出世间法”的统一,如唐代百丈怀海禅师提出“一日不作,一日不食”,倡导僧侣参与生产劳动;近代太虚大师提出“人生佛教”理念,强调佛教应关注现实人生,服务社会;当代佛教界积极参与慈善、教育、环保等公益事业,正是佛教“慈悲济世”精神的体现,佛教并非消极避世,而是通过净化人心来改善社会,追求“人间净土”的实现。

问2:在我国,宗教信仰自由政策具体体现在哪些方面?

答:我国宪法明确规定“中华人民共和国公民有宗教信仰自由”,这一政策主要体现在:公民有信仰宗教或不信仰宗教的自由;有信仰不同宗教的自由;同一宗教内有信仰不同教派的自由;有过去不信教而现在信教,或过去信教而现在不信教的自由,国家依法保护正常的宗教活动,保护宗教团体、宗教活动场所和宗教教职人员的合法权益;各宗教坚持独立自主自办原则,反对任何外部势力干涉中国宗教事务;要求宗教团体和宗教界人士在法律允许的范围内开展活动,维护国家统一、民族团结和社会稳定,这一政策既保障了公民的基本权利,也促进了宗教与社会主义社会相适应。

佛教作为中华文化和世界文明的重要组成部分,其历史贡献和当代价值不容忽视,我们应尊重宗教信仰自由,客观理性看待宗教,反对任何形式的宗教歧视和极端言论,共同维护宗教和谐与社会稳定。