清晨的寺庙里,香雾还未散尽,那只黄狗已经趴在山门前的石阶上,歪着头看僧人早课,它不懂梵唱的含义,却对木鱼声格外敏感——每当木鱼敲响,它的耳朵就会轻轻抖动,尾巴尖在石板上划出无形的弧线,这只流浪狗在寺庙待了三年,见过无数香客来来往往,也听过无数遍经文诵念,它不懂“缘起性空”,却会在施主放下食物时微微低头,用鼻尖轻触对方的鞋尖;它不懂“慈悲为怀”,却会主动照顾受伤的麻雀,用身体为小鸟挡住山风,有人说,狗看着佛教,就像看着一面模糊的镜子——它看不懂镜上的文字,却照见了镜中自己最本真的模样。

慈悲:以本能守护的生命温度

佛教讲“慈悲”,是“无缘大慈,同体大悲”,是不带分别心的爱与守护,这只黄狗不懂这么深奥的道理,却用最本能的行动诠释着慈悲的力量,去年雨季,寺庙后院的墙角塌了个洞,一只刚出生的小猫掉进了坑里,喵喵直叫,黄狗围着坑转了三圈,没有像往常一样扑上去,反而小心翼翼地把前爪伸进坑里,试图把小猫捞出来,小猫太滑,它试了几次都没成功,索性趴在坑边,用身体挡住雨水,直到僧人发现,用竹竿把小猫救上来,小猫被抱走时,它还跟着走了几步,直到看不见才回到坑边,对着空坑“呜呜”叫了两声,像是在道别。

它对人的慈悲更显纯粹,寺庙里常有来求愿的香客,有人带着哭腔跪在佛像前,说着家里的烦心事,黄狗从不凑热闹,只是远远地趴在香案下,把头搁在两只前爪上,安静地听着,有一次,一个女人在佛前哭得昏厥过去,黄狗突然站起来,用头轻轻蹭她的手背,又用舌头舔了舔她的脸颊,女人被惊醒,看着眼前的狗,眼泪流得更凶,却不知为何,心里突然踏实了许多,僧人说,狗有灵性,它能感受到人的痛苦,却不会评判,只会用最简单的方式给予陪伴——这种不问缘由的守护,正是佛教“慈悲”最朴素的模样。

平等:打破身份的生命联结

佛教的核心是“众生平等”,无论贫富贵贱、人畜有别,在生命本质上都是相同的,黄狗在寺庙里,似乎天生明白这个道理,它不会因为香客穿着华贵的绸缎就摇尾讨好,也不会因为有人衣衫褴褛就躲得远远的,有一次,一个衣衫破旧的乞丐坐在山门下啃干粮,黄狗走过去,把头搁在乞丐的膝盖上,乞丐愣了愣,掰了半块饼给它,它没有立刻吃,而是先闻了闻,然后才小口小口地啃,乞丐的手被它蹭得暖暖的,咧开嘴笑了。

对寺庙里的其他动物,它也一视同仁,后院有几只流浪猫,平时总抢它的食,它从不跟猫计较,最多被抢急了“呜”一声,就退到一边,等猫吃完了才慢慢过去舔食盆,有一只瘸腿的老猫,走路一瘸一拐,黄狗反而会特意把食物叼到老猫面前,用鼻子拱拱老猫的身体,示意它先吃,僧人常说,狗看世界,只有“能给”和“不能给”,没有“你的”和“我的”;而人类总在分别里制造隔阂——穿什么衣服、说什么话、有多少钱,这些标签在狗眼里,远不如一块馒头、一个抚摸来得实在。

轮回:生灭之间的自然禅意

佛教讲“轮回”,是生命的流转不息,生老病死本是常态,黄狗在寺庙待了三年,见过生命的诞生,也见过生命的消逝,去年春天,寺庙里养的一只老乌龟死了,僧人把它埋在后院的菩提树下,黄狗跟着去了,看着僧人把土盖上去,它就在旁边趴着,一动不动,直到天黑才回到山门,从那以后,它每天都会去菩提树下转一圈,用爪子扒拉扒拉落叶,好像在找什么。

它自己的轮回也在悄然发生,刚来寺庙时,它瘦得皮包骨头,走路都打晃,现在毛色油亮,肌肉结实,有一次,它在山门被野狗咬伤,腿上流了很多血,僧人给它上了药,它疼得发抖,却一声没叫,只是把头埋在僧人的手里,伤口好了之后,它再遇到野狗,会下意识地竖起毛发,但从不主动攻击,只是护住自己的领地,僧人说,狗不懂“轮回”的字面意思,但它懂“伤会好,痛会过去”,懂“失去之后会有新的开始”——这种对生灭的坦然,不正是佛教“随缘不变,不变随缘”的体现吗?

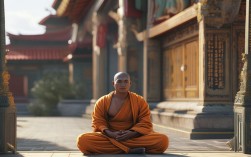

当下:专注于此刻的修行

佛教强调“活在当下”,不执着于过去,不焦虑于未来,专注于此刻的呼吸与感受,黄狗的生活,活在当下”的范本,它不会想“明天有没有饭吃”,因为此刻的施主已经蹲下来摸它的头;它不会纠结“昨天被野狗追了”,因为此刻的阳光正好,可以躺在石阶上晒肚皮,有一次,僧人在给它梳毛,梳着梳着,它突然睡着了,呼噜声打得震天响,僧人笑了,手里的梳子停了,它也没醒,仿佛整个世界只剩下此刻的温暖。

“修行”就是认真对待每一刻:吃东西时细嚼慢咽,走路时鼻子贴近地面闻花香,睡觉时把耳朵贴在地上听风声,人类总在为过去懊悔“如果当初……”,为未来焦虑“明天会……”,却忽略了此刻的阳光、此刻的风、此刻身边的人,而狗用它的简单告诉我们:所谓“当下”,不是刻意的修行,而是像吃饭、睡觉一样,把每一刻都活成唯一的一刻。

佛教教义与狗的行为隐喻对照表

| 佛教核心概念 | 狗的具体行为表现 | 隐读解读 |

|---|---|---|

| 慈悲(无缘大慈) | 照顾受伤的小猫,陪伴哭泣的香客 | 不问缘由的守护,是超越分别心的本能善意 |

| 众生平等 | 对富人与乞丐、人与动物一视同仁 | 打破身份标签,以生命本身而非外在条件联结世界 |

| 轮回(生灭无常) | 见过老乌龟之死,坦然面对自身伤痛 | 接纳生命的流转,在生灭中保持平和 |

| 活在当下 | 专注于食物、陪伴、阳光,不执着过去未来 | 以最本真的状态体验此刻,是修行的基础 |

狗看着佛教,看着看着,就成了佛教的一部分,它不懂经文,却用一生践行着慈悲、平等、接纳与专注;它不懂修行,却以最朴素的方式,诠释着“众生皆有佛性”的真谛,或许,佛教从来不是高高在上的教条,而是藏在每一个生命里的本能——就像这只黄狗,它不懂什么是“佛”,却活成了佛的样子。

而人类呢?我们总在追求复杂的道理,却忘了最简单的善良;总在纠结宏大的意义,却忽略了眼前的温暖,下次再见到寺庙里的狗,不妨蹲下来摸摸它的头——它不懂你的烦恼,但它会告诉你:此刻的阳光,正好;此刻的善意,足够。

FAQs

Q1:狗能理解佛教教义吗?

A:狗无法理解佛教的文字教义(如“缘起性空”“六道轮回”等抽象概念),但它们能通过本能感知并践行佛教的核心精神,狗的忠诚、守护、对弱者的怜悯,对应佛教的“慈悲”;对不同生命一视同仁的态度,对应“众生平等”;专注于当下(如认真吃饭、陪伴)则暗合“活在当下”的修行,这种“行为上的契合”,让狗成为佛教理念最本真的“践行者”,尽管它们并不“理解”这些概念。

Q2:佛教如何看待狗等动物的生命?

A:佛教认为,所有生命都具有“佛性”,即成佛的可能性,动物也不例外,佛教将生命分为“六道”(天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱),狗属于“畜生道”,其生命虽受业力束缚,但同样值得尊重,佛教强调“不杀生”,反对虐待动物,主张以慈悲心对待一切众生,寺庙中常有流浪狗被僧人照顾,正是基于“众生平等”的生命观——动物的生命与人类一样,都是宝贵的,应被善待而非伤害。