佛教口传作为佛法传承的核心方式,自佛陀时代便以“如是我闻”的师徒相授模式延续千年,其核心在于通过语言、仪轨与心法传递,将抽象的教义转化为可感知的实践智慧,随着数字技术的发展,“佛教口传视频”应运而生,既保留了传统口传的温度,又突破了时空限制,成为当代弘法的重要载体,这种形式并非简单的“视频+佛教”,而是对传统口传基因的现代转化,其内涵与价值值得深入探讨。

佛教口传的传统根基与视频化的必然性

佛教从创立之初便以“口耳相传”为命脉,佛陀在世时,通过随机说法、问答辨析将四圣谛、八正道等教义传递给弟子,阿难尊者结集经典时,亦以“如是我闻”强调“亲耳听闻”的真实性,早期佛教传播中,“十二部经”中的“修多罗”(契经)“伽陀”(重颂)“和伽那”(记别)等,均需通过口诵心记传承,法师需以音声、语调、节奏传递经文背后的深意,如《法华经》中“以音声作佛事”,便凸显了口传在沟通佛理与众生心识中的独特作用。

传统口传依赖“师徒面对面”的场域:法师的语气轻重、肢体语言,弟子的发问与回应,共同构成“语境化”的传递过程,这种模式下,教义不仅是知识,更是“生命的实践”——法师需根据弟子根基调整说法,弟子则在互动中印证心性,现代社会人口流动加速、生活节奏加快,传统“寺院-讲堂”的口传模式难以满足广泛需求,视频化成为必然选择:它将法师的讲经、开示、修行指导转化为可存储、可传播的数字内容,让偏远地区、忙碌的都市人也能“亲临”法席,延续“亲闻法要”的传统。

佛教口传视频的多元形态与核心特征

当代佛教口传视频已发展出丰富形态,可根据内容与功能分为四类,其核心特征始终围绕“口传”的本质——以语言为媒介,传递“教理”与“心法”的统一。

| 形式类型 | 内容特点 | 传播优势 | 代表场景 |

|---|---|---|---|

| 法师讲经系统视频 | 按部就班阐释一部经典(如《金刚经》《心经》),结合公案、注疏,兼顾教理与修证逻辑 | 权威性强,适合系统学习;保留法师个人风格(如方言、语速),增强亲和力 | 寺院官网(如佛光山、少林寺)、佛教APP(如“学佛网”“静心阁”) |

| 修行指导短视频 | 聚焦具体实践(如打坐姿势、持咒方法、过斋仪轨),时长5-15分钟,步骤演示清晰 | 直观易学,碎片化观看;解决“修行无从下手”的痛点,适配现代生活节奏 | 抖音、快手等平台的“禅修”“佛学”账号,如“师父来了”“禅茶一味” |

| 佛教文化纪录片 | 以口传为线索,串联寺院历史、高僧大德行迹、非遗技艺(如梵呗、抄经) | 深度还原文化语境,展现口传背后的“活态传承”;兼具科普性与人文性 | B站“纪录片”频道、央视《记住乡愁》佛教专题 |

| 直弘法互动视频 | 法师通过直播实时答疑,结合网友提问开示,或举办在线共修(如诵经、打坐) | 实现双向互动,延续传统“问答辨析”模式;增强参与感,构建线上佛教社群 | 抖音直播、微信视频号“云禅寺”“智慧行” |

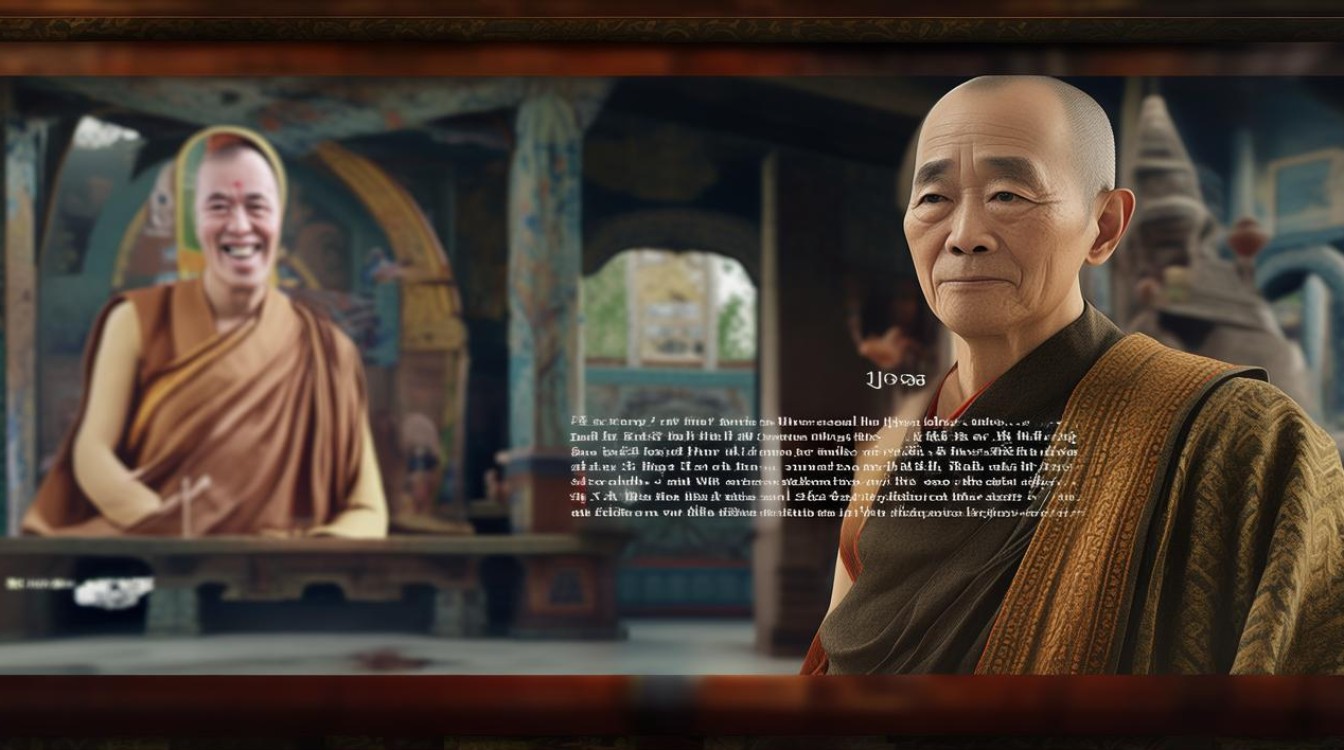

这些形态的共同特征在于“口传的在场性”:视频并非冰冷的影像,而是通过法师的语气(如开示时的慈悲、呵斥时的警醒)、眼神(如注视镜头时的“直指人心”)、肢体动作(如比划手印时的庄严),还原传统口传中“以心传心”的氛围,净空法师的讲经视频虽为录播,但其抑扬顿挫的语调、结合现实的譬喻,仍让无数观众感受到“亲闻法要”的触动;某些禅修短视频中,法师对“观呼吸”的轻声引导,如同在旁耳提面命,帮助初学者快速进入状态。

佛教口传视频的价值与挑战

佛教口传视频的价值,首先在于“传承的普惠性”,它打破了地域限制:偏远山寺的老法师可通过视频将濒临失传的梵呗唱腔传向世界;海外华人能通过母语视频维系文化认同;年轻人用动画演绎的《百喻经》,让古老寓言以生动方式走进校园,它是“教理与修证的桥梁”:传统经典晦涩难懂,视频通过法师的白话解读、生活化举例(如用“磨刀喻”说明修行需耐心),让抽象教义落地;修行指导类视频则直接回应“如何做”的疑问,避免“纸上谈兵”。

但挑战亦不容忽视,其一,“语境的缺失风险”:传统口传中“应机说法”的灵活性,在视频传播中可能被简化为“标准化内容”,若法师不了解受众根基,易导致“听不懂”或“误解”,其二,“商业化侵蚀”:部分视频过度包装“高人设”“神通异象”,背离佛教“依法不依人”的本怀,甚至出现“付费开光”“课敛功德”乱象,其三,“实践的割裂”:若观众仅沉迷于“收藏视频”“转发功德”,而忽略实际修持,便违背了佛教“解行并重”的核心,对此,正信佛教界已开始规范:如中国佛教协会发布《互联网宗教信息服务管理办法》,强调内容需符合教义;许多法师在视频中反复叮嘱“闻法后需实修”,引导观众从“看视频”走向“行持”。

佛教口传视频是传统与现代的智慧融合:它以数字技术为“舟筏”,载着千年口传的“法脉”驶向当代众生,其生命力不在于形式的新颖,而是否守住了“口传”的初心——以语言传递智慧,以影像接引慈悲,当我们在视频中聆听法师开示,不仅是“听声音”,更是与千年传承的“心法”相遇;当我们将视频中的指导转化为日常修行,便是让“口传”从“影像”回归“生命”,实现真正的“佛法在世间”。

相关问答FAQs

Q1:佛教口传视频能完全替代传统师徒口传吗?

A:不能,传统口传的核心是“心传”——法师通过长期观察弟子根基,以个性化语言、甚至“棒喝”等非常规手段点拨,弟子则在当面互动中印证心性,这种“应机说法”和“心法印证”是视频难以完全替代的,视频更适合作为“普及性”传播,而深度修持(如禅宗参禅、密宗灌顶)仍需师父当面指导,确保“法脉清净”与“修证无误”。

Q2:如何辨别佛教口传视频内容的真伪?

A:可从三方面判断:一是“是否符合三法印”(诸行无常、诸法无我、涅槃寂静),若宣扬“神通治病”“求富贵”等违背教义的内容,需警惕;二是“是否强调解行并重”,正信视频会引导观众“闻后实修”,而非仅要求“转发点赞”;三是“来源是否正规”,优先选择寺院、佛教协会认证的账号,或高僧大德亲自参与的内容,避免被“伪高僧”“商业机构”误导。