在佛教的教义体系中,“自私”被视为一种根本性的无明烦恼,是众生流转轮回、不得解脱的核心障碍,佛教认为,一切痛苦的根源在于对“自我”的执着,而“自私”正是这种执着的外在表现,要理解佛教对“自私”的态度,需从“无我”的智慧、“慈悲”的修行以及“对治烦恼”的方法三个维度展开,方能深入把握其精神实质。

“无我”:破除自私的认知根基

佛教的核心教义之一是“无我”(Anattā),即否定存在永恒、独立、主宰的“自我”(我),在《阿含经》等经典中,佛陀将“我”剖析为“五蕴和合”——色(物质身体)、受(感受)、想(认知)、行(意志)、识(意识)的暂时聚合,如同流水、火焰、聚散的泡沫,并无实体可执,众生因无明,误将五蕴的暂时组合认作“我的身体”“我的想法”“我的利益”,从而产生“我执”( atta-ditthi),进而衍生出对“我”的贪爱(贪)、对“损害我者”的嗔恨(嗔)、对“我所有”的愚痴(痴),这便是“自私”的心理根源。

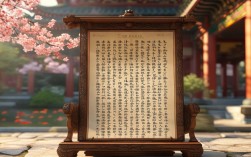

一个人若执着于“我的财富”,便会因担心失去而焦虑,因他人觊觎而猜忌;若执着于“我的名誉”,便会因他人评价而起伏,因维护形象而造作,这些行为本质上都是将“五蕴假我”当作真实,从而被自私的烦恼所系缚,正如《金刚经》所言:“凡所有相,皆是虚妄;若见诸相非相,则见如来。”唯有通达“无我”的真理,才能从根本上破除对“自我”的执着,为超越自私奠定认知基础。

自私的表现与过患:从个体痛苦到世间冲突

佛教认为,自私不仅是个体内心不安的根源,也是世间种种矛盾与苦难的源头,从个体层面看,自私者始终被“我”与“我所”的分别心所困,内心充满匮乏感与焦虑感,即使物质丰足,也会因“不满足”而痛苦,如同《法句经》比喻:“如足贪欲人,执取坚固财,彼所集财物,能自在受用?”自私者将精力耗费于追逐个人利益,却忽视了内心的净化与精神的成长,最终在“求不得”的痛苦中轮回。

从人际与社会层面看,自私会引发竞争、嫉妒、欺压等行为,当每个人都以“自我利益”为中心时,必然导致资源的争夺与关系的破裂,佛陀在《相应部》中曾指出:“嗔恨为毒本,过失如怨敌,何人怀嗔心,彼则多受苦。”自私引发的嗔恨与对立,不仅伤害他人,更让自身陷入恶业的泥潭,尤其在现代社会,极端的个人主义(即“极端自私”)更可能导致环境破坏、社会分化等全球性问题,这与佛教“众生平等”“依正不二”的理念背道而驰。

对治自私的修行:从慈悲利他到究竟解脱

佛教并非单纯批判自私,更提供了系统的对治方法,核心是通过“修慈悲”与“行六度”,将“自利”转化为“利他”,最终实现“自利利他、自觉觉他”的菩萨行。

修慈悲心:以“拔苦与乐”破除“自爱执”

慈悲是佛教修行的根本,分为“慈”(予乐)与“悲”(拔苦),修习慈悲观时,观想众生都曾做过自己的父母,皆希望离苦得乐,从而将对“小我”的爱扩展到一切众生,修“慈无量心”时,愿“一切众生无有众苦,但受诸乐”;修“悲无量心”时,愿“一切众生脱离一切苦”,通过反复观修,能逐渐淡化“我执”,生起“利益他人”的自然心念,正如《大智度论》所言:“慈悲之人,为法界身,自利利他。”

行六度:以布施、持戒等实践超越自私

六度(六波罗蜜)是大乘佛教菩萨的修行法门,更是对治自私的具体路径:

- 布施:通过财布施(给予物质)、法布施(分享智慧)、无畏布施(给予安全感),破除对“财物”“名利”的贪执,培养“无住布施”的心态(《金刚经》:“应无所住而生其心”)。

- 持戒:遵守“不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒”等戒律,规范行为,避免因自私而损害他人利益,为利他修行奠定基础。

- 忍辱:面对他人的误解、伤害时,不起嗔恨,观照“嗔恨之害”,培养包容心,将“我执”的刺转化为修行的养分。

- 精进:以不懈的努力修正自私习气,如《阿含经》中“策励其心,如救头然”,将利益众生作为修行动力。

- 禅定:通过坐禅观照“我”的虚幻性,如观呼吸时觉察“身非我、受非我、想非我”,削弱“我执”的力量。

- 般若:以“无我”“空性”的智慧观照一切,彻底破除对“自我”的实有执着,达到“三轮体空”(施者、受者、施物皆空)的境界,从根本上超越自私。

自私与无我的修行对比

| 维度 | 自私(我执) | 无我(修行目标) |

|---|---|---|

| 认知基础 | 执着“五蕴为我”,认为“我”实有 | 通达“五蕴皆空”,知“我”无实体 |

| 行为表现 | 以自我利益为中心,损他利己 | 以慈悲利他为怀,自利利他 |

| 心理状态 | 贪婪、焦虑、嗔恨、痛苦 | 慈悲、自在、清净、安详 |

| 结果导向 | 轮回受苦,增长恶业 | 解脱涅槃,成就佛道 |

相关问答FAQs

Q1:佛教强调“无我”,是否意味着完全否定个人利益?如何平衡自利与他利?

A:佛教并非否定个人合理的生存与发展需求,而是反对将“自我利益”绝对化、极端化的“自私”,佛陀在《善生经》中教导弟子“先当习戒,所当为者,当勤为之;所不应为,当远离之”,既要求规范行为(不损害他人),也鼓励“自利”(如精进修行、谋求正当生计),大乘佛教更提出“自利利他”的平衡之道:通过“自利”(修行智慧、能力)更好地“利他”(帮助众生),再以“利他”圆满“自利”(积累福报、消除我执),如同《维摩诘经》所言“先以欲钩牵,后令入佛智”,先满足众生合理需求,再引导其向善,这才是真正的智慧平衡。

Q2:普通人如何在日常生活中实践对治自私的方法?

A:对治自私无需一步到位,可从日常小事入手:

- 觉察“我执”:每当产生“我的”“我想”“我应该”的念头时,暂停片刻,观照“这个‘我’是谁?”,如观呼吸般觉察情绪的生灭,不被念头牵着走。

- 践行“微利他”:从布施一杯水、让一个座位、说一句温暖的话开始,体会“给予”的快乐,逐渐减少“索取”的心态。

- 修习“感恩心”:感恩父母的养育、师长的教诲、众生的付出,认识到“自我”的存在离不开他缘,破除“独立自我”的错觉。

- 学习“换位思考”:面对矛盾时,站在他人角度思考“如果我是他,我希望被如何对待?”,用慈悲化解对立。

关键在于“持续觉察,不断修正”,如《阿含经》所言“是法住法位,世间相常住”,将无我、慈悲的智慧融入生活,自私的习气自然逐渐淡化。