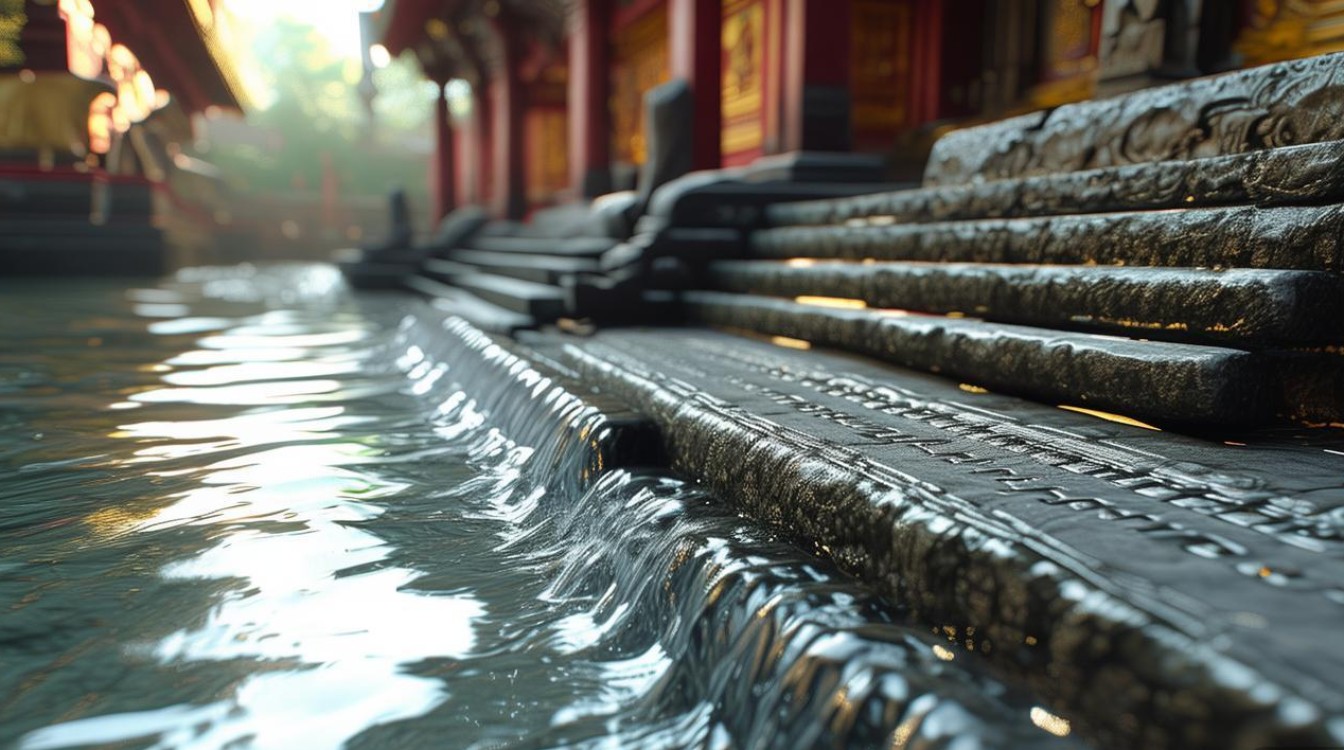

在佛教的修行体系中,“水洗”并非简单的物理清洁行为,而是一套承载深厚象征意义与修行实践的智慧体系,它以水为媒介,通过外在的仪式与内在的观想,实现心灵的净化、烦恼的消解与境界的提升,水在佛教中被赋予多重象征——它是清净无染的,能洗涤尘埃;它是包容平等的,能滋养万物;它是流动不息的,能映照无常,这些特质使“水洗”成为连接世俗与圣境、个体与宇宙的重要修行法门。

水在佛教中的象征意义:从“物象”到“心象”的升华

佛教对“水”的理解,早已超越其自然属性,升华为修行路上的“心象”符号。

清净之喻:水的清澈透明,对应众生本具的佛性。《六祖坛经》云“菩提本无树,明镜亦非台”,心如明镜,却被烦恼尘埃覆盖,而水洗的本质,便是拂去镜上尘垢,恢复本心的清净,正如《华严经》所言“心如工画师,能画诸世间”,水洗即是通过“观水净心”,让被贪嗔痴染污的心性回归澄明。

慈悲之喻:水有润物无声之德,滋养生命而不求回报,恰如佛菩萨的慈悲精神。《大般若经》中,水被喻为“平等性智”的象征——无论高贵低贱,水皆平等滋养;无论善恶美丑,水皆包容接纳,修行者通过水洗,观想自身具备水的慈悲,对众生生起无缘大慈、同体大悲。

无常之喻:水的流动不居,时刻变化,恰是“诸行无常”的最佳诠释。《阿含经》中,佛陀以“聚沫、水泡、阳焰、芭蕉、幻事”五喻破除对“常”的执着,水洗的过程即是对无常的体认:外在的水流不息,内在的烦恼也如流水般生灭,唯有观照本性,方能超越无常的恐惧。

佛教水洗的实践形式:仪式与观想的融合

佛教中的“水洗”并非单一行为,而是贯穿于仪式、修行与日常生活的多元实践,核心在于“外净其身,内净其心”。

(一)仪式中的水洗:以仪轨载道

浴佛仪式:这是佛教中最具代表性的水洗实践,源于佛陀诞生时“九龙吐水浴太子”的传说,每年农历四月初八浴佛节,寺院会用香汤净水(以多种草药熬制)沐浴太子像,象征洗除众生的无明烦恼,开启本有的智慧光明,仪式中,行者不仅要清洗佛像,更要观想“以水洗身,罪灭河沙”,通过外在的仪式触发内心的忏悔与净化。

水供与甘露法:在汉传、藏传佛教中,“供水”是重要的供养仪式,行者用七宝碗(象征七觉支)盛净水供奉佛菩萨,观想水能遍满法界,滋养一切众生,消除饥渴与业障,藏传佛教的“甘露灌顶”则更具深意:上师以甘露水(加持过的净水)浇灌弟子头顶,象征烦恼被洗净,佛性得以显现,此为“灌顶”的核心内涵——不仅洗去罪业,更授予修行密法的“权限”。

忏悔仪轨中的水洗:如《慈悲三昧水忏》,源于唐代悟达国师与人面疮的故事,其核心是通过“水忏”洗累世罪业,修行者需观想“八功德水”(澄净、清冷、甘美、轻软、润泽、安和、除饥渴、长养诸根)从佛菩萨心中流出,洗涤自身的贪嗔痴,并发露忏悔,誓不再造恶业。

(二)修行中的水洗:观想与实修结合

观水洗心:禅修中,行者常以水为所缘境,观想烦恼如浊水,智慧如清水,修“不净观”时,观想身体内外充满污秽之水,破除对身体的贪著;修“慈悲观”时,观想清净之水遍洒众生,消除其痛苦,这种观想并非空想,而是通过“心水”与“外水”的交融,让内心的净化具象化。

日常生活中的水洗:佛教强调“修行在日常”,洗手、洗脸、洗菜等行为,皆可成为修行契机,如《毗尼日用》中说“盥漱时,当念愿断一切恶,修一切善”,以“水”为提醒:在清洁身体的同时,也要“洗心”——断除恶念,保持善念,这种“生活禅”的智慧,让水洗从仪式走向生活,成为念念修行的道场。

(三)不同传统中的水洗差异(表格对比)

| 佛教传统 | 水洗仪式核心 | 代表法门 | 象征重点 |

|---|---|---|---|

| 汉传佛教 | 浴佛、水供、慈悲三昧水忏 | 忏悔法门、净土观想 | 洗罪净心、回归本具佛性 |

| 藏传佛教 | 甘露灌顶、药师佛水供 | 密法修行、本尊瑜伽 | 灌顶加持、转化烦恼为菩提 |

| 南传佛教 | 布施水、坐禅观水 | 禅修内观、体悟无常 | 观照流动、证悟无我 |

水洗的修行内涵:从“净化”到“超越”

佛教水洗的终极目标,并非停留在“清净”的层面,而是通过净化实现超越。

净化烦恼:水的“洗”,首先是对治贪嗔痴“三毒”,贪如油腻,需水洗去;嗔如沸火,需水熄灭;痴如淤泥,需水疏通,如《法华经》中“火宅喻”,众生被烦恼之火焚烧,而水喻“法味甘露”,能灭火清凉,解脱痛苦。

平等慈悲:水的平等性,让修行者超越二元对立,无论是清洁的水还是污浊的水,其本质仍是水;无论是善人还是恶人,其佛性本自清净,水洗的过程,即是打破“我执”,认识到众生平等,生起无缘大慈。

证悟实相:水的无常与空性,指向“诸法空相”,修行者观想水的流动,体悟“过去、未来”三世皆不可得,烦恼如水中泡,业障如影,实无自性,如《金刚经》所言“应无所住而生其心”,超越对“净”与“不净”的执着,契入“不垢不净”的中道实相。

相关问答FAQs

Q1:佛教水洗是否必须用真实的水?普通人没有条件去寺院,如何在家修行?

A:佛教水洗的核心是“心净”,而非执着于“水”的物象。《维摩诘经》云“欲得净土,当净其心;随其心净,则佛土净”,即使在家,也可通过“观想水洗”修行:每日洗手时,观想清水从指尖流入,洗去一天的疲惫与杂念;静坐时,观想八功德水从头顶灌入,遍满全身,消除业障,关键在于“用心”,而非形式。

Q2:水洗能消除所有业障吗?是否只需水洗就不用忏悔行善了?

A:水洗是“助缘”,而非“正因”,业障的消除需“忏悔、行善、智慧”三力具足:忏悔是“对治力”,如水洗去表面的污垢;行善是“集资净障力”,如让水保持流动,不生淤积;智慧是“根本智”,如体悟“罪性本空”,才能真正超越业障,若只执着于水洗而不忏悔、不行善,如同只洗杯子外壁而不清洗内壁,无法真正清净。