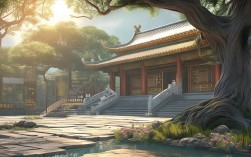

学佛人管理寺庙,本质上是将佛教的教义、戒律与现代社会管理理念相融合的实践过程,寺庙作为佛教信仰的核心载体、僧众修行的道场以及服务大众的公益空间,其管理不仅关乎寺院自身的有序运转,更直接影响正法住世与社会和谐,学佛人参与管理,需以“利乐有情、庄严国土”为根本目标,在遵循佛教根本教义的前提下,兼顾传统戒律与现代需求,实现道风建设、文化传播、公益服务与寺院运营的有机统一。

管理的核心理念:以戒为师,以悲为怀

佛教管理的核心在于“戒”与“悲”,戒是僧团和合共住的基础,也是寺院管理的根本准则。《四分律》中“戒为无上菩提本,应当一心持净戒”,明确了戒律在修行与管理中的核心地位,学佛人管理寺院,首先需以戒律规范自身行为,做到以身作则,如《梵网经》所言“孝名为戒”,将孝顺父母、恭敬师长、慈悲众生的精神融入管理实践,避免权力滥用、私心膨胀。

“慈悲”是管理的动力源泉,寺院管理并非单纯的行政事务,而是通过有序的运作,为众生提供精神寄托与实际帮助,无论是接待信众、组织法会,还是开展公益服务,均需以“无缘大慈,同体大悲”为出发点,关注信众的信仰需求与社会大众的现实困境,使寺院成为传递温暖与智慧的场所。

僧团管理:六和敬共住,和合增上

僧团是寺院的主体,僧团管理是寺院管理的核心,佛教强调“六和敬”——见和同解、戒和同修、身和同住、口和无诤、意和同悦、利和同均,这六项原则既是僧团共处的准则,也是寺院僧众管理的根本遵循。

见和同解要求僧众在根本教义上达成共识,以佛陀教法为依归,避免因见解分歧导致内部分裂,寺院可通过定期共学、法会研讨等方式,统一思想,巩固信仰根基。戒和同修即共同遵守戒律,从沙弥戒到比丘戒,乃至菩萨戒,均需如法持守,形成清净和合的道风。身和同住强调僧众在日常生活中相互尊重、和睦相处,通过共住规约明确作息、劳动、修行等分工,减少摩擦。口和无诤要求言语温和、善巧沟通,避免恶语两伤,维护僧团内部的和谐氛围。意和同悦则是心念相通、相互随喜,以包容之心对待彼此,形成积极向上的共住环境。利和同均涉及经济分配的公平性,寺院僧众的资具、收入需按戒律与规约共享,杜绝私利垄断,确保僧团凝聚力。

寺院需明确职事分工,如方丈(住持)总揽全局,监院(当家)负责日常运营,知客接待信众,维那主持法事等,各职事需各司其职、相互配合,形成高效有序的僧团管理体系,应重视年轻僧才的培养,通过丛林教育、参学交流等方式,提升僧众的佛学素养与管理能力,确保寺院传承后继有人。

财务管理:如法合规,取之有道,用之有度

寺院财务管理是管理工作的重点,直接关系到寺院的公信力与可持续发展,佛教主张“不蓄金钱”,但寺院作为宗教活动场所,需通过合理方式维持日常运营、弘法事业及公益慈善,因此财务管理需遵循“如法、透明、普惠”原则。

收入来源需合法合规,主要包括信众自愿供养(香火、功德)、法务活动收入(法会、佛事)、寺院自养收入(如农禅并产、文创产品)、公益捐赠等,严禁以宗教名义进行商业敛财或违规融资。支出项目应优先保障僧众基本生活(饮食、医药、修行所需)、寺院维护修缮、弘法事业(经书流通、法会组织)、公益慈善(扶贫、助学、救灾)等,避免将资金用于非宗教相关的商业投资或奢侈消费。

为确保财务透明,寺院需建立规范的财务管理制度,设立专门的财务管理小组,定期公示收支明细(如每月在公告栏、官网公开),接受信众与宗教部门的监督,对于大额支出,需经僧团会议或职事集体讨论决定,避免个人专断,以下是寺院财务管理核心原则与具体措施的简要对比:

| 核心原则 | 具体措施 |

|---|---|

| 如法合规 | 严格遵守《宗教事务条例》《民间非营利组织会计制度》,拒绝非法集资与商业活动。 |

| 公开透明 | 定期公示收支明细,设立财务监督小组,接受信众与主管部门审计。 |

| 取之有道 | 收入来源仅限信众供养、法务收入、自养项目及合法捐赠,不搞强制摊派或高价售卖。 |

| 用之有度 | 优先保障修行、弘法与公益,严格控制行政开支,杜绝铺张浪费。 |

信众服务与文化传播:以法为依,以文化人

寺院不仅是僧众修行的道场,也是服务信众、传播正信佛教的平台,学佛人管理寺院,需注重信众服务与文化传播,引导信众正信正行,避免迷信与功利化。

信众服务方面,应建立规范的接待制度,知客需耐心解答信众疑问,引导信众如法供养、正确参与法事(如强调法会重在祈福修行而非“交易”),针对不同信众的需求,可开设皈依仪式、共修活动、佛法讲座、心理咨询等服务,帮助信众解决心灵困惑,寺院应尊重信众的宗教信仰自由,不搞强制活动,不误导信众消费。

文化传播方面,寺院需承担起传播正信佛教、弘扬中华优秀传统文化的责任,可通过举办传统文化课程(如书法、茶道、禅乐)、开展公益讲座(如心理健康、家庭伦理)、出版佛教书籍、运营新媒体平台(微信公众号、短视频)等方式,用通俗易懂的语言阐释佛法智慧,破除迷信偏见,寺院应重视文物与古建筑保护,将历史文化遗产与佛教文化相结合,打造兼具宗教价值与文化底蕴的弘法阵地。

挑战与应对:坚守根本,与时俱进

当前,寺院管理面临诸多挑战:商业化冲击部分寺院道风,年轻僧才短缺,信众需求多元化,现代管理理念与传统戒律的融合等,应对这些挑战,学佛人管理者需坚守“以戒为师、以法为依”的根本,同时积极适应时代需求。

针对商业化,需明确寺院宗教属性,拒绝过度商业开发,以公益心态运营寺院,避免将寺院沦为“盈利工具”,针对僧才短缺,需加强丛林教育,完善僧伽培养体系,提升僧众的综合素质,同时改善修行环境,吸引有志青年出家,针对信众需求变化,需创新弘法方式,如利用线上弘法平台扩大覆盖面,开设契合现代生活的佛法课程(如职场修行、亲子关系),让佛教智慧更好地融入现代社会。

相关问答FAQs

问:学佛人管理寺庙是否需要具备现代管理知识?与传统戒律是否冲突?

答:学佛人管理寺庙需要将传统戒律与现代管理知识有机结合,二者并不冲突,反而相辅相成,传统戒律(如六和敬、不与不取)为管理提供了道德准则与根本方向,确保管理的“如法性”;而现代管理知识(如财务管理、组织行为学、新媒体运营)则能提升管理效率,帮助寺院更好地适应现代社会需求,通过现代财务管理制度实现寺院收支透明,符合“戒和同修”的要求;利用新媒体弘法,则是“以法为依”在当代的创新实践,管理者需以戒律为体,以现代管理为用,做到“守正创新”。

问:寺庙如何平衡商业化与宗教属性,避免过度逐利?

答:平衡商业化与宗教属性,关键在于明确寺院“非营利性”的根本定位,坚守“取之有道,用之有度”的原则,收入来源需合法合规,仅限信众供养、法务收入、自养项目(如素斋、文创)及公益捐赠,严禁开展与宗教无关的商业活动或高价售卖“开光”“消灾”等迷信产品,支出需优先保障修行、弘法与公益,严格控制行政与商业开支,定期公示财务,接受监督,管理者需以“慈悲利他”为初心,引导信众树立正信,强调供养的本质是“护持正法”而非“交易”,避免将寺院商业化异化为利益工具。