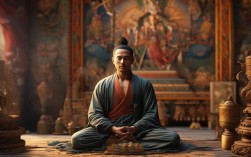

法师在佛教中是“说法之师”的简称,指精通佛法、能以佛法教导众生的人,其核心身份不仅是知识的传播者,更是佛法的实践者与证悟者,需通过严格的修行契入佛菩萨的智慧与慈悲,最终实现“自觉觉他”的圆满境界,修行佛菩萨,本质上是效法佛菩萨的因地行愿,以菩提心为根本,以六度万行为资粮,在戒定慧三学的框架下,逐步转化自心、利益众生。

法师的身份与修行基石:菩提心为因,大悲为根本

法师的修行始于“发心”,即发起“上求佛道,下化众生”的菩提心,此心区别于世俗的善心,是以一切众生皆具佛性、皆得解脱为前提的究竟大心。《华严经》中“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”,正是菩提心的真实写照,法师需在每日修行中观修慈悲与智慧:以“无缘大慈、同体大悲”对待众生,视一切众生如父母、如子女,生起拔苦与乐的深切愿力;以“般若空智”破除我执、法执,明白烦恼与众生本质是空,不执着于度众生的相,也不执着于修行的果。

菩提心的修行需贯穿于法师的日常生活,无论是讲经说法、诵经持咒,还是待人接物、应对逆缘,皆以菩提心摄持,面对误解与诽谤时,不生嗔恨,反而观照对方因烦恼所迫,生起怜悯心;遇到求法者时,不分别贵贱、亲疏,平等施教,令其种下善根,这种“心行”的转化,是法师区别于普通学者的根本特征。

法师修行的核心内容:戒定慧三学,六度波罗蜜

佛菩萨的修行体系以“戒定慧”三学为总纲,六度为实践法门,法师需依此次第深入,从“戒”入手,以“定”摄心,由“慧”破惑。

(一)戒学:修行之基,轨持身口意

戒是佛法的基石,法师需持守相应的戒律,以规范行为、断恶修善,根据修行层次,戒可分为:

- 别解脱戒:如比丘戒、比丘尼戒,针对出家法师,包含止持(禁止杀盗淫妄酒等恶业)与作持(持午、过午不食等 positive 行持),通过戒体防护身口意,远离过失;

- 菩萨戒:如《梵网经》《瑜伽菩萨戒》,无论出家在家,发菩提心者皆可受持,核心是“饶益有情、断除损害”,强调“为利众生,愿成佛道”,甚至为救众生可开遮持戒(如为救命而开许不偷盗);

- 定共戒、道共戒:通过禅定与智慧自然持戒,心不造恶,戒体清净。

持戒并非机械的教条,而是“因戒生定,因定发慧”的桥梁,法师需在持戒中观照“戒体空性”,明白戒律的本质是保护众生与自心的善巧,而非执着于相。

(二)定学:心一境性,照见实相

定是通过禅修让心专注、澄寂的功夫,法师的禅修可分为“止”与“观”:

- 止(奢摩他):通过数息、念佛、持咒等方法,收摄散乱心,达到“心一境性”的状态,天台宗的“止观双运”,先修“止”让心安定,再修“观”以智慧观照;

- 观(毗婆舍那):在定中观照“诸法因缘生”“诸法无我”“涅槃寂静”等实相,破除对“我”与“法”的执着。

禅定能让法师远离欲望与烦恼的扰动,生起“轻安”与“正念”,为智慧的开辟奠定基础,佛菩萨的“神通”并非外在的神通,而是定中自然显现的智慧力,如观音菩萨的“照见五蕴皆空”,地藏菩萨的“地狱不空,誓不成佛”的大定愿力。

(三)慧学:破除无明,契入实相

慧是佛法的核心,指通过闻思修证得的般若智慧,能彻底断除烦恼、所知二障,法师的慧学需经历三个阶段:

- 闻慧:听闻佛法,通过研读经典(如《法华经》《华严经》《般若经》)、依止善知识,建立正知见;

- 思慧:对所闻法义如理思维,如“四谛”“十二因缘”“三法印”等,通过逻辑推理与观照,破除邪见;

- 修慧:通过实修将智慧融入心行,达到“证悟”,亲见实相,禅宗法师通过“参话头”(如“念佛是谁”)直指人心,见性成佛;净土宗法师通过“信愿念佛”,求生净土,以佛力加持开显自性佛。

慧的圆满即是佛菩萨的“一切智、道种智、一切种智”,能通达世间与出间的真理,度化一切众生。

六度波罗蜜:菩萨行的实践纲领

法师在戒定慧的基础上,需实践“六度波罗蜜”,即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧,这是佛菩萨在因地修行时的主要法门,也是法师“自利利他”的具体体现。

| 六度 | 内涵 | 实践方法 | 功德利益 |

|---|---|---|---|

| 布施 | 舍离贪执,利益他人 | 财布施(施舍财物)、法布施(讲经说法、传授智慧)、无畏布施(消除众生恐惧) | 破除悭贪,得财富、眷属、安乐果报 |

| 持戒 | 规范行为,护持心念 | 受持别解脱戒、菩萨戒,止恶修善 | 得人天善果,为定慧基础 |

| 忍辱 | 安住逆境,不起嗔心 | 忍耐他人毁辱、忍耐痛苦、观察法忍(观照烦恼空性) | 破除嗔恚,得相好庄严,成就众生信心 |

| 精进 | 勇猛不懈,断恶修善 | 惴息心(断恶)、摄善法心(修善)、成满心(成就利他事业) | 破除懈怠,得勤修善法的力量 |

| 禅定 | 心境澄明,专注不散 | 修止观、念佛、持咒等,让心安定 | 破除散乱,得轻安、正念,开发智慧 |

| 智慧 | 照见实相,破除无明 | 闻思修三慧,观照诸法空相、缘起性空 | 断除烦恼所知二障,成就佛果 |

法师修行的终极目标:成佛作祖,普度众生

法师修行的最终目标,是效法佛菩萨“三觉圆满”:自觉(自己断尽烦恼,证得涅槃)、觉他(以智慧教化众生,令其离苦得乐)、觉行圆满(福慧具足,智慧与慈悲究竟圆满),这一目标的实现,不是个人的“独善其身”,而是“与一切众生共成佛道”的大愿。

观音菩萨以“大慈予一切众生乐,大悲拔一切众生苦”的愿力,现三十二应身,随类应化;文殊菩萨以“般若智慧”引导众生破除愚痴,觉悟本性;地藏菩萨以“地狱不空,誓不成佛”的悲愿,救度罪苦众生,法师的修行,正是将这种“无缘大慈、同体大悲”的精神融入生命,在弘法利生中圆满自他二利。

当代法师修行的时代意义:净化心灵,和谐社会

在现代社会,法师的修行不仅是个人的解脱之道,更是净化社会人心、促进和谐的重要力量,通过讲经说法,法师将古老的佛法智慧与现代生活结合,帮助人们面对焦虑、压力、迷茫,以“无常”观放下执着,以“因果”观规范行为,以“慈悲”观对待他人,疫情期间,法师通过线上开示,鼓励大众以正念面对困境,以布施、爱心互助,体现了佛菩萨“悲济众生”的精神在当代的延续。

相关问答FAQs

Q1:法师是否必须终身单身?普通人能否像法师一样修行?

A:法师是否单身需根据所受戒律决定,出家法师受比丘戒或比丘尼戒,需遵守“不淫”戒律,终身独身,以减少家庭牵绊,专注修行;而在家居士可受五戒(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒),不邪淫”允许在婚姻中正当行夫妻之事,无需独身,普通人完全能像法师一样修行,核心是“发菩提心、行菩萨行”:日常生活中可持五戒、修六度(如布施财物、忍辱待人、精进工作、念佛静心),以“利他”之心对待家人、同事、社会,同样能在修行中成长,最终成就佛道。

Q2:法师修行过程中会遇到哪些障碍?如何克服?

A:法师修行中常见的障碍包括“五盖”(贪欲、嗔恚、昏沉掉举、疑、邪见)与“三毒”(贪、嗔、痴),具体表现为:修行时心散乱、昏沉(昏沉掉举),对佛法生疑(疑),因欲望破戒(贪欲),因他人误解生嗔(嗔恚),执着于神通或形式(邪见),克服方法需依“戒定慧”三学:以“持戒”防范恶业,如制定规律的作息与诵经计划;以“禅定”收摄散乱,如每日修止观30分钟,培养专注力;以“智慧”观照烦恼本性,如当生贪欲时,观照“五欲如幻、如露、如电”,破除对实有的执着,依止善知识、道友共修,也能帮助克服障碍,保持修行精进。