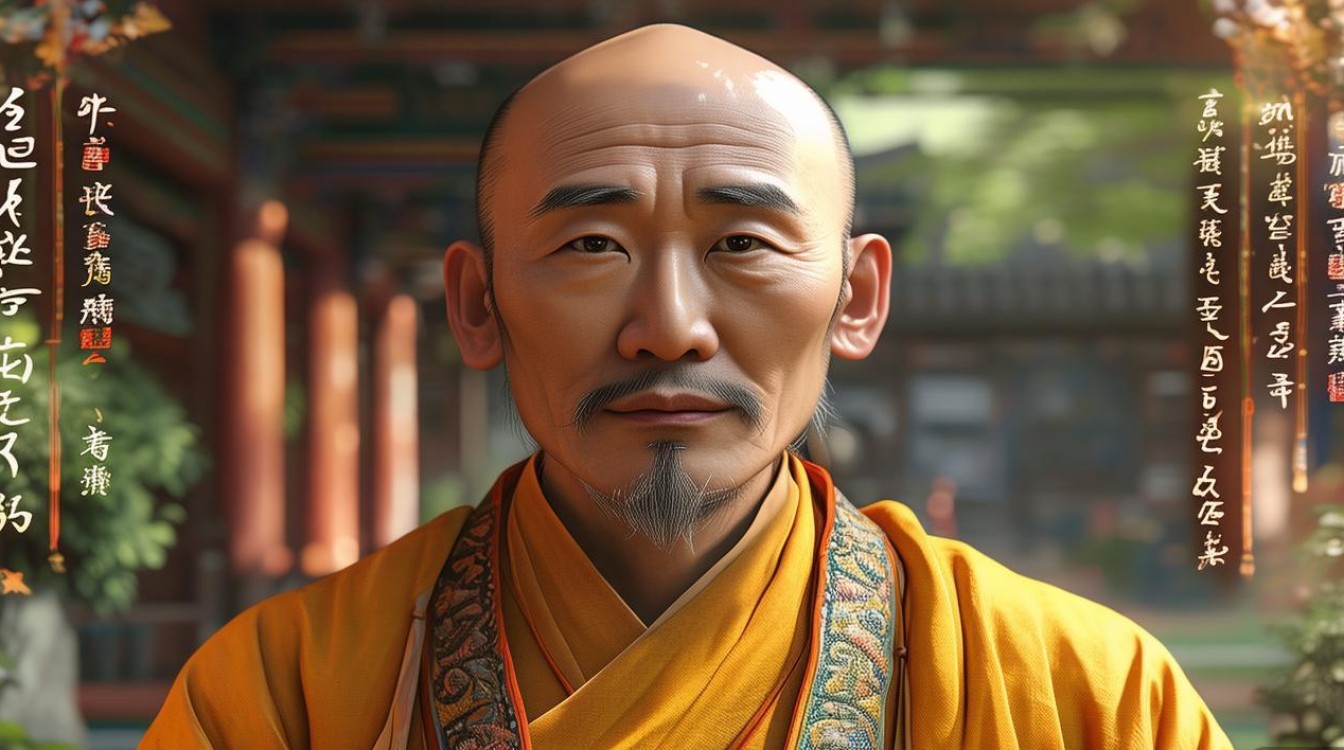

达照法师,当代中国佛教界颇具影响力的僧人,天台宗第四十六代传人,净土宗传承者,现任温州妙果寺住持、温州佛教永嘉文化研究会会长,他深研佛经,融通教观,以“深入经典、契理契机、导归极乐”为弘法宗旨,将古老的佛经智慧与现代人的生活困境相结合,用通俗易懂的语言阐释深奥的佛法义理,为大众提供心灵的滋养与生命的指引,法师对佛经的解读,既坚守佛陀教法的根本精神,又结合时代特点赋予新的生命力,尤其在《心经》《金刚经》《阿弥陀经》《法华经》等经典的阐释上,独树一帜,深受信众喜爱。

达照法师对佛经的核心阐释,始终围绕“明心见性、导归极乐”两大主线,他认为,佛经是佛陀觉悟后的言教,其根本在于引导众生认识自心的本来面目,解脱烦恼,最终成就佛道,在《心经》的讲解中,法师特别强调“照见五蕴皆空”的“照”字,指出“照”不是主观的思考,而是如镜子般不执著的觉照,他说:“五蕴(色、受、想、行、识)是构成我们身心世界的要素,但它们都是因缘和合的暂存现象,如同水月镜花,本质是空的,唯有通过‘照见’,才能破除对‘我’和‘法’的执著,超越生死的轮回。”这种“照见”不是消极避世,而是在认清世间无常后,依然能积极面对生活,以智慧化解烦恼,正如他在《佛心妙韵》中所言:“空性不是空无一切,而是不执著一切;妙有不是固有一切,而是随缘不变。”

在《金刚经》的阐释中,达照法师紧扣“应无所住而生其心”的核心,提出“无住生心”是修行的关键,他指出,众生之所以痛苦,是因为“住”——执著于名、利、情、我,将无常的事物当作永恒,法师以现代生活为例:“职场中的人执著于职位升迁,便患得患失;家庭中的人执著于亲情得失,便烦恼丛生,这些都是‘有住’的表现。‘应无所住’,不是放弃责任,而是做而不执,如行云流水,随缘不变。”他强调,“生其心”是“无住”后的自然流露,是清净本心的显现,即“菩提心”——上求佛道、下化众生的大慈悲心,这种心,不为个人得失所动,始终以利益众生为己任,正如《金刚经》所言:“所有众生之类,若卵生、若胎生、若湿生、若化生,若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想非无想,我皆令入无余涅槃而灭度之。”

对于《阿弥陀经》,达照法师作为净土宗传人,着重阐释“信愿行”三资粮的统一,他认为,“信”是深信弥陀愿力,深信自心是佛;“愿”是切愿往生净土,愿度一切众生;“行”是持名念佛,念念回归自心,法师指出,净土法门并非“逃避现实”,而是“以果地觉,为因地心”,通过忆念弥陀的功德,唤醒自性的光明,他说:“念佛时,不是向外求佛,而是念自心中本具的佛性,一句‘阿弥陀佛’,是念弥陀的慈悲,也是念自己的本觉,当念佛达到‘一心不乱’,自心与弥陀心相应,烦恼自然消融,智慧自然现前。”这种阐释既契合了净土宗“持名待归”的传统,又打破了“念佛是老修行人专利”的误解,引导现代人通过简单的念佛法门,在日常中修心。

达照法师的弘法特色,在于“契理契机”——既符合佛法根本义理,又适应现代人的根机,他善于将佛经中的智慧与现代科学、心理学、哲学相结合,让古老的佛法焕发出新的生命力,他用“量子纠缠”比喻“缘起性空”,指出“世间万物看似独立,实则相互关联,如同粒子的纠缠,无法分割”;用“心理学中的‘自我认知’”阐释“无我”,说明“执著于‘我’是焦虑的根源,放下‘我’,才能获得真正的自由”,这种跨学科的阐释,让年轻人更容易接受佛法,也使佛法在现代社会中有了更广阔的应用空间。

法师非常重视“在生活中修行”,他认为,佛法不是脱离生活的玄谈,而是对生活的指导,他在《人生与佛法》中开示:“工作就是道场,家庭就是道场,待人接物就是道场,面对顺境时,感恩惜福,不生傲慢;面对逆境时,随缘消业,不生怨恨,将‘烦恼即菩提’的理念融入日常,每时每刻都是修行的机会。”这种“生活禅”的思想,打破了“修行必须出家、必须闭关”的刻板印象,让普通人也能在平凡的生活中体会佛法的智慧。

以下表格归纳了达照法师对几部核心佛经的阐释要点及其现代实践启示:

| 佛经经典 | 达照法师核心阐释 | 现代实践启示 |

|---|---|---|

| 《心经》 | “照见五蕴皆空”,通过觉照破除对“我”和“法”的执著,超越生死轮回。 | 面对生活中的得失,不执著结果,以智慧化解烦恼;保持觉知,不被情绪牵着走。 |

| 《金刚经》 | “应无所住而生其心”,做而不执,以菩提心利益众生,超越二元对立。 | 职场中专注做事,不执著于名利;家庭中付出爱心,不执著于回报;保持初心,随缘不变。 |

| 《阿弥陀经》 | “信愿行”统一,持名念佛唤醒自性光明,以弥陀愿力导归极乐。 | 通过日常念佛培养专注力,在忙碌中保持内心的宁静;以“利他”之心践行菩萨道,自他两利。 |

相关问答FAQs

Q1:达照法师如何理解佛教中的“因果”与现代科学中的“规律”之间的关系?

A1:达照法师认为,佛教的“因果”与现代科学的“规律”本质上是相通的,只是视角不同,科学的“规律”侧重于物质世界的客观法则,如万有引力、生物进化等,是“缘起”在物质层面的体现;而佛教的“因果”不仅涵盖物质层面,更侧重于心念与行为的关联——“善恶有报,自作自受”,是“心识缘起”的核心,法师指出,科学的规律可以通过实验验证,而因果的规律则需要通过内观和修行来体证,一个人若常怀慈悲心,其心态会平和,人际关系会和谐,这是“善因”结“善果”;若常起贪嗔痴,则内心焦虑、冲突不断,这是“恶因”结“恶果”,现代科学中的“心理神经免疫学”也证明,积极的心态有助于身心健康,这与佛教“心净则国土净”的理念不谋而合,因果不是迷信,而是生命发展的客观规律,只是它超越了物质层面,延伸到心识与生命的维度。

Q2:普通人如何在繁忙的现代生活中,通过学习达照法师对佛经的解读来提升修行?

A2:达照法师建议,现代人修行应从“简单、实用、持续”入手,具体可分三步:第一,选对经典,抓住核心,可从《心经》《金刚经》或阿弥陀经的短篇开示入手,不必贪多,法师的《佛心妙韵》《人生与佛法》等著作语言通俗,案例贴近生活,适合初学者,第二,融入生活,知行合一,将佛经智慧转化为日常行为,如《金刚经》的“做而不执”,可应用于工作中——认真完成任务,但不执著于结果;《心经》的“照见烦恼”,可在情绪生起时,先观察“我在烦恼什么”,再以“这不过是暂时的情绪”的心态化解,不随烦恼转,第三,保持觉知,长期坚持,每天抽出10分钟念佛或静坐,培养专注力;遇到问题时,先问自己“佛经会如何教我面对”,用智慧代替情绪反应,法师强调,修行不是一蹴而就的,如同“滴水穿石”,只要每天进步一点点,终会体会“烦恼即菩提”的喜悦,让生命在忙碌中找到内心的宁静与方向。