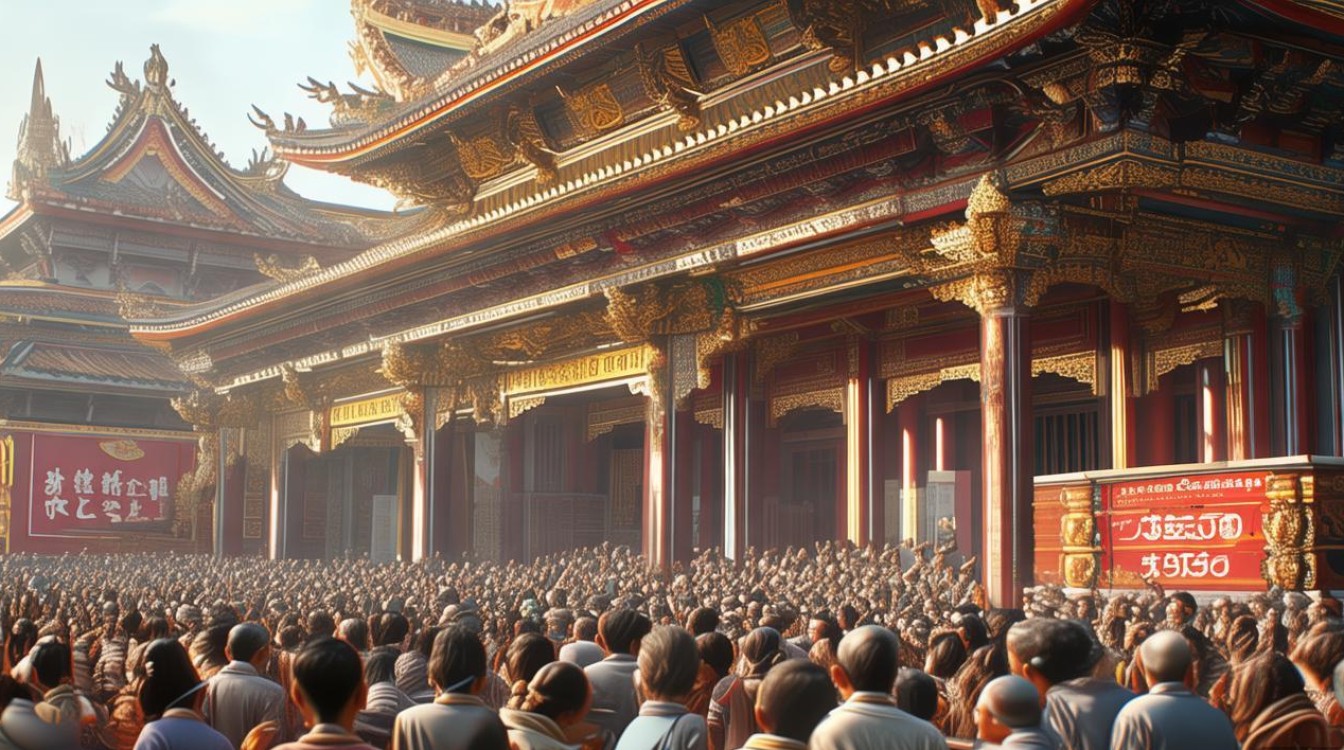

寺庙作为传承中华优秀传统文化的重要载体和信众开展宗教活动的核心场所,其活动的规范化不仅关系到宗教领域的和谐稳定,更影响着社会文化的健康发展,近年来,随着我国宗教信仰自由政策的深入落实和民众精神文化需求的增长,寺庙活动日益频繁,但部分场所存在活动审批不规范、宗教仪轨简化、商业化倾向明显、安全隐患突出等问题,亟需通过系统化、制度化的规范管理,引导寺庙活动回归本源、有序开展。

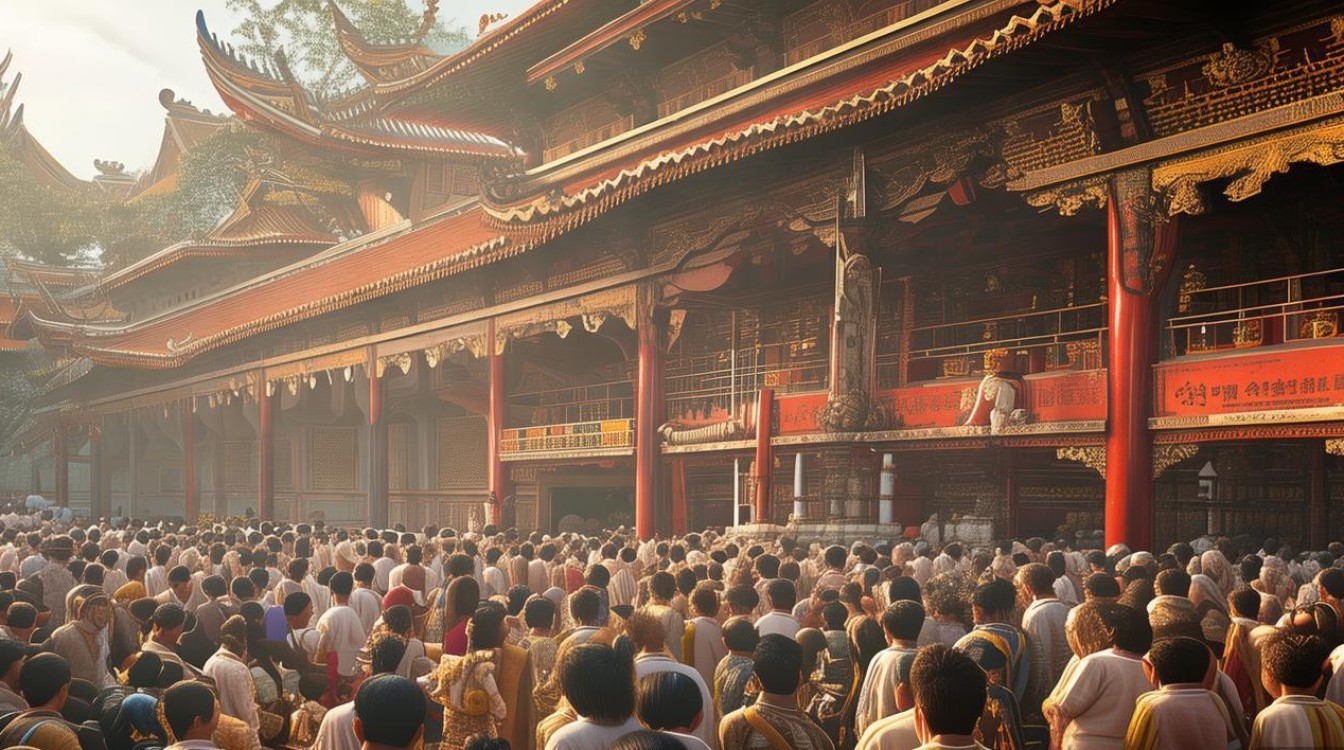

寺庙活动规范化需以“合法合规、尊重传统、安全有序、公益导向”为原则,覆盖活动全流程管理,具体而言,核心规范内容可梳理为以下几个维度:在活动审批层面,需建立“申请-初审-勘查-审批-备案”闭环流程,明确大型宗教活动(如传戒、水陆法会等)需提前向县级宗教事务部门提交申请,说明活动时间、内容、规模、安全预案等,经现场勘查(重点检查消防、疏散通道、食品卫生等)合格后方可举办;日常活动(如日常诵经、祈福等)则由寺庙自主管理并向属地宗教部门备案,在宗教内容与仪轨层面,需严格遵循各教教义教规,禁止借宗教名义开展算命、占卜等封建迷信活动,防止商业化包装(如“天价香”“功德箱乱象”),确保宗教活动的庄重性与神圣性,在财务管理方面,应实行“收支两条线”,设立专项账户,定期向信众公开收支明细(可通过寺庙公告栏、官网等渠道),接受宗教部门、信众及社会监督,杜绝资金违规使用,在安全保障上,需配备消防设施、应急照明,制定人员疏散预案,大型活动需配备安保人员,控制参与人数,防止拥挤踩踏等事故,还应强化文化传承与公益属性,鼓励寺庙开展传统文化讲座、公益慈善(如扶贫、助学)等活动,限制过度商业宣传,维护寺庙清净庄严的形象。

为保障规范化落地,需构建“政府引导-寺庙主体-社会监督”协同机制,政府层面,宗教事务部门应联合文旅、消防、市场监管等部门出台《寺庙活动管理办法》,明确标准流程;定期组织寺庙负责人培训,提升管理能力,寺庙层面,需成立活动管理小组,制定内部章程,明确活动组织、安全、财务等岗位职责,加强教职人员队伍建设,提升宗教学识和管理水平,社会监督方面,可通过设立举报热线、聘请信众监督员等方式,畅通反馈渠道,对违规行为及时整改。

规范化管理的意义深远:能有效遏制商业化、功利化倾向,保障信众宗教信仰自由,维护寺庙清净庄严的形象;通过规范活动流程、强化安全保障,降低社会风险,促进宗教领域和谐稳定;引导寺庙挖掘传统文化内涵,开展公益服务,助力社会治理和文化传承。

相关问答FAQs

Q1:寺庙活动规范化是否会限制信众的宗教信仰自由?

A1:不会,规范化管理的核心是保障宗教活动在法律框架内有序开展,而非限制信仰自由,相反,通过规范审批流程、明确活动内容,能有效防止借宗教名义开展违法违规活动,保护信众的合法权益,让宗教活动回归信仰本质,为信众提供更安全、庄重的宗教实践环境。

Q2:普通信众如何参与寺庙活动的规范化监督?

A2:普通信众可通过多种方式参与监督:一是关注寺庙公开信息,如财务收支、活动备案情况等,发现问题可向寺庙管理方或宗教部门反馈;二是参与寺庙组织的信众座谈会,对活动管理提出合理建议;三是通过政府设立的宗教事务举报热线(如12345政务服务热线)反映违规行为,共同推动寺庙活动规范化、透明化运行。