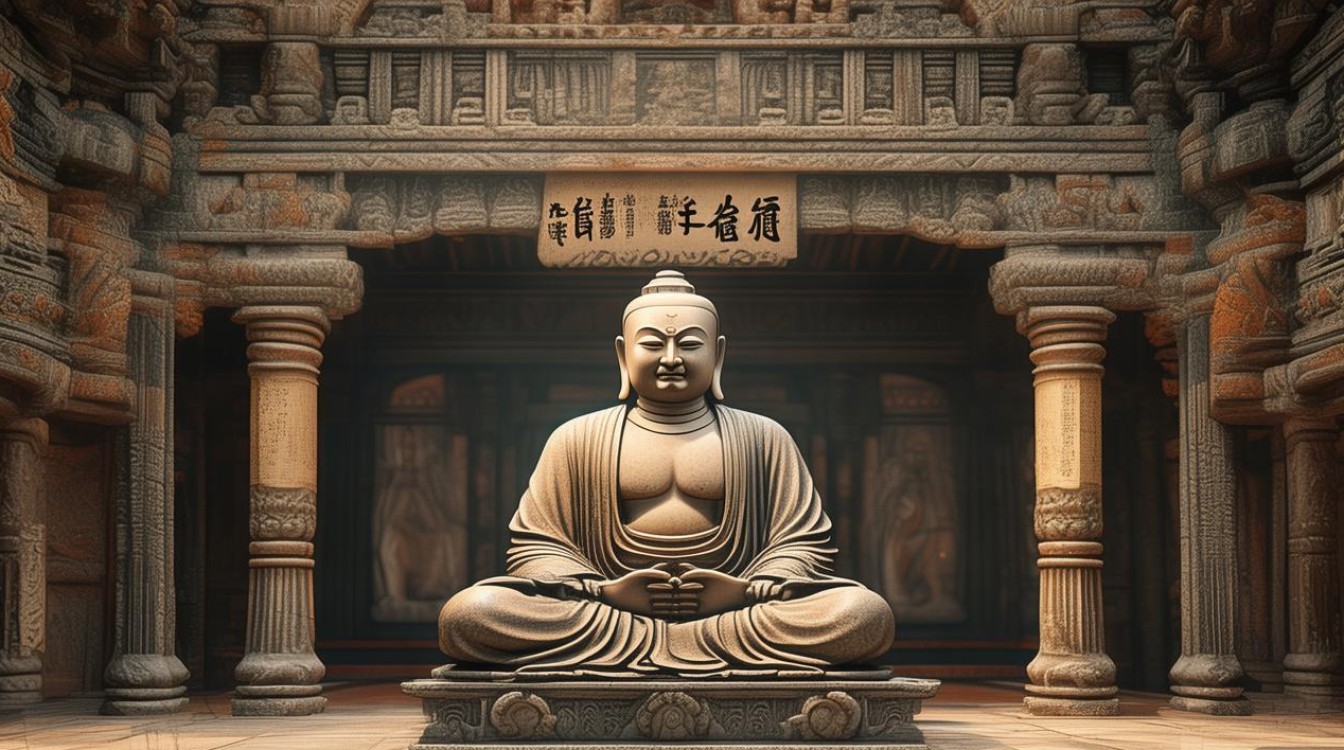

上演下觉法师是当代佛教界备受尊敬的高僧大德,以其深厚的佛学造诣、精严的修行实践和慈悲的济世情怀,在信众中树立了崇高的精神典范,法师一生致力于弘扬佛法、普度众生,将古老的智慧与现代社会的需求相结合,为佛教的传承与发展作出了卓越贡献。

法师出生于一个虔诚的佛教家庭,自幼耳濡目染于佛法熏陶,少年时期便展现出对宇宙人生真理的深切探索欲,十八岁时,于XX古寺依止上XX法师剃度出家,法号“下觉”,取“觉悟下根,济世众生”之意,出家后,法师先后在佛学院系统学习三藏经典,依止多位高僧大德参学,深入经藏,解行并进,他不仅精通显密教义,更注重将佛法融入日常修行,常以“在生活中修行,在修行中生活”训诫弟子,强调佛法不离世间觉,真正的觉悟体现在对当下每一个起念、每一个行为的觉察与净化。

在修行历程中,法师特别注重止观双修,以禅宗的直指人心为根本,以净土的持名念佛为方便,形成独具特色的“禅净密圆融”修行体系,他常说:“心佛众生,三无差别,迷时众生悟时佛,念佛即是念自心。”为帮助信众破除无明,法师常年举办禅七、佛七、法会等活动,以慈悲开示引导大众认识自性,远离颠倒梦想,他的开示深入浅出,既契合经典教义,又贴近现代人的生活困惑,无论是面对初学者的基础疑问,还是修行者的深层困惑,都能以契理契机的方式予以点拨,令听者法喜充满,受益匪浅。

弘法利生是法师毕生的使命,上世纪八十年代起,他先后修复并重建了多座古刹,如XX寺、XX禅寺等,这些道场不仅成为修行办道的清净之地,更成为传播佛法、服务社会的重要平台,法师注重佛教教育,创办佛学院、讲经堂,培养了大量青年僧才和居士弘法队伍,他常勉励弟子:“佛法要兴旺,人才是根本,当以荷担如来家业为己任。”在弘法形式上,法师积极适应时代发展,率先将佛法讲座制成音像制品,通过电视、广播、网络等媒介传播,让更多人有机会接触正法,他还倡导“人间佛教”理念,推动佛教慈善事业,组织信众参与扶贫助学、救灾济困、医疗义诊等公益活动,将佛法慈悲济世的精神落到实处。

法师的弘法事业涵盖讲经、著述、教育、慈善等多个领域,其思想体系以“心性为本,因果为用,慈悲为怀”为核心,他认为,佛法的根本在于明心见性,而修行的基础在于深信因果、持戒守法,在著述方面,法师著有《心经现代解读》《禅净密圆融修证浅析》《生活中的佛法》等十余部著作,以平实的语言阐释深奥的佛法义理,为现代修行者提供了宝贵的指引,其弘法活动遍及国内外,每到一处都受到信众的热烈欢迎,无数人因他的教诲而走上修行之路,家庭和睦、社会和谐。

为更清晰展现法师的弘法历程,以下是其主要弘法活动年表:

| 年份 | 弘法活动名称 | 地点与主要内容 |

|---|---|---|

| 1985 | 首届禅七法会 | XX寺,引导信众通过参究“念佛是谁”破除我执 |

| 1992 | 《心经》专题讲座 | XX佛学院,系统讲解《般若波罗蜜多心经》的观修方法 |

| 2000 | 重建XX禅寺 | 担任住持,筹资修复古刹,设立禅修中心与图书馆 |

| 2008 | “佛法与现代社会”论坛 | 国际会议中心,探讨佛法在解决现代人心理困境中的应用 |

| 2015 | 网络弘法平台开通 | 官方网站与社交媒体,定期发布法师开示视频与文章 |

| 2020 | 抗疫祈福暨慈善捐赠活动 | 全国多地,组织信众捐款捐物,为疫区祈福 |

法师的一生,是修行与弘法相统一的一生,是慈悲与智慧相结合的一生,他常说:“出家的意义,不是为了个人的解脱,而是为了帮助更多的众生离苦得乐。”他以身作则,过午不食、头陀苦行,简朴的生活中蕴含着对佛法的坚定信仰;他弘法不倦,耄耋之年仍坚持讲经说法,用实际行动践行着“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的菩萨行愿。

在当代社会快节奏的生活中,上演下觉法师的教诲如同一盏明灯,为迷茫者指引方向,为困顿者给予力量,他所倡导的“在生活中修行”的理念,让佛法不再是遥不可及的玄谈,而是融入衣食住行的智慧活水,他的精神遗产,将继续激励着一代又一代佛子,在觉悟之路上勇猛精进,为构建和谐美好的人类社会贡献力量。

FAQs

Q1:上演下觉法师的核心修行理念是什么?

A1:上演下觉法师的核心修行理念可概括为“禅净密圆融,生活即修行”,他强调以禅宗直指人心的见性法门为根本,辅以净土宗持名念佛的方便法门,融会密宗的观修要义,形成圆融的修行体系,法师主张“在生活中修行”,认为日常的起心动念、待人接物都是观照自性的道场,通过持戒、修定、发慧,将佛法智慧落实于生活,达到“烦恼即菩提,生死即涅槃”的觉悟境界。

Q2:上演下觉法师对现代佛教教育有哪些贡献?

A2:法师对现代佛教教育的贡献主要体现在三个方面:一是创办佛学院与讲经堂,系统培养僧才与居士弘法队伍,完善佛教教育体系;二是著书立说,以现代语言阐释经典,如《生活中的佛法》等著作,为现代修行者提供通俗易懂的学修指南;三是创新弘法形式,通过电视、网络等媒介传播佛法,打破时空限制,让佛教教育更加贴近现代人的生活需求,推动佛教教育的现代化与大众化。