秋日的清晨,薄雾像一层轻纱笼罩着古寺,青石板路上还凝着未干的露水,我沿着偏殿的回廊慢慢走,脚步声在空旷的庭院里显得格外轻,转过一道月洞门,视线忽然被角落里的景象攫住——一串铜铃悬在飞檐的翘角下,被初升的阳光镀上一层暖金,微风拂过,便发出细碎而清脆的声响,像是谁在远处轻轻拨动了琴弦。

那铃铛悬得不算高,约莫一人多高,伸手似乎就能碰到,黄铜铸成的铃身呈圆筒状,顶部缀着一条褪了色的红绸,被岁月染成了沉静的暗红,像凝固的血,又像干涸的霞,铃身外壁刻着繁复的纹路,仔细看去,是莲瓣与祥云相间,莲瓣饱满圆润,祥云卷曲飘逸,边缘处因常年风吹日晒而有些模糊,却更添了几分古朴的韵味,铃舌是一枚小巧的铜丸,被一根细链系在铃身内壁,随着微风轻轻摇晃,撞击铃壁时,声音便穿过晨雾,悠悠地散开,带着金属特有的清越,又混着一丝寺庙特有的空灵。

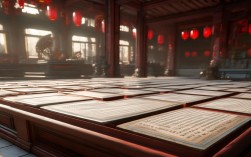

这串铃铛所在的角落,算不上寺庙里最显眼的地方,它不在主殿的香火鼎盛处,也不在碑林的历史厚重里,而是藏在偏殿的屋檐下,旁边是一面斑驳的白墙,墙角爬着几株青苔,墨绿色,毛茸茸的,像给墙裙围上了一圈天然的绒边,墙根下摆着几个陶盆,里面种着几丛修竹,竹叶上还挂着露珠,风一吹,露珠滚落,打在青石板上,发出“嗒”的一声轻响,恰与铃铛的脆音相和。

我站在那里,看着铃铛在风中轻摆,忽然想起小时候听老人说,寺庙里的铃铛不是普通的物件,它们是“佛的耳朵”,能听见世人的祈愿,也能把佛的慈悲传递出去,那时我不懂,只觉得铃铛声好听,如今站在这里,看着阳光透过铃铛的镂空处,在墙面上投下细碎的光斑,忽然有些明白这说法里的温度,或许,铃铛本就是人与神明之间的信使,它不说话,却用最清澈的声音,回应着每一个走近它的人。

有香客从回廊那头走来,是个中年妇人,手里攥着一串佛珠,走得有些急,看到这串铃铛,脚步便缓了下来,她抬头望了望铃铛,嘴唇动了动,像是在默念什么,然后伸出手指,轻轻碰了碰铃身,铜铃微微一颤,发出一声比风动时更响的脆响,她似乎被这声音惊了一下,脸上露出浅浅的笑,转身时脚步也轻快了许多,我想,她许的愿大概实现了吧,或者,至少在听到这铃声的瞬间,她心里那点焦虑和不安,被抚平了些。

僧人的身影偶尔会在回廊尽头一闪而过,穿着灰色的僧袍,手里拿着扫帚,慢慢地扫着落叶,他们经过铃铛时,脚步会不自觉地放得更轻,仿佛怕惊扰了这沉静的声音,有个小沙弥,看起来不过十几岁,扫完地经过这里,忽然停下,踮起脚尖,用扫帚柄轻轻碰了碰铃铛,清脆的铃声惊飞了屋檐下的麻雀,他“咯咯”地笑出声,赶紧捂住嘴,跑开了,留下铃铛还在风中轻轻摇晃,像是在责怪,又像是在包容。

这串铃铛在这里挂了多久呢?或许几十年,或许上百年,它见过多少香客来来往往,听过多少祈愿呢喃,经历过多少次风霜雨雪?铜铃表面的包浆是岁月最好的证明,那层温润的光泽,是无数双手触摸、无数双眼睛凝望、无数次风吹日晒留下的痕迹,它不像主殿的佛像那样被供在香案上,接受虔诚的膜拜,却以一种更温柔的方式,存在于寺庙的日常里,成为无数人记忆里的一抹亮色。

中午时分,阳光变得炽烈,铃铛在阳光下闪闪发光,声音也变得清亮起来,像泉水流过山石,叮咚作响,有风吹过,竹叶沙沙作响,与铃声交织在一起,竟像一首古朴的曲子,我坐在旁边的石阶上,闭上眼睛,只听铃声、风声、竹叶声,还有远处隐约的诵经声,交织在一起,让人心里格外平静。

傍晚时分,夕阳给寺庙镀上了一层暖色,铃铛的影子被拉得很长,投在白墙上,像一幅写意画,有僧人点燃了檐角的灯笼,昏黄的光晕里,铃铛的轮廓变得朦胧,声音也似乎沉了下去,带着几分温柔,像母亲在耳边轻声呢喃,这时,有老人拄着拐杖慢慢走过来,在铃铛下站了很久,抬头望着夕阳中的铃铛,浑浊的眼睛里闪着光,然后喃喃自语:“又一年了啊……”风吹过,铃铛轻轻一响,像是在回应他的感慨。

这串铃铛,寺庙的一角,没有香火的缭绕,没有经文的庄严,却以一种最朴素的方式,承载着寺庙的慈悲与宁静,它用声音记录着时光,用见证了无数人的悲欢离合,也传递着世间的温暖与希望,或许,这就是它的意义——不问来处,不问归途,只是静静地悬在那里,等风来,等人来,用那清澈的铃声,告诉每一个路过的人:别怕,佛在听,时光也在听。

铃铛细节描摹表

| 项目 | 描述 |

|---|---|

| 材质 | 黄铜铸成,含锡量较高,声音清越 |

| 纹饰 | 铃身外壁刻莲瓣与祥云纹,莲瓣象征清净,祥云寓意吉祥 |

| 悬挂方式 | 红绸系于飞檐翘角,红绸褪色呈暗红,象征虔诚与岁月 |

| 声音特点 | 微风时细碎如私语,风大时清脆如泉响,余音悠长,穿透力强 |

| 环境搭配 | 旁有斑驳白墙、青苔石阶、修竹陶盆,自然古朴,相映成趣 |

相关问答FAQs

问:寺庙里的铃铛为什么大多是铜制的,而不是其他材质?

答:寺庙铃铛多选用铜制,主要有三方面原因:一是铜的延展性和可塑性强,便于雕刻繁复的纹饰(如莲瓣、祥云等),既美观又承载宗教寓意;二是铜的共鸣效果极佳,敲击或风吹时能发出清脆悠扬、穿透力强的声音,易于在空旷的寺庙庭院中传播,起到“警醒”“传递”的作用;三是在传统文化中,铜被视为“吉祥金属”,象征坚固与永恒,与佛教追求的“常住”“不变”理念相契合,因此铜制铃铛更受青睐。

问:风吹铃响时,僧人是否会特意去调整铃铛的方向或位置?

答:通常情况下,僧人不会刻意调整铃铛的方向或位置,佛教讲究“随缘”,铃铛随风而响,被视为“自然之音”,是风与铃的“因缘和合”,象征着顺应自然、不执着的修行理念,如果铃铛因年久失修导致松动、歪斜,或铃舌卡住无法正常发声,僧人会在修缮寺庙时一并处理,确保其能正常发挥“警醒众生”“传递佛音”的作用,但日常并不会因风向、风力变化而调整,体现了“无为而治”的智慧。