在佛教的语境中,“沙城”并非一个专有名词或特定地点,而是通过对“沙”与“城”两个核心意象的融合,构建出关于宇宙观、修行境界的象征体系,这一概念既蕴含着佛教对世界本质的深刻洞察,也指向修行者内心的转化与超越,其内涵可从象征维度、经典依据与修行实践三个层面展开解读。

“沙”的象征:无量与微尘的辩证

“沙”在佛教中首先以“恒河沙数”的意象出现,代表数量上的无穷无尽。《金刚经》云“恒河沙数诸佛”,以恒河中的沙粒比喻佛土的数量,暗示宇宙的广阔无垠与众生之数的不可计量,这种“无量”不仅指向外在世界,更指向内在烦恼——如《华严经》所言“烦恼如恒河沙”,众生无明烦恼之多,犹如恒河之沙,难以数尽。

“沙”也象征“微细”,佛教认为,构成物质世界的最基本单位是“极微”,再细分至“邻虚尘”,接近虚空,这种“微细”观照揭示了世界的空性本质:看似坚实的万物,实由无数微尘聚合而成,本质是“缘起性空”,如《俱舍论》中分析“极微”时指出,微尘本身无自性,因缘和合方生,因缘离散即灭,恰如沙粒聚散成洲,终归无常。

“城”的象征:道场与心性的载体

“城”在佛教中具有多重象征意义,其一,指“佛国净土”,如阿弥陀佛的“极乐世界”,以“七重栏楯、七重罗网、七重行树”围绕,是远离烦恼的究竟安乐城。《阿弥陀经》描述极乐国土“七宝池中,八功德水充满其中”,以“城”的庄严象征佛果的圆满。

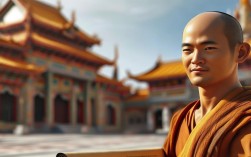

其二,指“修行道场”,即僧伽修行的场所——寺院,寺院常被称为“精舍”“兰若”,是僧团安住、说法、度众的“佛法之城”,如祇树给孤独园(祇洹精舍),是佛陀讲经的重要道场,象征着佛法住世的根据地。

其三,指“心性之城”。《大乘起信论》以“一心开二门”(真如门与生灭门)阐释心性,众生的心念如城池般被烦恼城墙(贪、嗔、痴)所围,而修行即是“破城”的过程——通过戒定慧之力,烦恼城墙坍塌,显露本具的佛性光明,如《维摩诘经》所言“心净则国土净”,内心清净之城,即是自性弥陀。

“佛教沙城”的融合:从象征到修行的路径

“佛教沙城”并非简单叠加“沙”与“城”的意象,而是通过两者的辩证关系,构建出“从迷悟到解脱”的修行图景,可从以下维度理解:

| 象征维度 | 核心概念 | 经典依据 | 修行意义 |

|---|---|---|---|

| 宇宙观 | 沙界含容,微尘即世界 | 《华严经》“芥子纳须弥” | 破除对“大”“小”的执着,体悟一即一切 |

| 烦恼观 | 烦恼如沙,城为烦恼所困 | 《八大人觉经》“多欲为苦” | 观照烦恼的无量与微细,生起出离心 |

| 净土观 | 极乐为沙城,庄严即空性 | 《阿弥陀经》“若已生,若当生” | 以愿导行,往生清净佛土 |

| 心性观 | 心城本净,沙喻妄念纷纭 | 《坛经“菩提自性,本来清净” | 识自本心,见自本性,破妄显真 |

从宇宙观看,“沙界含容”揭示了“一花一世界,一叶一如来”的境界——恒河沙数的微尘世界,实为一真法界的显现,修行者需超越对“有限”的执着,体悟缘起性空的真理。

从烦恼观看,“烦恼如沙”提醒众生,无明烦恼虽多如恒河沙,但并非实有,如《六祖坛经》所言“烦恼即菩提”,烦恼城墙的砖瓦,正是转成智慧的资粮,通过观照烦恼的“微细”与“无常”,修行者能以“智灯”破“痴暗”,逐渐拆毁内心的烦恼之城。

从净土观与心性观看,“佛教沙城”最终指向“即心即佛”的觉悟,无论是外在的极乐净土,还是内心的清净道场,本质都是心性的显现,修行者发愿往生净土,实则是对自性净土的回归;护持寺院道场,亦是对内心“佛法之城”的护持。

FAQs

问题1:佛教沙城是否指某个具体的寺院或历史地点?

解答:“佛教沙城”并非佛教中的专有地名或特定寺院名称,佛教经典中虽有“沙”(如恒河沙)和“城”(如精舍、佛国)的独立意象,但两者结合的“沙城”更多是后人对佛教象征体系的概括性表述,可能用于比喻修行者的内心境界、宇宙的无量世界或佛法的住世道场,现实中,个别寺院或民间场所可能借用“沙城”之名,但与佛教核心教义中的“沙城”象征无直接关联。

问题2:佛教中“沙”的象征对现代修行者有何启发?

解答:“沙”的象征对现代修行者的启发可概括为两点:其一,“恒河沙数”的无量观,能破除“我执”——在信息爆炸、竞争激烈的时代,常令人陷入“自我中心”的焦虑,而观想“沙界含容”,能让人意识到个体在宇宙中的渺小,从而放下傲慢与执着,生起谦卑与慈悲;其二,“微尘即世界”的空性观,能帮助人看透物质表象的虚幻——现代社会崇尚物质占有,而“沙”的微细与聚散无常,提醒人们:外在财富、名誉如沙聚成洲,终将消散,唯有内心的觉悟与慈悲才是永恒的“宝藏”。