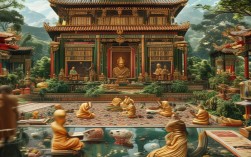

情爱是人类生命中最深刻的情感体验之一,它既是艺术创作的源泉,也是无数人追寻的目标,佛教以“看穿”的智慧,揭示情爱背后更本质的真相,并非否定其价值,而是引导人们超越执着,抵达内心的自在,佛教认为,情爱的本质是“缘起”的显现,一切情感皆是因缘和合的产物,如同《杂阿含经》所言“此有故彼有,此生故彼生”,没有固定不变的实体,两个人因相似的业力、当下的因缘相遇,产生吸引,但这种吸引并非永恒,随着因缘的变化,情爱也会经历生住异灭的过程,如同水中的月亮,看似真实,却是光影的倒影。

世人常将情爱视为“永恒的依靠”,于是产生强烈的占有欲和控制欲,这正是痛苦的根源,佛陀在《四谛经》中指出,“爱”是“苦”的直接原因——“爱欲为因,见身为过”,当情爱不如预期时,便生“爱别离”之苦;当关系破裂时,便生“怨憎会”之苦;当执着于“拥有”时,便生“求不得”之苦,就像抓握手中的沙,握得越紧,流失得越快,情爱亦然,执着只会加速其消逝,让人陷入无尽的焦虑与不安。

佛教“看穿”情爱,并非要人断绝情爱,而是以“觉知”取代“执着”,真正的智慧是:明知情爱无常,仍以慈悲心去爱;明知情爱如幻,仍珍惜当下的因缘,这种爱,不占有、不期待、不依赖,如同《维摩诘经》所言“先以欲钩牵,后令入佛智”——先用世俗的情爱作为引导,最终让人明白一切情爱都是“无我”的,从而放下对“自我”的执着,生起对众生的无条件慈悲,就像父母对孩子的爱,不求回报,只愿对方安好,这才是情爱的升华,从“小爱”走向“大爱”。

| 世俗情爱的特点 | 佛教视角下的转化 |

|---|---|

| 执着占有,视为“我的” | 觉知无常,视为“因缘的暂时显现” |

| 期待回报,求“永恒” | 珍惜当下,不求“永恒” |

| 以自我为中心,满足私欲 | 以慈悲为本,利益他人 |

| 因变化而生烦恼,因失去而痛苦 | 因觉知而平静,随缘而自在 |

FAQs

问题1:佛教是否完全否定情爱?是否要求出家断绝情爱?

解答:佛教不否定情爱,而是否定对情爱的执着,情爱本身是自然的情感,佛教强调“智慧”与“慈悲”的平衡——在家居士可以经营家庭、关爱亲人,只需放下占有欲和控制欲;出家修行则是为了更彻底地超越情执,并非否定情感本身,而是追求更广大的慈悲。

问题2:在现实生活中,如何用佛教智慧处理情爱关系中的矛盾?

解答:可从“觉知”与“慈悲”入手:觉知情爱的无常性,不因对方的变化而焦虑;以慈悲心代替指责,理解对方的局限;放下“必须被爱”的期待,专注于自我成长,如《六度集经》所言“慈爱众生,犹如赤子”,以无条件的关爱化解矛盾,让关系成为彼此成长的土壤。