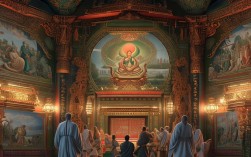

佛教祈福科是佛教寺院或道场为信众举行的一种法事仪式,旨在通过诵经、持咒、供养、礼拜等特定仪轨,祈求国泰民安、众生安乐,同时也为信众个人及家庭消灾延寿、福慧增长提供宗教层面的精神支持,这类科仪并非简单的“求福”,而是基于佛教“因果业力”“心净则国土净”的核心教义,强调通过外在的仪式引导内在的善心觉醒,最终实现自他二利的修行目标。

从历史渊源看,佛教祈福科仪源于印度佛教的布萨、诵经等传统,传入中国后,与本土文化及儒家、道教礼仪相融合,逐渐形成体系化的科仪规范,不同宗派对祈福科仪的侧重有所不同:禅宗多强调“心即是佛”,祈福科仪以静心参悟为主;净土宗侧重念佛求生净土,科仪中常包含持名念佛;密宗则通过坛城、手印等密法,以“即身成佛”为目标举行相应仪式,但无论何种形式,其根本均离不开“三宝”(佛、法、僧)的加持与信众自身的诚心感应。

佛教祈福科的核心内容可概括为“净坛、诵经、供养、礼拜、回向”五大环节,净坛是通过洒净、诵咒等方式净化道场,排除障碍,确保法会庄严如法;诵经是依据经典(如《法华经》《药师经》《大悲咒》等)宣说佛法,以佛法的智慧启迪众生;供养包括供佛、供法、供僧,通过香、花、灯、果、食等物品表达对三宝的恭敬,同时培养布施之心;礼拜是通过礼敬诸佛、忏悔业障,消除傲慢与烦恼;回向则是将诵经、供养等功德回向给法界一切众生,祈愿共成佛道,体现佛教“无缘大慈,同体大悲”的精神。

以下为常见佛教祈福科仪的主要类型及简要说明:

| 科仪类型 | 主要目的 | 常见经典/咒语 |

|---|---|---|

| 药师法会 | 祈求消灾延寿、身心康泰 | 《药师经》、药师佛名号、药师灌顶真言 |

| 梁皇宝忏法会 | 忏悔罪业、超度亡灵 | 《梁皇宝忏》、地藏菩萨名号 |

| 水陆法会 | 上供诸佛、下施众生,普度六道 | 《华严经》《地藏经》、六字大明咒 |

| 千佛法会 | 积累福德、增长智慧 | 《千佛名经》、阿弥陀佛名号 |

| 烧供法会 | 供养三宝、回向功德 | 《炉香赞》《心经》、甘露咒 |

参与佛教祈福科仪时,信众需注意端正发心,明确“祈福”的本质是“修心”,若仅执着于“求财富”“求健康”等外在利益,忽视自身的因果责任与善行实践,则难以获得真正的感应,佛教强调“福慧双修”,祈福科仪是助缘,真正的“福报”需通过持戒、布施、忍辱、精进、禅定、智慧六度波罗蜜来积累,参与法会时应心怀恭敬,诵经时专注不散乱,供养时随力随分,回向时心系众生,如此才能与三宝的慈悲愿力相应。

在现代社会,佛教祈福科仪不仅为信众提供了精神慰藉,更承载着传承传统文化、促进社会和谐的功能,通过庄严的仪式,信众能在喧嚣生活中获得片刻宁静,反思生命的意义;通过共修的力量,能增强社会凝聚力,传递向善的价值观,但需明确,佛教的“祈福”并非对宿命的消极顺从,而是通过“改过迁善”“积极利他”来改变因果,这正是佛教智慧与人文关怀的体现。

FAQs

问:佛教祈福科是否一定能消灾免难?

答:佛教认为“因果不空”,灾厄多由往昔恶业所致,祈福科仪通过三宝加持与忏悔修行,能助信众消除部分业障、增长善缘,但能否“消灾免难”取决于多方面因素:一是信众的诚心与忏悔深度,是否愿意改过迁善;二是日常的善行积累,如布施、放生、孝亲等;三是业力的复杂性,有些重业需通过长期修行转化,科仪是“助缘”,核心在于自身心行改善,而非对佛菩萨的“交易式”祈求。

问:非佛教徒可以参加祈福科仪吗?

答:可以,佛教的慈悲与智慧平等普施一切众生,非佛教徒若心怀善念、尊重三宝,参加祈福科仪同样能获得法益,如感受庄严仪式带来的心灵安宁、学习佛教的处世智慧等,但需以开放包容的心态参与,避免以其他宗教观念误解佛教义理,或在仪式中掺杂不合仪轨的行为,寺院通常欢迎所有善信随缘参与,也建议在参与前了解基本礼仪,如着装朴素、保持安静、遵循法师指引等,以体现对三宝的恭敬。