佛教医所是佛教慈悲济世理念与医疗实践相结合的产物,其核心精神源于佛教“医方明”思想——作为五明(学问)之一,医方明不仅关注身体疗愈,更强调通过医疗实践践行慈悲、普度众生,这种将宗教信仰与社会救助融为一体的医疗模式,在历史上曾对东亚地区的医疗体系、医德观念及慈善事业产生深远影响。

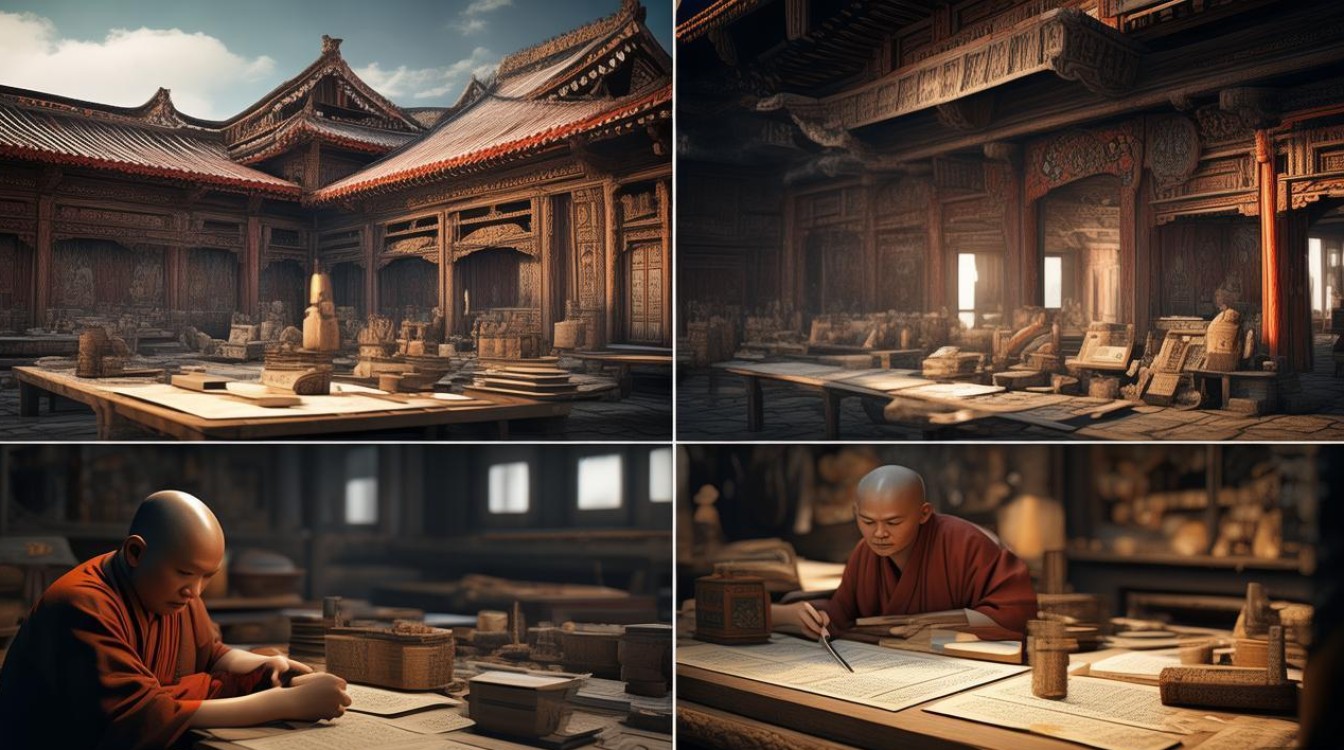

佛教医所的历史可追溯至印度原始佛教时期,佛陀在世时,便要求僧团具备基本的医疗能力,僧人需学习草药知识、简单医术,为患病同修及民众提供帮助,这种传统随佛教传入中国后,逐渐与本土医疗文化融合,在魏晋南北朝时期初具规模,至唐宋达到鼎盛,唐代长安的“悲田坊”、宋代的“福田院”等,均由佛教寺院主导,兼具医疗、收容、慈善功能,是中国古代佛教医所的典型代表,这些机构不仅为贫病者提供免费诊疗,还设有隔离病房(如“疠人坊”收容麻风病患者),开创了传染病隔离治疗的先河。

佛教医所的结构与服务功能紧密围绕“慈悲济世”展开,其运营模式具有鲜明的宗教慈善特色,从服务类型看,可分为基础诊疗、慈善施药、隔离照护及医学教育四类,基础诊疗涵盖内外妇儿各科,僧医通过望闻问切结合针灸、推拿等方式治疗常见病;慈善施药则依托寺院药圃种植草药,或由信众捐赠药材,熬制汤药免费分发;隔离照护针对传染病患者,提供独立居住空间及专业照料;医学教育则以“师徒相授”为主,培养兼具佛学修养与医术的僧医,传承“医心医身”的理念,以下为佛教医所主要服务功能简表:

| 服务类型 | 典型案例 | |

|---|---|---|

| 基础诊疗 | 内科(汤药、针灸)、外科(创伤处理)、妇科(调经、产科)、儿科(小儿惊风等) | 唐代悲田坊设“医师”若干,每日为坊内病患及周边贫民诊脉开方,不取分文 |

| 慈善施药 | 寺院自制药膏、汤剂,定期向贫病者发放;施药前诵经祈福,赋予疗愈精神意义 | 宋代杭州灵隐寺“药寮”每年冬季熬制“祛寒汤”,施舍给街头冻饿病患,人称“佛汤” |

| 隔离照护 | 设立独立病区(如“疠坊”),隔离麻风、天花等患者,提供饮食、药物及生活照料 | 唐代长安“疠人坊”由僧人管理,患者得到隔离治疗,死亡率远低于民间疫区 |

| 医学教育 | 僧医向年轻僧徒或俗家弟子传授医术,结合佛经讲解“医德”,强调“勿视彼命如草芥” | 明代少林寺“药局”以《医方类聚》为教材,培养武僧兼修医术,形成“武医结合”传统 |

在医学贡献方面,佛教医所不仅填补了古代官方医疗体系的空白,更推动了医学知识的传播与创新,僧医们常将印度医学(如《阿含经》中的药方)、中亚医术与中医理论结合,丰富了中医的诊疗手段,唐代高僧鉴真东渡日本时,不仅带去佛法,更携有大量医书、药材,在日本奈良建立“唐招提寺药圃”,推动日本医学发展,佛教医所重视“身心同治”,认为疾病源于“贪嗔痴”三毒,诊疗时既用药石调身,亦以佛法开导心神,这种整体观对后世中医“形神合一”理论及现代心身医学均有启发。

随着明清时期佛教地位下降、西医传入及战乱频发,佛教医所逐渐衰落,其功能多被现代医疗机构取代,但“医方明”所蕴含的慈悲济世精神,仍以“义诊”“慈善医疗”等形式延续至今,成为当代医疗体系的重要补充。

FAQs

问:佛教医所与现代医院的核心区别是什么?

答:佛教医所与现代医院在核心理念、运营逻辑上存在本质差异,佛教医所以“慈悲济世”为根本出发点,医疗行为被视为修行的一部分,强调“无相布施”(不执着于回报),服务对象优先贫病者,运营依赖寺院信众捐赠及僧人义务劳动,不追求经济收益;现代医院则以科学诊疗为核心,遵循市场化运营模式,注重医疗效率与专业分工,服务对象覆盖所有患者,通过医保、付费等方式维持运营,佛教医所融合“身心同治”,将佛法开导与药物治疗结合,而现代医院更侧重生物医学模式的身体治疗。

问:佛教医所的“医方明”思想对当代医学有何启示?

答:“医方明”思想对当代医学的启示主要体现在三方面:一是强化医德建设,强调医生需兼具“技术”与“仁心”,以患者福祉为先,避免过度医疗;二是推动“身心同治”,现代医学逐渐重视心理因素对疾病的影响,佛教医所的“心疗”理念为整合医学提供了借鉴;三是倡导医疗公平,佛教医所“贫病同治”的传统,提醒社会关注弱势群体的医疗权益,推动医疗资源向基层倾斜,这些理念对构建更具人文关怀的当代医疗体系具有重要价值。