法华林菩萨图像是佛教艺术中与《法华经》信仰密切相关的视觉表达,承载着大乘佛教“开权显实、会三归一”的核心教义,作为《法华经》经义的人格化象征,其图像并非孤立存在,而是融合了经典文本、宗教哲学与艺术审美,形成了兼具庄严性与象征性的视觉体系,以下从图像构成、象征内涵、艺术流变及文化意义等方面展开详细阐述。

法华林菩萨图像的构成特征

法华林菩萨的图像形象在汉传佛教艺术中虽不如观音、文殊等菩萨常见,但其特征仍可依据经典文本与佛教造像规律归纳,综合敦煌壁画、石窟造像及经变画资料,其核心构成要素包括:

(一)身形与姿态

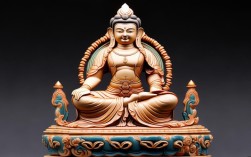

法华林菩萨多呈菩萨相,头戴花蔓宝冠,宝冠中常化现阿弥陀佛或法华经卷,象征其与净土信仰及《法华经》的关联,面容饱满慈悲,眉目低垂,含笑凝视众生,体现“无缘大慈,同体大悲”的菩萨精神,身姿以结跏趺坐为主,坐于莲花座或狮子座,莲花座象征清净无染,狮子座则代表智慧威猛,契合《法华经·譬喻品》中“师子吼菩萨”的喻义,部分图像中,菩萨呈站立姿,一手结法印,一手持物,动态感更强,多见于经变画中的说法场景。

(二)服饰与配饰

服饰为印度式菩萨装,上身著僧祇支(覆肩衣),下身着裙,腰间系带,肩披帔帛,帔帛从双肩垂落,绕臂飘逸,体现“曹衣出水、吴带当风”的艺术韵律,配饰繁复精美,颈间佩戴项圈、长璎珞,臂钏、手镯俱全,镶嵌珠宝,彰显菩萨的“庄严妙相”与“福报圆满”,这些配饰不仅是装饰,更象征菩萨“断烦恼、证菩提”的修行成就。

(三)持物与组合

持物是法华林菩萨图像的核心象征符号,常见组合包括:

- 经卷:双手或单手持展开的《法华经》,经卷上绘有七宝塔、化城等图案,直接点明其“法华经教”的守护者身份;

- 莲花:手持或足下踏莲花,莲花出淤泥而不染,象征《法华经》“纯净妙法”对众度的普摄;

- 宝珠:部分图像中托举摩尼珠,珠放光明,寓意“智慧之光”破除无明黑暗;

- 法器组合:与文殊剑、普贤如意等法器同现时,体现《法华经》与文殊、普贤等菩萨的教法关联,构成“法华会”的圣众组合。

(四)背景与场景

法华林菩萨的图像背景多与《法华经》经文场景结合,如“灵山会”“火宅喻”“化城喻”等,在敦煌莫高窟第61窟的《法华经变》中,法华林菩萨居于说法中心,周围环绕听法菩萨、天人、罗汉,背景绘菩提树、祥云,营造“法雨普润”的庄严氛围,部分图像中还出现“七宝塔”(化城喻中的塔),塔中显现多宝如来,呼应《见宝塔品》中“塔出声证明”的典故。

法华林菩萨图像的象征体系

法华林菩萨图像的每一处细节均指向《法华经》的教义内核,形成“图像—经典—信仰”的三重象征:

(一)“法华如林”的教义隐喻

“法华林”之名本身即是对《法华经》教义的浓缩,经云:“譬如大树,根、茎、枝、叶,华、果、光色,悉皆具足,各各不同。”以“大树”喻《法华经》法门,其教义如林般广博、繁茂,普荫一切众生,菩萨图像中的“林”元素(如背景菩提树、装饰性林木)正是对这一隐喻的视觉化,象征《法华经》“一法界含摄万法”的圆融境界。

(二)“会三归一”的修行指向

《法华经》的核心在于“开三乘之权,显一乘之实”,即声闻、缘觉、菩萨三乘最终皆归于一佛乘,法华林菩萨的“菩萨相”与“经卷持物”,既体现菩萨道的修行路径,又通过经卷中的“三车喻”(羊车、鹿车、牛车喻三乘,大白牛车喻一佛乘),暗示“三乘归一”的终极目标,其慈悲凝视的姿态,则象征菩萨对“一切众生皆可成佛”的信心与接引。

(三)“智慧与慈悲”的双重品格

作为《法华经》的象征,法华林菩萨兼具“般若智慧”与“慈悲方便”:宝珠、法印代表“般若智”,能照见诸法实相;莲花、与愿印代表“慈悲力”,能度化众生,这种“悲智双运”的特质,使其图像成为佛教“闻思修”三慧的视觉教具,引导观者从“信解”到“行证”。

法华林菩萨图像的艺术流变与文化影响

法华林菩萨图像的形成与发展,深受不同时期佛教艺术风格与地域文化的影响:

(一)印度与中亚的早期雏形

在印度早期佛教艺术中,《法华经》的视觉表达多以“本生故事”“佛传故事”为主,尚未形成独立的菩萨形象,至贵霜时期,犍陀罗艺术中出现持经卷的菩萨像,为法华林菩萨图像提供了“持物”原型,中亚敦煌艺术中,受波斯文化影响的“菩萨装”与印度“秣菟罗风格”融合,形成了早期法华林菩萨的“丰腴体态”与“华丽装饰”特征。

(二)汉传佛教的本土化演变

传入中国后,法华林菩萨图像经历了“从西到东”的传播与本土化改造,魏晋南北朝时期,受“秀骨清像”审美影响,菩萨造像清瘦飘逸,持物简化;唐代进入鼎盛,丰腴饱满的“周家样”成为主流,法华林菩萨的宝冠、璎珞更加繁复,背景场景从“简单林木”发展为“经变画”的宏大叙事;宋代以后,文人画介入佛教艺术,菩萨图像趋向“世俗化”,面容更显温婉,线条流畅,体现“禅意审美”。

(三)东亚文化圈的辐射

法华林菩萨图像随佛教传播至日本、韩国,形成地域变体,日本法华宗(日莲宗)将其作为“法华信仰”的核心图像,与本地“神道”信仰结合,创造出“轮相”(法华菩萨冠轮)与“本地垂迹”相结合的独特形象;韩国高丽时期,受中国宋代影响,菩萨造像线条细腻,色彩淡雅,体现“高丽风格”的精致与内敛。

文化意义与当代价值

法华林菩萨图像不仅是宗教艺术珍品,更是文化融合的见证:其一,它承载了《法华经》“众生平等”“皆可成佛”的平等思想,对东亚社会的伦理观念产生深远影响;其二,其图像中的“象征符号系统”(如莲花、经卷)成为佛教艺术的“通用语言”,促进了跨文化交流;其三,在当代,法华林菩萨图像被用于文化展览、艺术创作,成为连接传统与现代的精神纽带,传递“慈悲、智慧、圆融”的东方哲学。

相关问答FAQs

Q1:法华林菩萨与观音菩萨在图像和象征意义上有何区别?

A1:法华林菩萨与观音菩萨虽同属菩萨相,但核心区别在于信仰根源与象征侧重,法华林菩萨直接关联《法华经》,以“经卷”“法华林”为核心符号,象征《法华经》的教义与“会三归一”的修行目标,侧重“教法守护”;观音菩萨则以“慈悲救苦”为特质,持物多为净瓶、杨柳,象征“寻声救苦”的悲力,侧重“度化众生”,图像上,法华林菩萨宝冠多现经卷或阿弥陀佛,观音宝冠则多化现阿弥陀佛或化佛,两者身姿、服饰虽相似,但文化内涵与宗教功能不同。

Q2:法华林菩萨图像在哪些石窟或寺庙中保存较为完整?

A2:法华林菩萨图像主要保存在以《法华经》信仰为核心的石窟与寺庙中,国内以敦煌莫高窟最为集中,尤其是第61窟、第85窟的《法华经变》,绘有完整的法华林菩萨说法场景;云冈石窟第10窟、龙门石窟宾阳中洞的北魏造像中,也有法华林菩萨的早期形象,山西大同华严寺、浙江宁波保国寺等宋代寺庙的壁画中,保留有法华林菩萨的独立造像,日本东京国立博物馆、韩国国立中央博物馆也收藏有高丽时期的法华林菩萨图像,体现了其在东亚的传播与影响。