虚云老和尚是近代佛教史上一位德高望重的禅宗泰斗,其一生历经磨难却道心坚定,文殊菩萨救虚云”的公案,不仅彰显了菩萨的慈悲愿力,也成为修行者面对困境时的重要精神支撑。

虚云老和尚俗姓萧,名古岩,出生于清道光二十年(1840年),自幼性情淡泊,不慕荣华,咸丰八年(1858年),他以父母双亡、家庭变故为契机,毅然出家,先后前往福建鼓山涌泉寺、浙江天台山国清寺等地参学,始终以“为生死大事,参访明师”为志向,同治六年(1867年),他开始为期三年的朝礼五台山之行,誓愿“见文殊菩萨圣相”,这段旅程中,发生了至今仍被传颂的“文殊菩萨救虚云”事件。

当时,虚云老和尚从四川出发,徒步穿越秦岭、太行山等地,一路风餐露宿,饥寒交迫,当他行至五台山附近的通天河畔时,正值寒冬腊月,大雪封山,天地间一片苍茫,河水冰封,河面覆盖着厚厚的积雪,看似平坦,实则暗藏危机,虚云老和尚一心只想早日朝见五台,未多犹豫便踏冰过河,不料行至河中央,冰面突然破裂,他瞬间坠入刺骨的冰水中,衣物瞬间湿透,寒气直透骨髓,他奋力挣扎,试图抓住岸边的冰块,但冰面湿滑,体力渐渐不支,眼看就要被激流卷走。

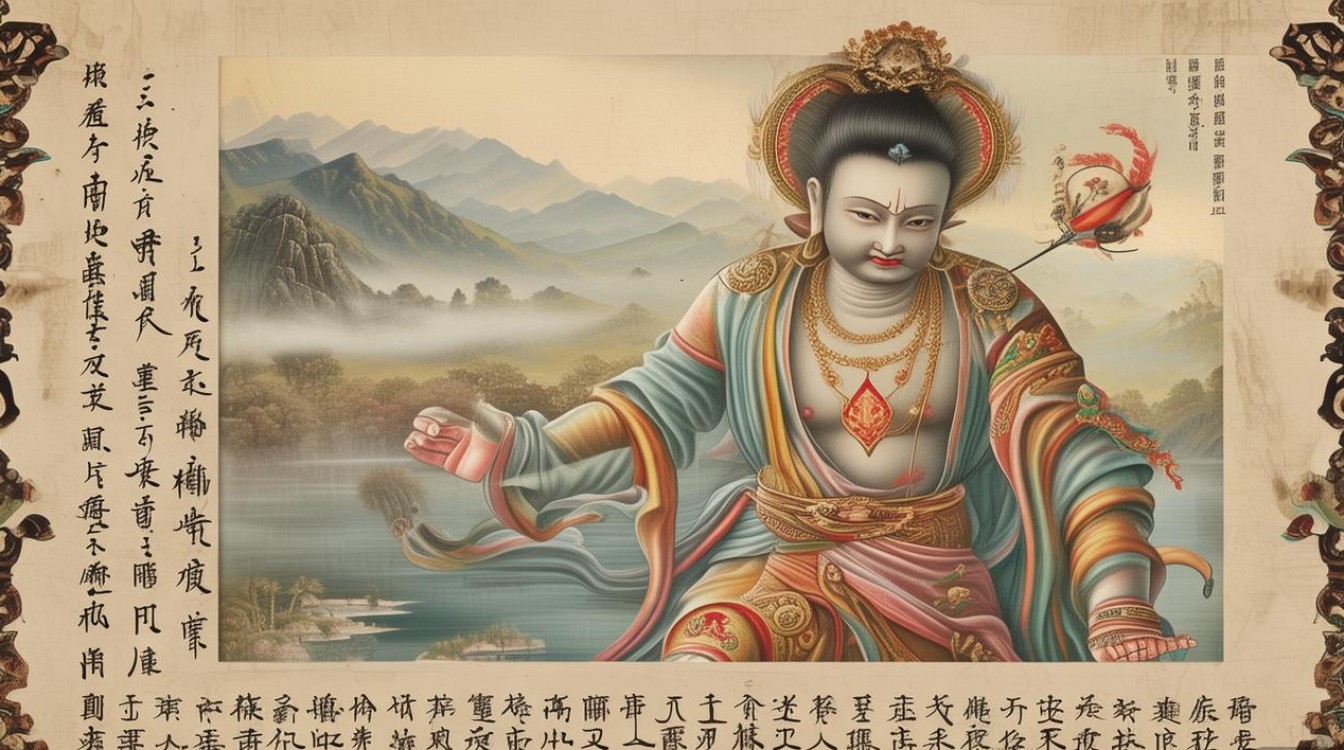

生死之际,虚云老和尚万缘放下,至诚称念文殊菩萨圣号:“弟子虚云,为参访佛法、普度众生,今日遭此大难,惟愿大慈大悲的文殊菩萨救护!”称念未毕,忽见河面上方金光乍现,一位身穿金色法衣、手持慧剑、骑青狮的庄严圣相显现,正是文殊菩萨,菩萨面容慈悲,目光如炬,口中诵念“嗡啊惹巴扎那迪”的六字真言,金光笼罩之下,虚云老和尚顿觉一股暖流从头顶灌入,全身寒气尽消,体力也随之恢复,他顺着金光指引,奋力游向岸边,最终成功脱险。

上岸后,虚云老和尚见菩萨圣相渐渐隐去,只余余晖洒在雪地上,心中无比感恩,他深知此次脱险绝非偶然,而是文殊菩萨以大愿力加持,护佑自己继续修行、弘法利生,后来,他在《年谱》中回忆此事时写道:“当冰陷时,万念俱灰,惟至诚称念菩萨名号,蒙悲光摄受,方得生还,足见菩萨寻声救苦,不舍众生之恩德。”

这段经历不仅让虚云老和尚对文殊菩萨的“大智”与“大悲”有了更深的体悟,也成为他日后修行路上“难行能行、难忍能忍”的精神支柱,他常对弟子说:“修行路上,魔障难免,但只要至诚心向佛,菩萨必会护念,文殊菩萨的救度,不是让我们逃避磨难,而是让我们在磨难中增长道心,坚定志向。”

文殊菩萨作为“七佛之师”,代表智慧与方便,“救虚云”的公案并非偶然,而是菩萨对至心修行者的慈悲回应,虚云老和尚的一生,正如他所祈愿的“以戒为师,以法为依”,在经历了战乱、饥荒、病痛、诬陷等无数磨难后,仍坚持弘法利生,振兴禅宗,重建寺院(如云南鸡足山、广东南华寺等),教化无数众生,其行迹正是文殊菩萨“智慧慈悲”的生动体现。

以下为“文殊菩萨救虚云”关键事件梳理:

| 时间 | 地点 | 事件背景 | 虚云状态 | 文殊菩萨显现方式 | 救助结果 | 修行意义 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 同治六年(1867年) | 五台山通天河 | 朝礼五台山途中,寒冬坠冰河 | 衣物湿透、体力不支、濒临溺亡 | 金光中显现骑青狮、持慧剑圣相,诵六字真言 | 寒气消退、体力恢复,成功上岸 | 验证菩萨寻声救苦,坚定道心,体现“难行能行”精神 |

相关问答FAQs

Q1:虚云老和尚在《年谱》中如何描述文殊菩萨救度的经历?

A1:虚云老和尚在《年谱》中详细记载了此事:同治六年朝五台山,至通天河遇大雪,坠冰河中,寒气透骨,奋力不得出,万念俱灰时,至诚称念文殊菩萨名号,忽见金光中菩萨圣相显现,诵咒加持,顿时暖流遍身,体力恢复,遂得生还,他强调此乃“菩萨悲光摄护,非偶然也”,并以此告诫弟子“修行须具至诚心,菩萨不舍众生”。

Q2:文殊菩萨救虚云的公案对现代修行者有何启示?

A2:此公案对现代修行者有三点启示:其一,“至诚感通”,修行中无论遇到何种困境,只要至心归依三宝,菩萨必会以慈悲力护念;其二,“磨难道粮”,虚云老和尚并非因菩萨救度而逃避磨难,反而将磨难转为增上道心的因缘,提醒现代人面对逆境时应生起“难行能行”的勇气;其三,“智慧与慈悲”,文殊菩萨代表“大智”,救度并非简单的物质帮助,而是通过加持让修行者体悟“心佛众生,三无差别”的真理,以智慧破除烦恼。