“肉体菩萨坐缸”是佛教文化中一种特殊的修行与遗体保存现象,指修行者在圆寂前自愿坐入特制的陶缸(或石龛)中,通过特定方式处理缸体及内部环境,使遗体在自然条件下长期不腐,最终形成被视为“修行成就”的肉身菩萨像,这一现象融合了宗教信仰、修行实践与古代防腐智慧,在中国佛教史上尤其在禅宗、净土宗部分高僧中有所体现,成为佛教文化中“色身不朽”观念的具象化载体。

历史渊源与宗教内涵

“肉体菩萨坐缸”的源头可追溯至佛教对“金刚不坏身”的追求,大乘佛教认为,修行者通过持戒、禅定、智慧“三学”的圆满,可超越色身的无常,达到“肉身不坏”的境界,这种信仰在汉传佛教中逐渐与本土丧葬文化结合,形成了独特的坐缸习俗。

历史上,关于坐缸的最早记载多见于唐宋高僧传记,如唐代《宋高僧传》中提及部分禅僧“预知时至,端坐而逝,遗身三年不腐”;明代九华山开山祖师金地藏(金乔觉)的传说中,也有其圆寂后“坐缸三年,颜貌如生,开视骨节 golden”的记载,被视为肉身菩萨的雏形,此后,坐缸逐渐成为部分高僧选择“身后事”的方式,既体现对“生死自在”的修行验证,也为信众留下精神寄托。

宗教层面,坐缸被视为修行者“愿力”与“定力”的体现,佛教认为,高僧通过长期禅定,可将心念专注到极致,使身体进入一种近乎“代谢停滞”的状态,加之生前严格持戒(如长期素食、禁五辛、断酒肉)、修习“止观法门”,能改变身体的内在环境,抑制腐败,坐缸的“密封”与“安坐”形式,象征“禅定入寂”与“超越轮回”,遗体不腐则被解读为“修行成就”的瑞相,被称为“肉身菩萨”,供信众瞻礼供奉。

坐缸的实践过程与细节

坐缸并非随意为之,而是有一套严格的修行与操作规范,涉及生前准备、临终处理、缸体安置及后续养护等多个环节。

生前修行:基础与条件

并非所有修行者都能选择坐缸,需满足多重条件:

- 修行成就:需具备深厚的禅定功夫,能“预知时至”(准确预知圆寂时间),并在临终前保持心念清明,进入“禅悦状态”。

- 戒律清净:长期坚持素食,禁食荤腥、五辛(葱蒜等刺激性食物),避免饮酒,保持身体纯净。

- 身体准备:部分高僧在圆寂前会减少饮食,甚至进入“辟谷”状态,降低身体脂肪与水分含量,为防腐创造条件。

临终与入缸仪式

高僧预知时至后,会安排弟子准备坐缸事宜:

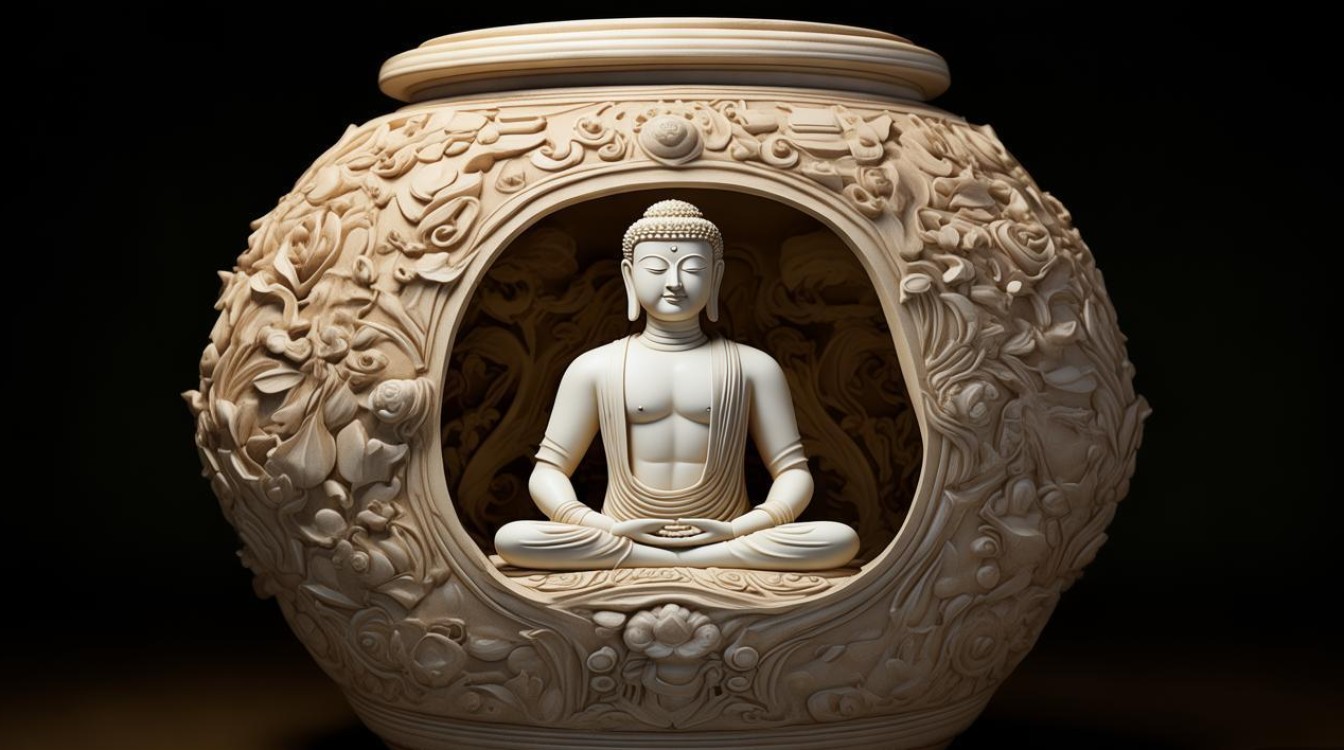

- 缸体选择:多为特制的陶缸(或石龛),口径约60-80厘米,高1米左右,缸体需厚实、无裂缝,部分会在缸内壁涂上石灰、木炭粉或香泥,以吸湿除菌。

- 遗体处理:高僧圆寂后,弟子会为其净身、更换新衣(多为僧袍),保持“吉祥卧”(右侧卧,左手托腮,右手支头),然后将遗体端坐放入缸中,头部微低,双手结法印(如定印、禅定印)。

- 填充密封:缸内遗体周围会填充木炭、石灰、香灰、砂土等材料(兼具吸湿、除氧、固定作用),最后用石板或陶盖密封缸体,部分还会将缸体埋入地下或置于地宫、石窟中,保持恒温恒湿环境。

开缸与供奉

坐缸后,需等待数月甚至数年(多为3-5年,也有长达数十年的),待弟子确认遗体稳定后开缸,若“肉身不腐,颜貌如生”,则会被视为“菩萨应化”,进行装金供奉:用金箔、漆料等包裹遗体,制作外层僧衣,再装入特制佛龛,供信众瞻礼,若遗体已腐,则按普通僧人礼仪火化。

以下为部分典型案例的简明对比:

| 案例名称 | 地点 | 高僧法名 | 年代 | 坐缸时长 | 保存现状 | 文化意义 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 金地藏肉身塔 | 九华山 | 金乔觉 | 唐代 | 3年 | 装金供奉,肉身殿核心供奉 | 九华山佛教文化起源象征 |

| 大兴和尚肉身 | 九华山 | 大兴 | 近代 | 3年 | 装金供奉,配“九华山大兴菩萨”称号 | 体现近代僧人修行成就 |

| 慧可大师传说 | 祖庭少林寺 | 慧可 | 南北朝 | 传600余年 | 传说中“肉身不腐”,无实物存世 | 禅宗二祖,象征禅法传承 |

科学视角与文化价值

从科学角度看,坐缸形成的“肉身不腐”现象,可归结为多重自然因素的综合作用:

- 脱水防腐:缸内填充物(如石灰、木炭)能快速吸收遗体水分,抑制细菌繁殖;

- 缺氧环境:密封缸体形成缺氧条件,好氧微生物难以生存;

- 身体因素:高僧长期素食,脂肪含量低,蛋白质结构稳定,加之临终前代谢减缓,降低了腐败概率。

但科学无法完全解释部分案例中“颜貌如生”“关节灵活”等现象,这些在宗教语境中被视为“愿力”与“修行成就”的体现,超越了自然规律的认知边界。

文化层面,“肉体菩萨坐缸”是佛教中国化的生动案例:它将印度佛教的“解脱观”与本土“慎终追远”的丧葬文化结合,既保留了宗教神圣性,又融入了实用性的防腐智慧,其形成的肉身菩萨,不仅是信仰符号,更是地方文化的重要载体(如九华山、五台山等地因肉身菩萨成为佛教圣地),承载着信众对“生死超越”的精神向往,也促进了佛教艺术、建筑(如肉身殿)及相关民俗的发展。

相关问答FAQs

问题1:普通人能否通过坐缸成为肉身菩萨?

解答:从佛教教义和实际情况看,普通人几乎无法通过坐缸成为肉身菩萨,佛教认为,肉身菩萨的形成需具备严格的修行条件:一是深厚的禅定功夫与“预知时至”的能力,这需要长期专业修行;二是清净持戒,通过饮食调整改变身体内在环境;三是“愿力”加持,即修行者强烈的“度众生”发心,被佛教视为“菩萨行”的体现,普通人既无长期修行基础,也难以达到“心念专注、代谢停滞”的状态,因此坐缸更多是高僧修行成就的特殊现象,而非普遍可行的“保存方式”。

问题2:坐缸形成的肉身菩萨如何进行科学保护?

解答:现代对肉身菩萨的保护遵循“尊重信仰、科学养护”原则,主要措施包括:

- 环境控制:将肉身菩萨供奉于恒温(18-25℃)、恒湿(50%-60%)的佛龛中,避免温湿度剧烈波动导致文物损坏;

- 防氧化处理:部分肉身菩萨外层金箔会进行防氧化涂层处理,减缓金属氧化;

- 定期监测:通过专业仪器(如X光、内窥镜)定期检查内部遗体状况,避免虫蛀、霉变等问题;

- 数字化存档:利用3D扫描、摄影等技术建立数字档案,为后续研究提供依据。

需要注意的是,保护过程中需尊重宗教仪轨,避免过度干预,确保信仰文化内涵的完整性。