在佛教信仰体系中,菩萨以“上求佛道,下化众生”为愿,其职能涵盖世间与出世间的种种需求。“掌管美貌”的菩萨并非指单纯赋予外在容貌的“颜值之神”,而是指向那些象征内在庄严与福德圆满,能帮助众生由内而外散发清净、慈悲与美好气质的菩萨,这类信仰融合了佛教“相由心生”的教义,强调外在美是内在德行的自然流露,其核心在于引导众生追求心灵层面的净化与提升,而非执着于表象的虚荣。

在汉传佛教与藏传佛教的信仰中,最常被赋予“掌管庄严、福德与美好”职能的菩萨,当属观音菩萨的化身——尤其是“准提观音”与“白衣观音”,以及象征“智慧与光明”的“文殊菩萨”,需明确的是,佛教中的“美”并非世俗意义上的肤白貌美、身姿窈窕,而是指“庄严相”:即因持戒、修定、发愿而生起的清净、慈悲、智慧之相,这种相能令众生心生欢喜,具足感染力与亲和力。

从经典依据来看,《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》中,观音菩萨以“应以天身得度者,即现天身而为说法”的愿力,示现“天身”——即具足三十二相、八十种好的庄严妙相,这种“天身”之美,源于菩萨久劫修行积累的福德与智慧,是“色身庄严”与“法身庄严”的统一。《准提陀罗尼经》则明确记载,准提观音能“令众生得清辩辩才,得妙容色,得种种妙物”,这里的“妙容色”便是指通过持诵准提咒、修持慈悲心而获得的内在庄严,能使人面容清净、气质平和,乃至令见者心生愉悦。

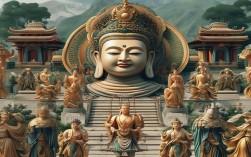

在形象特征上,这类菩萨的造像常与“清净”“光明”“华美”等元素关联,白衣观音身着白衣,象征纯净无瑕,手持莲花或净瓶,面容慈悲宁静,其“白”色代表清净无染,能洗涤众生内心的烦恼垢浊,从而显现出清净本有的“妙容”;准提观音多为多臂十八臂,手持法器(如金刚杵、宝剑、莲花等),面容端庄华美,身披天衣璎珞,象征福德圆满、智慧光明,其多臂能救度众生多方面的需求,包括对“美好气质”的向往;文殊菩萨虽以智慧著称,但其“身紫金色,顶有五髻”,手持智慧剑,象征以智慧斩烦恼,能开启众生本具的佛性,佛性显发则自然具足“庄严相”,故文殊菩萨也被视为能赋予众生“智慧之庄严”的菩萨。

从象征意义层面看,“掌管美貌的菩萨”实则是对“心灵美”的终极诠释,佛教认为,众生本具佛性,佛性清净圆满,但因无明烦恼覆盖,故显现出粗陋、丑陋的相,通过修持菩萨行——如修习慈悲心(拔众生苦)、修习喜心(随喜众生善)、修习舍心(平等对待一切),能逐步净化烦恼,使本具的佛性光明显发,外在容貌自然会变得清净、柔和、具吸引力,正如《华严经》所言:“一切众生,皆具如来智慧德相”,所谓“美貌”,不过是智慧德相的外在显现,是内在修行境界的自然流露。

这种信仰在民间文化中亦有广泛影响,古代女性常供奉白衣观音,祈求“容颜端正、气质温婉”;现代人则通过学习观音菩萨的慈悲精神,培养宽容、善良的心态,以“内在美”提升整体气质,本质上,这种信仰并非追求外在的“皮囊之美”,而是引导众生将注意力转向心灵的耕耘,通过修行实现“内外兼修”——内具慈悲智慧,外显庄严妙相,这才是“掌管美貌的菩萨”给予众生的终极启示。

以下为相关菩萨化身及象征意义简表:

| 菩萨化身 | 经典依据 | 形象特征 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 白衣观音 | 《妙法莲华经》《大悲心陀罗尼经》 | 身着白衣,手持莲花/净瓶,面容慈悲 | 纯净无染,洗涤烦恼,赐予清净妙容 |

| 准提观音 | 《准提陀罗尼经》 | 多臂十八臂,手持法器,璎珞庄严 | 福德圆满,智慧光明,赐予妙容色与辩才 |

| 文殊菩萨 | 《文殊师利般若波罗蜜多经》 | 身紫金色,五髻,持智慧剑 | 开发智慧,显发佛性,赋予智慧庄严 |

相关问答FAQs

Q1:佛教中“掌管美貌的菩萨”是否真的能改变人的外貌?

A1:佛教中“掌管美貌的菩萨”并非通过“神力”直接改变人的物理外貌,而是通过引导众生修习慈悲、智慧、清净心等善法,帮助净化内心烦恼,当内心趋于平和、喜悦时,人的面容会自然变得柔和、有光泽,气质也会提升,这种由内而外的“美”更为持久且具有感染力,所谓“相由心生”,外在的改变是内在修行的自然结果,而非菩萨的“施舍”,因此重点在于心性的培养,而非对外表的执着。

Q2:普通人如何通过信仰“掌管美貌的菩萨”提升自身气质?

A2:普通人可通过以下方式实践:其一,学习菩萨精神,如观音菩萨的慈悲(善待他人)、文殊菩萨的智慧(理性处事),在日常中修习宽容、善良、谦逊的心态;其二,持诵相关菩萨名号或真言(如准提咒、观音心咒),以专注的修持安定心神,减少焦虑;其三,践行布施、爱语、利行等菩萨行,通过利益他人获得内心的喜悦与满足,这些修行能逐渐消除内心的嗔恨、贪欲等烦恼,使心灵趋于清净,从而自然流露出从容、温雅的气质,这才是“美貌”的根本源泉。