在当代佛教文化传播的图景中,融光法师的图片成为连接信仰与大众的重要媒介,这些图片并非简单的影像记录,而是承载着法师弘法利生的精神轨迹,传递着佛教智慧与慈悲的具象表达,无论是寺院法会上的庄严讲经,还是山林禅修中的静默内观,抑或是与信众亲切互动的温暖瞬间,每一帧画面都凝固着法师修行与度化的生动瞬间,成为观者心灵的一面镜子。

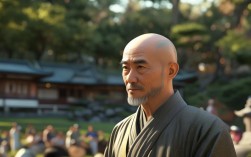

融光法师的图片内容丰富多元,从不同维度展现其作为佛教僧侣的精神风貌与实践智慧,若以类型与内涵划分,可梳理为以下常见主题:在弘法讲经场景中,法师常身着朴素僧袍,端坐法台,眼神专注而慈悲,手势或作说法印,或持经卷,背景是肃穆的佛像与缭绕的香火,画面传递出佛法的庄严与深邃;禅修静思类图片则多取自然之景,如古寺庭院、山林溪畔,法师或结跏趺坐,或经行漫步,神态安详,与周遭环境融为一体,体现“心即万物”的禅意;日常劳作中的法师则褪去弘法时的威仪,或洒扫庭院,或耕种菜畦,动作从容不迫,展现“一日不作,一日不食”的农禅并重精神;而与信众互动的图片则充满温情,法师或为孩童摩顶,或与老人对谈,嘴角含笑,眼神中流露出的悲悯让抽象的“慈悲”二字有了具象的温度,这些图片通过镜头语言,将法师“解行并重”的修行之路直观呈现,让观者在视觉感受中贴近佛法智慧。

从艺术价值与文化内涵看,融光法师的图片具有独特的审美与精神特质,其拍摄多注重自然光影的运用,无论是晨光中穿透殿堂窗棂的斑驳光束,还是夕阳下法师背影拉长的剪影,光影的交错不仅营造画面层次感,更隐喻着“破无明”的佛教智慧,构图上常采用留白与虚实结合的手法,以远山、古树或经幡为背景,主体法师置于画面黄金分割点,既突出人物精神,又赋予画面想象空间,契合中国传统美学“虚实相生”的意境,更重要的是,这些图片超越了影像本身,成为佛教文化的传播载体:法师的简朴衣着体现“少欲知足”的戒律精神,专注的神态展现“勤修定慧”的修行态度,与信众的互动则诠释“慈悲喜舍”的菩萨行愿,在快节奏的现代生活中,这些宁静而充满力量的画面,如同一股清泉,抚慰着浮躁的心灵,引导观者思考生命本质与精神追求。

随着数字媒体的发展,融光法师的图片通过线上平台、佛教书籍、文化展览等渠道广泛传播,其影响力已超越宗教范畴,成为连接传统与现代的文化符号,在社交媒体上,法师禅修时的静默图片常被配以“慢下来,与自己对话”的文字,引发都市人群的共鸣;弘法现场的视频截图则让无法亲临的信众感受法会的庄严;而日常劳作的影像更是打破了对“高僧”的刻板印象,展现修行者“人间佛教”的实践智慧,这些图片不仅让更多人了解融光法师的修行理念,更以直观的方式推动佛教文化的当代转化,让古老的智慧在现代社会焕发新的生机。

| 图片类型 | 常见场景 | 视觉特征 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|

| 弘法讲经 | 寺院法堂、讲堂 | 法师端坐说法,庄严背景 | 传递佛法智慧,展现威仪 |

| 禅修静思 | 古寺庭院、山林溪畔 | 安详神态,自然融入环境 体现禅意,内观自照 | |

| 日常劳作 | 寺院菜园、经堂 | 从容动作,朴素衣着 | 农禅并重,知行合一 |

| 信众互动 | 寺院客堂、信众家中 | 温情笑容,慈悲手势 | 慈悲喜舍,度化众生 |

相关问答FAQs

Q1:融光法师的图片为何能引发广泛共鸣?

A1:融光法师的图片引发共鸣,核心在于其“真实感”与“精神性”的统一,图片捕捉的皆是法师日常修行与弘法的真实场景,没有刻意摆拍,无论是讲经时的专注还是劳作时的从容,都展现了一个修行者本真的生命状态,这种“去标签化”的真实易让观者产生亲近感;图片通过光影、构图等艺术手法,将佛教的“慈悲”“智慧”“定力”等抽象理念具象化,如法师安详的神态传递内心的平和,与信众互动的瞬间展现无条件的爱,这些精神特质与现代社会人们对心灵慰藉、生命意义的深层需求高度契合,从而跨越宗教与文化的边界,引发普遍的情感共鸣。

Q2:如何通过融光法师的图片理解佛教的“慈悲”与“智慧”?

A2:融光法师的图片是理解佛教“慈悲”与“智慧”的生动教材,从“慈悲”角度看,法师与信众互动的图片中,无论是为信徒答疑解惑时的耐心倾听,还是为困难者提供帮助时的温暖举动,都体现“无缘大慈,同体大悲”的精神——这种慈悲并非居高临下的施舍,而是对众生平等的尊重与关怀,如法师为孩童摩顶时眼中流露的柔软,正是“慈能与乐,悲能拔苦”的直观体现,从“智慧”角度看,禅修静思类图片尤为典型:法师在山林或古寺中独处,神态沉静,眼神清澈,画面通过留白与自然元素的融合,展现“心无所住”“应无所住而生其心”的禅定智慧,这种智慧不是空谈理论,而是在静观中洞察生命本质,从而在纷繁世界中保持内心的清醒与自在,通过这些图片,“慈悲”与“智慧”不再是抽象概念,而是化为可感可知的生命实践。