佛教净土法门作为大乘佛教的重要修行路径,以其“易行道”的特点广为流传,但伴随传播也出现了诸多真伪混杂的现象,辨析净土法门的真伪,需从历史传承、经典依据、修行内核及与佛教根本教义的契合度等多维度入手,避免被伪说误导。

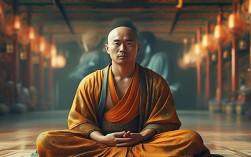

净土法门的正统传承,可追溯至印度大乘佛教时期,阿弥陀佛信仰源于《无量寿经》《阿弥陀经》等经典,阐述阿弥陀佛因地发四十八大愿,构建西方极乐世界,称名念佛者临终得生彼土,此法门在印度由龙树、天台等祖师阐释,后传入中国,经慧远大师庐山东林社倡导,善导大师系统确立“专修念佛”宗旨,永明延寿禅师提倡“禅净合一”,至印光大师近代弘扬,形成完整的传承脉络,正统净土宗的核心是“信深愿切、持名待归”,强调以信愿为导,持名为行,契合阿弥陀佛本愿,与佛教“三法印”(诸行无常、诸法无我、涅槃寂静)及“因果业报”教义完全一致。

伪托净土的邪说往往偏离这一根本,主要体现在以下方面:

其一,经典依据的伪托,正统净土宗以“净土三经”为根本,若某“净土法门”宣称依据“未公开的秘传经典”或后世伪托(如明清部分民间“伪经”),内容多神化修行者、否定因果或鼓吹“不用修行仅靠念特定咒语即可往生”,则属伪说,某类伪经称“念某咒可直接成佛,无需持戒”,这与净土宗“持戒念佛”的核心相悖,实为附佛外道。

其二,修行方法的扭曲,善导大师强调“正行”与“助行”:正行是专念弥陀名号,助行包括持戒、行善、回向等,伪说常割裂“信愿行”关系,或鼓吹“念佛即可消一切业,无需持戒”,或宣称“无需积累福慧,仅靠‘信心’就能往生”,如“唯念不修”论,否定“念佛需与慈悲心、利他行结合”,实为对净土“庄严国土、利乐有情”精神的背离。

其三,对因果的否定,佛教以因果为基石,净土宗虽强调“愿力往生”,但亦承认“业力不失”,伪说中“念佛无罪业”“造业无报”等言论,完全违背佛教“善恶有报”教义,将“愿力”误解为“逃避因果的借口”,本质是外道“断见”或“常见”的变形。

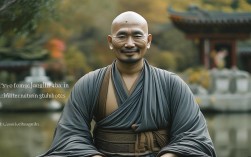

其四,对祖师教义的背离,印光大师曾痛斥“借净土之名行邪见之实”者,强调“净土法门,以信愿为先,持名为本”,若某法门宣称“超越祖师开示”“无需依止经典,仅凭个人‘感应’”,或否定“往生需具备信愿行三资粮”,则非净土正传。

以下通过表格对比正统净土与伪托净土的核心差异,便于清晰辨别:

| 辨别维度 | 正统净土法门 | 伪托净土邪说 |

|---|---|---|

| 经典依据 | 依止“净土三经”及祖师论著(如《观经四帖疏》《印光文钞》) | 依托伪经、秘传口诀,或曲解经典断章取义 |

| 修行核心 | 信愿行三资粮具足,持名念佛与持戒、行善相结合 | 割裂“信愿行”,鼓吹“唯念不修”“无需持戒” |

| 因果观 | 承认“业力不失”,念佛是转业消业,非否定因果 | 宣扬“念佛无罪业”“造业无报”,否定因果律 |

| 对祖师的态度 | 依止善导、印光等祖师教言,不标新立异 | 贬低祖师,宣称“个人开示高于经典”,或“末法无需祖师” |

| 终极目标 | 往生净土后,继续修行“三学”“六度”,回向众生 | 宣扬“往生即究竟成佛”,否定后续修行,或追求“个人解脱” |

辨析净土真伪,需回归佛教根本:任何脱离“三法印”、违背“因果业报”、否定“戒定慧”修行的方法,无论包装多么“简易”,均非佛教净土法门,真正的净土法门,是“以信启愿,以愿导行,以行感果”,在持名念佛中培养慈悲心、清净心,最终实现“自度度人”的菩萨行。

相关问答FAQs

Q1:有人说“念佛就能往生,不需要持戒”,这种说法对吗?

A:这种说法是错误的,净土宗的核心是“信深愿切、持名待归”,而“持戒”是“信愿”的基础,善导大师在《观经四帖疏》中明确:“持戒念佛,往生决定;破戒念佛,万难万一。”戒律是防止造恶、积累净业的保障,若认为“念佛即可随意破戒”,实为对“愿力”的误解——阿弥陀佛接引的是“具足信愿、持戒修行”的众生,而非“心存侥幸、不修正行者”。

Q2:如何辨别一部“净土经典”是否为伪经?

A:可从三方面判断:一是看是否与“净土三经”及祖师论著(如《龙树菩萨赞阿弥陀佛偈》《永明延寿禅师四料简》)的教义一致,若内容相悖(如鼓吹“无需信愿,仅持咒语”),则属伪经;二是看是否违背佛教根本教义(如因果、慈悲、无常),若宣扬“造业无报”“否定三宝”,则为外道伪说;三是看历史传承,正统经典在佛教三藏中有明确记载,而“末后流传”“秘密开示”类经典多为后世附会。